Дмитрий Раевский

Последний визит: 7 часов назад

ID: #68

Уровень 1: Новичок

Россия, Феодосия

Уникальные просмотры профиля: 350

Зарегистрирован: 22 мар. 2019 г.

Кощей. Начало

Мультфильм, 2021Коротко

Мультфильм пиарится на традиционных для русского народа сказочных персонажах и образах, при этом по форме и стилю подачи перед нами достаточно слабое подражание Диснеевской анимации с клиповым повествованием. Кроме того, авторы безосновательно сделали главным положительным героем мультфильма классического злого персонажа Кощея. Такие смысловые манипуляции по своей сути являются информационными диверсиями, нацеленными на размытие культурного кода.

Подробно

Мультфильм «Кощей. Начало»: Манипуляция с культурными кодами русского народа

Если для детей сказки – это всегда в первую очередь развлечение, то для взрослых сказки – это инструмент формирования мировоззрения ребёнка. Через истории про смелых богатырей, мудрых принцесс и страшных драконов можно донести до ребёнка представления о том, как надо преодолевать трудности, находить друзей, проявлять смекалку, трудиться, не поддаваться своим страхам и многому другому.

Одной из самых важных задач сказок – является формирование навыка различения добра и зла, понимания того, что в мире есть хорошее и плохое, полезное и вредное. Именно с этой целью злых персонажей по типу Змея Горыныча, Кощея, Водяного, Кикиморы, Лешего – всегда в русском фольклоре наделяли отталкивающей внешностью, чтобы ребёнок сопоставлял образ этих героев с их поведением, внутренними качествами и видел причинно-следственные связи.

Многое, из того, что запоминается нам в детстве, остаётся на всю жизнь и служит своеобразными маяками, которые в дальнейшем помогают ориентироваться в разных жизненных обстоятельствах. Но что будет, если взять и один из маяков подменить, перекрасив его в другой цвет? Например, ребёнку, выросшему на классических сказочных историях, рассказать о том, что Кощей совсем не страшный злодей, похищающий девушек и разоряющий сёла, а вполне себе милый малый – добрый, весёлый, сообразительный, смелый, отважный и так далее. И бессмертным он стал, спасая других и жертвуя собой, а не спрятав свою душу в иглу, которую заточил в сундуке.

Скорее всего, такая подмена вызовет в голове ребёнка нарушение логичности и целостности полученных им представлений, и как следствие - возникновение калейдоскопа и целого вороха неопределённостей и противоречий в психике. Ведь как сопоставить то, что один и тот же герой – одновременно и злой, и добрый, и спасает, и убивает, и помогает, и вредит? Думающий взрослый человек способен критически проанализировать просмотренные произведения и выбрать что-то одно, а другое отринуть или пометить как «сомнительное», «глупое», «вредное». Но ребёнок тем и отличается от взрослого, что он ещё не способен к анализу сложных произведений и сам без помощи взрослых точно этим заниматься не будет. В результате целостность его мировоззрения от рассказа про «доброго Кощея» будет серьёзно нарушена.

После такой вводной части можно перейти к обсуждению мультфильма «Кощей. Начало»

По форме подачи – это классический Голливуд с обилием юмора (где-то хорошего, где-то глупого), мемов, заимствований и отсылок к другим произведениям, постоянным мельканием событий , кислотными цветами оформления, сумбурным повествованием и так далее.

Количество основных действующих лиц здесь приближается к 20, из-за чего успеть понять, как они все между собой взаимосвязаны, достаточно сложно. Тем более, что герои куда чаще скачут, дерутся или куда-то летят, чем разговаривают друг с другом и объясняют свои поступки.

Мне лично такой подход не нравится, так как считаю, что продукция для детей должна быть выполнена в форме достаточно размеренного и спокойного повествования, раскрывающего одну или пару основных идей (что не отменяет юмора, спецэффектов и прочего – просто всё должно быть в меру). Это необходимо для того, чтобы ребёнок мог лучше осознавать то, что происходит на экране, успевал следить за сюжетом, оценивать события и тем самым привыкал вдумчиво взаимодействовать с медиаинформацией. Если же ребёнка «кормить» такими мультфильмами, да ещё и не разъяснять ему, что к чему, то скорее всего у него будет формироваться клиповое мышление. Он будет выхватывать отдельные куски, шутки, события, но целостного понимания не будет.

Тем не менее, если с уровня взрослого разобраться в содержании и посыле произведения, то общий сюжет, на первый взгляд, достаточно поучительный. Есть страшные злодеи – Белый призрак и Ледяной монстр, и они хотят захватить мир Дивноземья, в котором люди обитают совместно со сказочными существами. Есть добрые персонажи – ловкий и смелый юноша Кощей, красивая волшебница Мэй и их сказочные друзья: Меч-кладенец, Ковёр-самолёт, Водяной, Баба Яга, Кот учёный, Василиса Премудрая, ведьмы из Сказочного патруля, князья Белояр и Володар, Лихо и так далее.

Если бы все герои истории были новыми персонажами, выдуманными авторами для своего мультика, то общая логика сюжета, как уже отмечено, была бы вполне созидательной. Но проблема в том, что создатели мультфильма сделали целый винегрет из всем известных сказочных существ, при этом произвольно распределив их по «командам», без учёта прошлого амплуа персонажей (или целенаправленно нарушив логику).

В результате чего архетипичные злодеи - в первую очередь сам Кощей (также Водяной, Лихо) - здесь оказались главными положительными героями. А это приводит к тому, о чём написано в первой части этой рецензии – в глазах юных зрителей, знакомых с классическими сказочными сюжетами, происходит размытие понятий добра и зла, и как следствие они утрачивают различение. При этом надобности называть главного героя Кощеем по сюжету никакой нет – его можно было назвать, как угодно, хоть Вася Пупкин – на сценарии это бы никак не отразилось. Но авторы мультфильма всё же использовали именно этот образ – либо с целью пиара на всем известных персонажах, либо осознанно с целью культурной диверсии, что более вероятно.

Есть в мультике и ещё одна «мина, замедленного действия» - то, как показана романтическая линия Кощея и девушки Мэй, обладающей даром лечения. И речь не столько про присутствующую поцелуйную тему с летающими сердечками (что выглядит примитивно), а о том, что по какой-то причине именно Мэй первая проявляет интерес к развитию отношений. В одном из эпизодов на 46-ой минуте мультфильма она откровенно клеится к Кощею, добиваясь от него взаимности. Он же смущается, теряется и радуется подвернувшейся возможности прекратить этот неловкий момент. В дальнейшем Кощей как положено проявляет свои мужские качества, а Мэй женские, но этот эпизод сильно выбивается из контекста и накладывает нехороший отпечаток на романтическую линию героев.

Также в негативную сторону следует отметить то, что в мультике очень много магии. Герои и злодеи достигают своих целей в основном не за счёт ума, науки, логики, а благодаря своим волшебным способностям. У Кощея из руки выстреливает трос (своеобразный аналог Человека-Паука или Скорпиона из «Смертельной битвы»), Мэй управляет растениями и умеет лечить, её младший брат превращается в боевую панду, Водяной путешествует через лужи, Василиса управляет Змеем-Горынычем, Баба Яга останавливает время и так далее.

Спрашивается – каким образом юным зрителям можно брать пример с таких персонажей? Какие таланты нужно в себе развить, чтобы научиться выпускать цепь из руки, управлять цветами или превращаться в панду? А если убрать эти волшебные качества – останется ли что-то от персонажей, ведь их сюжет и характер в мультфильме раскрыт слабо, да и то во многих случаях с неоднозначной стороны. Тот же Кощей заявляет, что он «работает только на себя» - то есть, перед нами очередной герой-индивидуалист, привыкший противопоставлять себя окружающим. И нарисован он в большей степени как продукт Диснея, также как и девушка Мэй - с огромными глазами на пол-лица.

Тем не менее, есть в произведении и некоторые положительные моменты – например то, как создатели обыграли магические предметы. У Ковра-самолёта появилась приборная панель с навигацией, и он стал аналогом городского такси. Волшебный шар приобрёл черты современных сервисов видеосвязи. Меч-кладенец обзавёлся собственным голосом и характером – это, наверное, единственный персонаж, который проходит по ходу мультфильма заметное развитие, обретая смелость и веру в свои силы. Сам волшебный мир прорисован достаточно масштабно и интересно, правда, увидеть это можно только при замедленном просмотре.

Но вся эта красота, к сожалению, вряд ли будет полезна юному зрителю. Скорее, она поможет удержать его у экрана, в то время, пока в его психику будет сгружаться калейдоскоп всевозможных событий и героев, достаточно сомнительного качества.

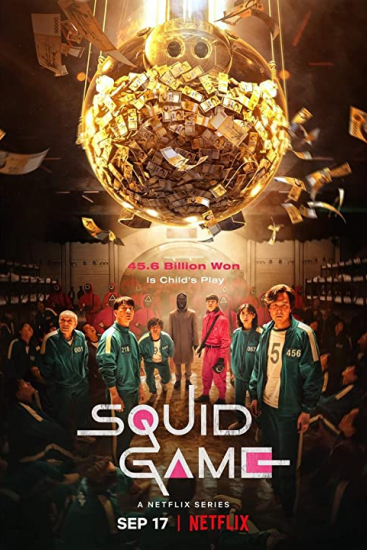

Игра в кальмара

Сериал, 2021Коротко

Если вы испытывает восторг от капитализма, то возможно сериал «Игра в кальмара» сможет развеять ваши иллюзии. Правда при этом вас накормят сценами садизма, пошлости, предательства, подлости, волчьей конкуренции и вдобавок постараются убедить, что альтернативы всему этому нет. Если же капитализм вас давно уже не обольщает, то проходите мимо этого фильма, пользы от него мало, а вреда много. По своему посылу он во многом аналогичен телешоу «Дом 2».

Подробно

Сериал «Игра в кальмара»: Южнокорейский вариант шоу «Дом 2»

Во время просмотра «Игры в кальмара» мне вспомнилось российское шоу «Дом 2». Между ним и сериалом много общего.

«Дом 2» - это шоу, на которое собрали множество неадекватных личностей – подлецов/проституток/тщеславных/циников и т.д. (нормальные люди не будут в подобном участвовать) и предоставили им возможность свободно бездельничать и спариваться.

В сериале «Игра в кальмара» тоже собрали несколько сотен деградировавших личностей и предложили им убивать друг друга в погоне за большим денежным призом, превратив это действо в увлекательный кровавый аттракцион.

И там, и там, среди участников есть пара наивных и благонамеренных, но слабовольных простаков, оказавшихся в банке с пауками. Эта такая изюминка, чтобы подогреть интерес зрителей, о которых пару слов скажу далее.

Организаторы и ведущие шоу «Дом 2», очевидно, такие же деградировавшие в нравственном плане люди, как и те, кто «строит любовь». От участников они отличаются лишь более высоким уровнем интеллекта и социальным статусом, но в целом это личности одного уровня.

Аналогично и в «Игре в кальмара» - организаторы смертельного Турнира, его сотрудники в масках и «элитарии», приезжающие полюбоваться публичными казнями, - это всё та же опустившаяся биомасса, но обладающая определённым статусом и потому оказавшаяся по другую сторону баррикад.

Соответственно все восторги отечественных и западных кинокритиков по поводу сериала – аналогичны восторгам телешоу «Дом 2», потому что по уровню идей и ценностей, транслируемых массам через главных действующих персонажей, это произведения одного порядка.

Правда в сериале больше акцент сделан не на теме брачного периода и спаривания самцов и самок, а на эстетизации насилия с нотками садизма. И раньше толпы народа собирались полюбоваться на казни, утолить своё праздное любопытство, в тайне порадовавшись, что не им сейчас отрубят голову. С той же целью и современные люди смотрят фильмы, наполненные сценами жестокости, демонстрируемыми крупным планом в режиме «слоумошн».

При этом, конечно, очень удобно философствовать на тему «сериал вскрывает суть капитализма», не осознавая, что капитализм во многом и держится на подобном киновоспитании, а точнее киноотуплении масс (аналогично и зрители шоу «Дом 2» могут тешить себя иллюзией, что они «изучают психологические особенности поведения людей в замкнутом пространстве»). И если эти самые массы не осознают, как ими манипулируют через кинематограф и телевидение, то на смену капитализму придёт ещё более жестокая и античеловечная система. Собственно, на эту цель в конечном счёте и работает данный сериал, и его аналог шоу «Дом 2».

Моя игра

Клип, 2007Коротко

Мотив и припев этой песни хорошо запомнился, так как она была популярна в конце 90-х и начале двухтысячных. При чём я больше помню вторую версию композиции, которую Баста выпустил вместе с Гуфом в 2007 году. Ну что же, спустя полтора десятилетия интересно оценить её осознанным взглядом, о чём тогда пели нам эти рэперы, которые сегодня погрязли в понтах и гламуре, превратившись в «звёзд» шоубизнеса.

Подробно

Начинает Баста. Он рассказывает о своей молодости: рэперские тусы, пиво, наркотики и так далее. Окружающее общество его не принимало, мать обвиняла в отсутствии совести, призывала повзрослеть, стать нормальным, молилась за него. А он продолжал употреблять наркотики, психовать, сходить с ума. Многие из его «тусовки» погибли или оказались в тюрьме. Но сам Баста не сдался и продолжал идти своей дорогой. Он не дал обществу «сломать себя»…

«Это мой путь, брат, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я…» - поёт в припеве исполнитель.

Хотя если по существу взглянуть на качество выбранного пути – то описать его можно одним словом – деградация, поданная в ореоле подросткового бунта и дворовой романтики.

Прошли годы, сегодня Баста возглавляет целую бригаду молодых рэперов, которые внешне отличаются от тех, что были тогда – у них теперь слава, деньги, дорогие машины (как минимум в клипах, так как на деле скорее всего они рабы контрактов с лейблом). Но по своей сути, если оценить посыл творчества, то это всё та же деградация – понты, глупости, наркотики, реклама разных гламурных брендов и криминальная романтика, которую они транслируют в массы. Что тут скажешь, Баста всё же пришёл к «успеху» - забрался на вершину этого гнилого олимпа шоубизнеса. Лучше бы мать послушал и вспомнил про совесть - тогда в начале нулевых.

Но дадим слово второму тогда ещё начинающему «таланту», но уже тоже опытному наркоману. После Басты в песне свою молодость начинает описывать Гуф: увлекался рэпом и мечтал сделать хип-хоп революцию; вёл себя неадекватно, из-за чего периодически попадал в дурдом; при этом успевал барыжить отравой:

«Нужно встретить там рейс из Амстердама

Пацаны обещали загнать мне пару килограммов…»

Снова оказывался в дурдоме, где продолжал читать рэп «людям в клетчатых халатах». В словах Гуфа также всплывает образ матери, но судя по всему Гуф, его совсем стёр из своей памяти:

«— Здравствуй, мама! Стойте… Это не моя мама!»

И дальше он тоже поёт этот припев о якобы его игре:

«Моя игра, моя игра

Она мне принадлежит и таким же, как и я

Моя игра, моя игра

Здесь правила одни и цель одна»

Когда песня только появилась, ей верили, по всей видимости, слова звучали искренне (иначе бы песня не «зашла в массы»). Наверное, в молодости ребята действительно были уверены, что это была их игра, их правила и их цели. Но задумывались ли они над тем, кто и как поставлял им и тысячам других молодых людей «товар из Амстердама», кто через СМИ популяризировал чуждую для того общества рэп-культуру, кто помог погрязнуть обществу в пороке и криминале?

Сегодня, оказавшись плотно вплетены в паутину шоубизнеса, они, вероятно, уже осознали, что их игрой там и не пахнет. Но теперь их держит на поводке золотой ошейник, поэтому никуда они не денутся. И будут дальше играть в чужую игру, по чужим правилам и в чужих интересах. Таков удел многих бунтарей, пошедших не только против общества, но и против своей совести и своего разума.

Приключения Реми

Фильм, 2018Коротко

На протяжении полутора часов зритель видит непрерывную череду трагедий и несправедливостей, после чего следует пилюля из 5-минутного хэппи энда. В результате после просмотра фильма «Приключения Реми» остаётся очень неприятное депрессивное послевкусие. Ребёнку такое точно показывать не надо, да и взрослым смотреть не советую.

Подробно

Решил написать эту рецензию, чтобы исправить достаточно высокую оценку фильму, поставленную другими пользователями КиноЦензора, которых видимо сильно эмоционально зацепила история главного героя, из-за чего они на волне чувств некорректно оценили посыл произведения и поставили картине незаслуженно хороший балл. На мой взгляд, кино откровенно вредное, при том неприемлемые сцены и сюжетные линии начинаются с первых кадров и длятся на протяжении всей истории.

Нам показывают Англию 19-го века. Отец небогатой семьи возвращается из многолетней поездки на заработки. У него травмирована нога и он не смог привезти достаточно денег для проживания семьи. Выход он видит в том, чтобы избавиться от ребёнка – 10-летнего мальчика Реми, потому что он приёмный. Мать пытается помешать ему, но тот обманом уводит парня в сторону детского приюта (образ отца здесь показан просто ужасный).

По пути он встречает бродячего музыканта, который выкупает Реми, так как хочет развить его талант пения (ещё одна отвратительная сцена - продажи отцом своего ребёнка).

Так начинается путешествие мальчика в компании бродячего уличного артиста Витали, собаки и обезьянки. Казалось бы, на этом можно было бы закончить череду трагедий и рассказать приключенческую историю двух талантливых музыкантов – но не тут-то было, подобные сцены, демонстрирующие жестокость и несправедливость мира по отношению к ребёнку, будут продолжаться до самого финала. Ярких музыкальных номеров и красивых выступлений будет всего парочка, а всё остальное – это непрерывная череда трагедий, покаяний, смертей и подлостей.

Особенно огорчает то, как в фильме показана жизнь простых людей и богатой элиты, перед которой и стараются чаще выступать герои, чтобы заработать больше денег. Первые выживают из последних сил, не имея средств даже на еду. Вторые же, показаны очень обеспеченными и культурными (концерты, праздники, наряды), то есть, роскошь на фоне тотальной бедности в фильме никак не критикуется, а наоборот поощряется и даже ставится некой целью для главного героя. Ведь учитель юного дарования пророчит мальчику именно такую судьбу – стать известным певцом и приобщиться к аристократии.

Весьма показательна сцена из финала, когда Реми, найдя свою очень финансово обеспеченную настоящую мать, решает жить дальше с ней, а не с той, которая воспитывала его 10 лет и в целом показана в фильме доброй и любящей, но бедной. Конечно, сказано, что он ей помогает – выкупает корову и после смерти отца забирает в свой особняк, но это второстепенно, по сравнению с главным выбором – с кем жить. И этот выбор происходит на фоне демонстрации роскошной новой комнаты мальчика, приобщившегося к «элите» через внезапно открывшиеся родственные связи.

При этом я допускаю, что показанные на экране образы во многом правдиво отражают реальность жизни в Англии 19-го века. Однако, посыл произведения получается явно деструктивным, и если бы авторы хотели раскрыть зрителям «суровую правду жизни», то им надо было снять документальное кино для взрослых, а не художественную сказку для детей.

Оригинальное название фильма и романа, по которому он снят – «Без семьи», и оно гораздо точнее отражает направленность картины. Потому что в фильме все семьи либо крайне ужасны, либо несчастны по разным причинам (больной ребёнок, умер муж и т.д.) При этом история по описанию вроде как детская, приключенческая, с возрастным ограничением 6+, но по факту после просмотра такого кино, если его некритически воспринять, то можно надолго утратить чувство радости жизни.

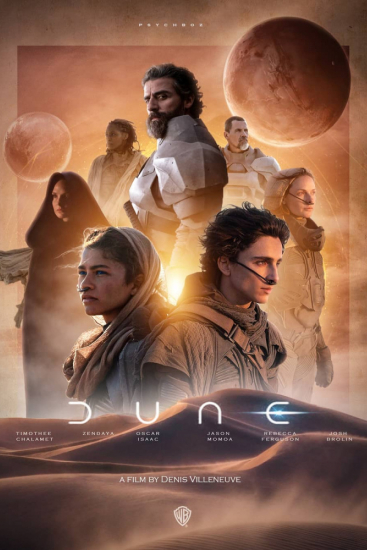

Дюна

Фильм, 2021Коротко

Главные положительные герои фильма показывают зрителю образцы честного и достойного поведения. Звучит много полезных призывов «следовать своему пути», «быть сильнее страхов», «брать ответственность за происходящее». Хорошо раскрыта тема управления обществом через прогнозирование будущего и распространение религиозных представлений определённой направленности. В то же время сам образ будущего человечества представлен по большей части негативно.

Подробно

Фильм «Дюна»: Спустя 10 тысяч лет проблемы всё те же...

Пока в Советском Союзе Иван Ефремов в романе «Туманность Андромеды» и многие другие авторы создавали научно-фантастические представления о светлом будущем человечества, объединённого в единую справедливую цивилизацию, на Западе шли совсем другие процессы – там программировали общество на «Звёздные войны» и футуроархаику в стиле романа «Дюна», описывающего жизнь межзвёздной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами и воюют друг с другом.

Сегодня в условиях загнивающего, но победившего капитализма, экранизацию закономерно получают именно такие произведения, в которых будущее отличается от прошлого только наличием космических кораблей или некоторых гаджетов, а в отношениях людей по-прежнему доминирует принцип конкуренции и борьбы с себеподобными за ресурсы. Видимо для демонстрации именно этого аспекта, герои фильма сражаются в первую очередь мечами и ножами, несмотря на наличие лазеров, пушек и прочего вооружения.

Сюжет новой экранизации романа «Дюна» погружает зрителя в историю борьбы двух влиятельных семей - Атрейдесов и Харконеннов, разворачивающуюся в 10191 году. Первые изображены людьми чести – смелыми, самоотверженными, почитающими своих предков, заботящимися о простых гражданах, находящимися под их контролем. Вторые – безжалостные убийцы, действующие по принципу «цель оправдывает средства». Где-то наверху над всеми кланами находится всемогущий Император, правящий по принципу «разделяй, стравливай и властвуй». За представителями явной власти скрывается ещё и женский религиозный орден Бене Гессерит, чьи подопечные способны предвидеть будущее и на этой основе скрыто управляют процессами во всей Империи.

С целью убрать потенциально сильный клан Атрейдесов Император передаёт ему под управление планету Арракис, на которой добывается самый ценный ресурс во всей галактике – специя, дающая возможность предвидения, и живёт самый непокорный народ - фримены. Ранее планета находилась в руках Харконеннов, которые не желают терять свою золотую жилу и поэтому при тайной поддержке Императора организуют нападение на Атрейдесов, убивая практически всех его представителей. В живых остаётся наследник семьи по имени Пол - 15-летний юноша, которому предстоит возглавить местные племена фрименов и восстановить справедливость.

Свои планы на всю эту ситуацию имеет и орден Бене Гессерит, который на протяжении многих столетий информационно готовил местное население планеты Арракис к приходу видящего будущее юного мессии. Он должен повести за собой фрименов к освобождению от тирании пришельцев и перераспределению сил во всей Империи. Увидеть этого зрители пока не могут, так как снятый Дэни Вильнёвым фильм "Дюна" отражает лишь первую половину романа, основные события должны будут развернуться в продолжении.

О значимых смыслах

Тема стратегического управления обществом через формирование определённых религиозных представлений и тщательное прогнозирование будущего редко всплывает в кинематографе (из-за чего многие даже не мыслят о том, что такое может быть в реальности), поэтому данная сюжетная линия представляет большой интерес и может быть полезна зрителям. Но проявляется она при достаточно внимательном и вдумчивом просмотре - люди, привыкшие к супергеройскому фастфуду Marvel или DC могут даже не понять, о чём речь.

Кроме того, главные герои картины из клана Атрейдесов транслируют достойные модели поведения. В описанной вселенной их действия вполне логичны и человечны – во всяком случае до того момента, на котором заканчиваются показанные на экране события (когда Пол присоединяется к племени фрименов).

Однако, какие ещё смыслы и идеи всплывут в следующих частях киноистории «Дюны» - вопрос открытый. Ведь часто бывает так, что первый фильм из трилогии вполне достойный и в хорошем смысле поучительный, а другие части изменяют заложенную созидательную матрицу, превращая её в свою противоположность. И основания ожидать именно такого развития событий есть очень серьёзные.

Вот как описывает дальнейшее один из читателей, ознакомившийся с романом-первоисточником, по которому и снят фильм:

«Одновременно Пол видит ещё более отдалённое будущее — он понимает, что сам человеческий род за десять тысяч лет расслабился, и, если не подготовить человечество к будущим войнам — оно будет уничтожено роботами, которые выжили после событий Батлерианского джихада (*давней войны с роботами) и через века вернутся ударом возмездия.

Чтобы усилить человечество — нужно направить его исследовать далёкие планеты, нужно уничтожить традиции и не позволить традиционному укладу вернуться. Короче нужно изменить саму породу человека. И император такое сделать не может. Сделать такое можно мощной многотысячелетней селекционной программой. И, чтобы рулить этой программой тысячи лет — нужно генетически себя трансформировать и объявить себя Богом».

Источник цитаты: https://dtf.ru/cinema/873157-o-chem-vse-taki-dyuna

В этих двух абзацах, по сути, описана идеология трансгуманизма и даже даётся оправдание тому, почему человечество должно идти по этому ложному пути. Возможно именно за такие смыслы научно-фантастический роман американского писателя Фрэнка Герберта «Дюна», опубликованный впервые в 1965 году, и получил на Западе множество наград и премий, сделав своего автора знаменитым.

Однако экранизация любой книги – всегда творческий процесс. В ходе него зачастую получается новое произведение, смысловая матрица которого может сильно отличаться от оригинала. Поэтому написанное пока не стоит относить к критике самого фильма, а стоит воспринять, скорее, как предостережение на будущее.

Напоследок отмечу ещё пару моментов.

• Главного героя Пола сыграл актёр Тимоти Шаламе, у которого, мягко говоря, совсем не мужественная внешность. В первой сцене пробуждения Пола даже не сразу можно понять, кого нам показывают – парня или девушку. В то же время по ходу развития событий сам персонаж фильма ведёт себя во всех смыслах по-мужски.

• Фильм в некоторой степени поддерживает идеологию избранности, подразумевающую, что великие свершения могут совершать лишь особые люди (у которых дар, уникальные навыки или ещё что-то). В умолчаниях всех подобных голливудских историй проходит то, что обычному человеку и простому народу остаётся роль пассивной серой массы.

• Сама идея порошка, который при вдыхании дарует возможность предвидеть будущее и делает человека очень сильным, может быть воспринята как поощрение употребления психотропов. Тем не менее, в фильме нет визуальных образов целенаправленного вдыхания этой смеси, поэтому при голосовании в пункте про Алкоголь/Наркотики поставил отметку «Отсутствует». К тому же в фильме совсем нет алкогольно-табачных сцен, что по современным меркам редкость.

• Уровень насилия, на мой взгляд, достаточно высокий (так как битвы происходят в основном на мечах, есть сцены отрубания голов, перерезания горла и т.д.) и больше соответствует возрастному ограничению 16+.

• Визуально фильм сделан эстетически красиво – много неспешных масштабных картин космических перелётов, изображение фантастической техники, пейзажи других планет. Отсутствие уже привычного клипового мелькания и достаточно размеренное повествование считаю плюсом.

Главный герой

Фильм, 2021Коротко

Линия главного героя (сознательный отказ от насилия и конкуренции, желание добиться высоких результатов честно, помогая окружающим), безусловно, несёт сильный положительный воспитательный посыл. Но в то же время для многих зрителей фильм может стать дополнительным стимулом погружения в мир компьютерных игр, что в современных условиях и так уже является сильным вредоносным фактором.

Подробно

Сложно оценивать фильмы, подымающие философские вопросы. Ведь для того, чтобы понять – хорошее кино или плохое, надо оценить те идеи, которые транслирует фильм массовой аудитории, а эти самые идеи бывают достаточно многоуровневыми и объёмными. Поэтому в этой рецензии по большей части просто опишу смыслы, которые увидел при просмотре. Картина затрагивает такие темы, как:

• перспективы развития искусственного интеллекта;

• возрастание роли виртуального пространства в жизни общества, всё большее вовлечение людей в компьютерный мир;

• образ будущей мировой цивилизации, которая придёт после краха капиталистической системы;

• может ли общество отказаться от конкуренции и погони за прибылью;

• что является главным признаком жизни.

По этим направлениям фильм предлагает следующие точки зрения:

1. Люди будут всё глубже погружаться в виртуальный мир, однако при наполнении информационного пространства созидательным медиаконтентом (в фильме это показано на примере глобальной компьютерной игры, в которой не надо конкурировать или сражаться друг с другом) – эта среда сможет способствовать изменению реального мира людей в лучшую сторону.

2. Капиталистическая эпоха, построенная на лжи, обмане и конкуренции, дошла до своего предела и движется к закату. Обрушение капитализма визуализировано через разрушение города компьютерной игры «Free City», где и развиваются основные события сюжета. Главные герои пытаются воспользоваться заложенными в систему ошибками, чтобы построить иной компьютерный мир. Звучат такие фразы как: «дай мне построить свой мир»; «мир, где мы сами решаем, кем быть»; «мир, в котором нет банков, насилия, убийств» и т.д.

3. Опорой построения нового мира (образа будущего) служат простые люди, которые в эпоху «капитализма / Free City» были просто безмолвными статистами. В игре их называют «неигровыми персонажами», используется сленговый термин «NPC». В компьютерных играх поведение таких персонажей определяется программно. Пробуждение народных масс, их вывод из-под жёстких алгоритмов программы служит основой для изменения общества.

4. Развитие систем искусственного интеллекта уже в ближайшем будущем приведёт к появлению новой компьютерной формы жизни, способной мыслить и чувствовать. Эта форма будет существовать в виртуальном пространстве и через него взаимодействовать с человечеством. Данная тема раскрыта через образ главного героя, который в начале сюжета представлен просто как элемент компьютерной программы, а затем начинает выходить за рамки заданных ему алгоритмов и постепенно наделяется признаками живого организма - умением чувствовать и любить.

* Возможна и иная трактовка этой сюжетной линии. За образом главного героя можно видеть не только искусственный интеллект, но и простого человека, который никогда не мог влиять на глобальные процессы (исполнял чужую волю, действовал по заданной программе/матрице), но в современных условиях обретает эту возможность и способен влиять на главные мировые события. Для этого он должен отказаться от погони за деньгами, выйти из навязываемой матрицы конкуренции и насилия, и начать развиваться, оказывая помощь окружающим.

Это линия главного героя (сознательный отказ от насилия и конкуренции) безусловно несёт сильный положительный воспитательный потенциал.

Слабые и отрицательные стороны фильма:

1. Образ светлого будущего практически никак не раскрыт. Сказано, что не будет банков, конкуренции, убийств, показаны некоторые картинки сосуществования развитого технологического и природоподобного укладов. Но не описываются базовые принципы общественного устройства (непонятно, есть ли разделение на простых людей и элиту, присутствует ли эксплуатация и паразитизм и т.д.) и не показан образ человека будущего - какими нравственными и волевыми качествами, способностями он будет обладать, ради чего он будет жить и чем будет заниматься.

2. В фильме много пошлого юмора; проскакивают в положительном контексте теории гендерного равенства и борьбы с патриархатом; некоторые персонажи ведут себя с намёками на ЛГБТ-тематику (сцена, в которой негр-охранник восхищается нежной кожей и мышцами своего противника); есть несколько алкогольных эпизодов.

3. Для многих зрителей фильм может стать дополнительным стимулом погружения в мир компьютерных игр, что в современных условиях и так уже является сильным вредоносным фактором.

4. Трансформация общества, его достаточно лёгкий и быстрый отказ от матрицы и принципов капитализма и резкий переход в некий абстрактный идеальный мир будущего - выглядят неубедительно. Как это часто бывает в голливудском кино, внимание зрителя направляют на любовную линию, хотя важность темы достойна того, чтобы на её раскрытии сосредоточить основные усилия и показать её более аргументированно и целостно. Но этого нет, акцент по большей части на эмоциональной стороне вопроса.

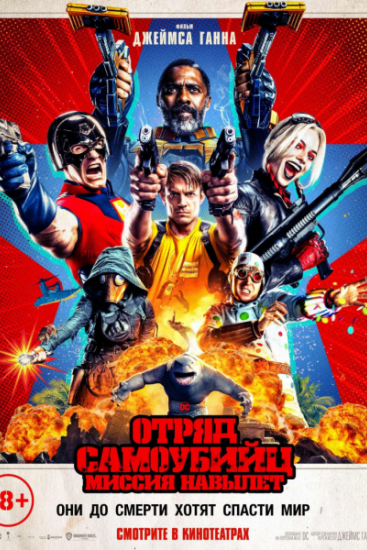

Отряд самоубийц: Миссия навылет

Фильм, 2021Коротко

Политический контекст фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» нацелен на дискредитацию руководства США, которое по сюжету обвиняются в проведении бесчеловечных экспериментов и разработке оружия массового уничтожения. В сфере человеческих качеств и транслируемых моделей поведения картина размывает понятия добра и зла, дискредитирует образ семьи и родителей, пропагандирует садизм, цинизм, алкоголь, табак, пошлость и глупость.

Подробно

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: На какие цели работает Голливуд?

Для одних людей просмотр нового фильма в кинотеатре – это формат развлечения: попкорн, отдых, спецэффекты, дешёвые эмоции. Для других людей просмотр очередной киноновинки – это выявление и оценка смыслов, идей, ценностей и моделей поведения, внедряемых в сознание массовой аудитории.

Мне ближе второй подход, поэтому в рецензии на новый американский супергеройский фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» я не буду писать об игре актёров, декорациях и прочих внешних атрибутах – об этом можете почитать в любом крупном либеральном издании, морочащем людям головы своей словесной шелухой. Здесь же мы сразу перейдём к делу.

Вопреки представлениям многих, что Голливуд всегда работает в интересах ЦРУ/США/Вашингтона/Американской мечты, это не совсем так. Иначе он бы не выпускал регулярно фильмы, нацеленные на дискредитацию США и американского правительства (вспомните, например, сериал Родина / «Homeland»). В фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» именно этот посыл является одним из самых сильных и достаточно легко считываемых, что в очередной раз подтверждает, что фабрика грёз в большей степени реализует политику надгосударственных структур.

Далее о сюжете картины.

По приказу агента разведки Аманды Уоллер группа из опасных преступников отправляется в островное государство, чтобы в очередной раз спасти мир, уничтожив секретную нацистскую лабораторию, в которой проводятся эксперименты с инопланетным монстром Старро. На острове недавно сменилась власть, и новое руководство хочет использовать это чудовище против США, что и послужило причиной новой миссии для отпетых уголовников и маньяков. По ходу развития сюжета зритель узнаёт следующее:

- Лаборатория изначально создана США, которые в сотрудничестве с бывшими нацистами вели в ней разработку нового оружия массового поражения.

- Так как исследования включали жестокие опыты над людьми, то лабораторию нельзя было создавать в США, и по соглашению с правительством небольшого государства она была создана на территории их острова.

- Руководство США заинтересовано только в том, чтобы уничтожить все улики своей причастности к экспериментам, при этом любые жертвы среди мирного населения считаются допустимыми и оправданными.

- Борьба за идеалы демократии служит просто прикрытием для реализации своих интересов.

Вдобавок к этому главный персонаж, олицетворяющий в фильме американское руководство – та самая Аманда Уоллер, представлена кровожадной и бессердечной женщиной, действующей по принципу «цель оправдывает средства». Она способна шантажировать своих подчинённых, угрожая расправой над их детьми; использовать подконтрольных ей агентов в качестве отвлекающего пушечного мяса; призывать убивать всех без разбора; игнорировать массовую гибель женщин и детей и т.д.

Весьма показательно, что вся эта подоплёка раскрывается постепенно. Если в начале фильма нам показывают отряд маньяков-супергероев, гордо шагающий на фоне развевающегося американского флага, то к концу фильма, главные герои (те самые маньяки) уже мечтают только о том, чтобы побыстрее обнародовать в прессе преступления американского правительства перед обществом.

Но тем, кто, дочитал рецензию до этого места и считает, что «все проблемы мира от злобных США», не стоит радостно потирать руки, полагая, что наконец-то вышел фильм с «правильной политической повесткой». Потому что картина содержит много других сильных посылов, которые важно осознавать.

Во-первых, фильм представляет собой настоящий аттракцион садизма и жестокости. Все 2 часа просмотра зрителю постоянно демонстрируют всевозможные изощрённые способы убийств (в основном убивают военных и мирных жителей), кровь брызгает во все стороны, смерть врагов и даже своих же товарищей показывается как хороший повод для шутки. Для усиления эффекта фонтаны крови периодически заменяют фонтанами цветов или разноцветных горошин, превращая процесс убийства в аналог праздника и карнавала.

Регулярный просмотр фильмов, наполненных подобных сценами, постепенно делает человека чёрствым, циничным и бесчувственным. Конечно, фанаты попкорна перед экраном скажут, что это не так, – но это так.

Во-вторых, добро и зло в истории перевёрнуто вверх ногами. На протяжении всего сюжета зрителю предлагается сопереживать преступникам, испытывающим удовольствие от убийств и разрушений. А, например, обычные военнослужащие другого государства, выставлены теми, кто мешает спасению мира и кого по этой причине следует постоянно убивать. Вот пара цитат, характеризующих «героев» из отряда самоубийц:

«Никакой он не Вервольф, это Ласка – он безобидный. Ну как безобидный… 27 детей порешил, но мы с ним всё проговорили». В одной из сцен этот Ласка трогательно тонет, но его спасают и в конце фильма зритель может порадоваться, что он остался одним из выживших представителей отряда.

«Я ценю мир всем своим сердцем, и я выкошу всех стариков, женщин и детей, чтобы его достигнуть», - рассказывает о себе ещё один супергерой. Правда в кадре зрителю показали, как он убивает только женщин и безоружных. Кадры убийства детей пока ещё не стали нормой в Голливуде, хотя процесс определённо двигается в эту сторону.

В-третьих, в фильм добавлено несколько персонажей, ненавидящих своих родителей. У каждого из них своя трогательная предыстория:

«Убивать трудно, но я представляю, что это мама и мне проще… Я вообразил, что они моя мама и всех убил», - признаётся герой по имени Человек-в-горошек и дальше рассказывает о том, как мать в детстве ставила над ним и его братьями эксперименты. Для полного эффекта, в кадре периодически показывают, как он представляет своих врагов в образе своей матери и с наслаждением убивает их.

«Мой отец наказывал меня, если я делал что-то не вовремя. И однажды он запер меня на 24 часа в ящике с голодными крысами – с тех пор я боюсь крыс», - делится воспоминаниями командир отряда маньяков. И он же в разговоре со своей дочерью: «Знаешь, что? Отцом я быть вообще не собирался – это твоя мамаша устроила мне подарочек – один раз спустил в неё и вот результат!»

Просмотр таких сюжетов способствует разрушению семейных ценностей, дискредитации родителей в глазах молодёжи и усиливает разрыв между поколениями.

В-четвёртых, среди главных героев есть два показательных женских персонажа. Первый из них – уже известная Харли Квинн – сумасбродная глупая девушка, с лёгкостью убивающая любого на своём пути. Озабоченная, агрессивная и неадекватная, но в фильме она изображена экстравагантной и привлекательной. Её образ стал настолько популярным после историй про Джокера и первой части «Отряда самоубийц», что даже на детских праздниках можно периодически встретить аниматоров в образе этой героини. На спине костюма Харли Квинн красуется девиз: «Live Fast – Die Clown», что можно перевести как «Живи быстро – Умри шутом!».

Вторая девушка по имени Крысолов 2 показана вечно сонной и заторможенной. Её называют представителем миллениалов, тем самым как бы оправдывая особенности её характера. Она управляет крысами, и использует свои навыки общения с животными для организации краж. Это те типажи, которые фильм предлагает женской аудитории в качестве примеров для подражания.

Можно было бы привести ещё в-пятых, в-шестых, в-седьмых, рассказать о пропаганде алкоголя, табака, глупости, вредности концепции супергероизма, постоянно повторяющейся туалетной тематике, шутках про «члены во рту» и «крысах в заднице» и прочее. Но это уже не так важно – главное понять суть. Голливуд сегодня системно работает на расчеловечивание массового зрителя, превращение его в биомассу, готовую «жить быстро и умереть шутом». Эта биомасса должна быть неадекватной, глупой, импульсивной, циничной, похотливой, индивидуалистичной, подлой, жестокой, меркантильной. И эта цель ориентирована не только на жителей какой-то одной страны, а на жителей всех стран, и в том числе на сами США (по всей видимости, тоже приговорённые с надгосударственного уровня), на чьей территории и производится эта продукция.

Но эта суть очень тщательно скрывается и забалтывается центральными СМИ, в том числе и российскими. Даже якобы такие государственные патриотические издания, а на самом деле абсолютно либеральные, как ТАСС или «Российская газета» рекламируют и нахваливают эту киногрязь:

ТАСС: «Философия Ганна прекрасна тем, что она целиком отрицает так называемую нормальность и говорит о том, что самые странные, безумные, непонятные персонажи имеют право на жизнь, любовь и признание… «Отряд самоубийц: миссия навылет» — идеальный кейс для студийных боссов, который показывает, что необязательно заниматься микроменеджментом и срезать все острые углы. Можно наконец-то перестать душить креативность, расслабиться и получать удовольствие. Хочется верить, что так будет и впредь, но это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой».

Источник: https://tass.ru/opinions/12065237

Российская газета: «Ганн не подкачал и показал, как надо снимать крутое супергеройское кино… Ганн вновь демонстрирует свой исключительный дар писать уморительные диалоги, ставить оригинальные экшн-сцены (кое-что нам зачем-то заспойлерили в трейлерах) и деликатно смешивать всё это с обезоруживающе бесстыдной сентиментальщиной».

Источник: https://rg.ru/2021/08/05/otriad-samoubijc-missiia-navylet-dzhejms-gann-reanimiruet-dc.html

Какие силы стоят за этим процессом, как он структурно и идеологически организован, и как ему противостоять в сфере массовой культуры – отдельная большая тема, изучение которой я бы рекомендовал начать с лекции: Как победить вирус «массовой антикультуры»?

https://whatisgood.ru/theory/analytics/kak-pobedit/

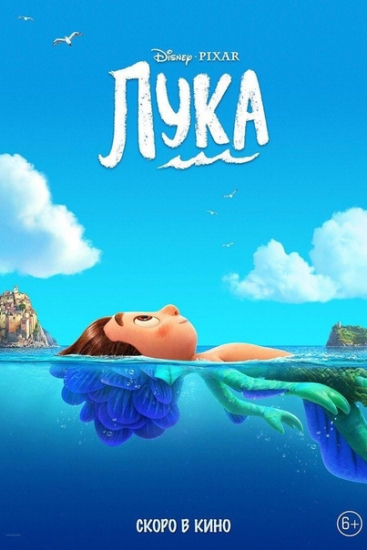

Лука

Мультфильм, 2021Коротко

Мультфильм «Лука» рассказывает историю дружбы-любви чувственных мальчиков-монстров, которых должно принять общество. На уровне образов и подтекста идёт пропаганда ЛГБТ среди детей. Также содержится сильный посыл на дискредитацию родителей и отказ от следования голосу совести. Присутствующая позитивная составляющая мультфильма менее значима.

Подробно

Лукавый мультфильм от студии Дисней

О позитивной составляющей мультфильма «Лука» скажу коротко: на примере главных героев кино учит зрителя преодолевать свои страхи, смело идти к своей мечте, поддерживать друзей в трудной ситуации и не бояться учиться новому.

А вот о том, в какой контекст вписана эта позитивная мораль, расскажу подробно.

В центре повествования, на первый взгляд, трое друзей – два мальчика и одна девочка. Но если присмотреться, то становится понятно, что дружба их весьма странная, не совсем чистая, не детская и не невинная. Один из мальчиков по имени Альберто явно испытывает трогательные чувства к другому мальчику по имени Лука. В свою очередь сам Лука лишь к концу мультфильма определяется с тем, что он, несмотря на своё сильное желание уехать в школу учиться вместе с девочкой Джулией, выбирает остаться с Альберто. Ведь именно с ним ему открылся новый мир.

Таким образом этот детский мультфильм Дисней знакомит юных зрителей не просто с любовным треугольником, а с нетрадиционным любовным треугольником.

В предыдущих абзацах описана главная информационная мина этого мультфильма, но она хорошо закамуфлирована (иначе и быть не могло), и её нельзя доказать каким-то одним конкретным фактом или сценой из кино. Ведь главные герои ни разу напрямую не говорят о своих чувствах и уж тем более нет никаких сцен с поцелуями – описанная выше драма разворачивается на уровне взглядов, чувств, образов и общей логики сюжета.

Поэтому ниже приведу те косвенные факторы, по совокупности которых и формируется озвученный вывод.

1.Во-первых, два главных героя-мальчика Лука и Альберто по сюжету являются морскими монстрами в обличье людей. Местные жители небольшой итальянской деревушки, где и развиваются все события, боятся морских чудовищ и мечтают их убить. Как уже мог догадаться опытный читатель, к концу сюжета обществу предстоит осознать, что эти самые монстры совсем не страшные, а добрые и хорошие – просто они другие, не такие как все. Общество должно принять чудовищ, а по совместительству двух мальчиков Луку и Альберто, испытывающих друг к другу уж очень трепетные чувства.

2. Соединение Луки и Альберто происходит через разрыв отношений с родителями и отказ от своего внутреннего голоса.

Про родителей всё просто – Мама Луки запрещает своему сыну выходить в мир людей, так как считает это опасным. Стоит сказать, что мать показана достаточно властной и жестокой женщиной (вспомнить хотя бы эпизод, где она мячом и ударами заталкивает всех городских детей в фонтан), а отец Луки изображён размазнёй и подкаблучником. То есть, образ родителей главного героя – сильно негативный, а общая логика сюжета подводит юных зрителей к выводу, что родителей слушать не надо, потому что они глупы и жестоки. Даже финальная сцена после титров отсылает именно к этой мысли – в ней показывают отвратительный образ сумасшедшего слепого дяди Луки, к которому хотели отправить мальчика на самое дно моря, чтобы уберечь от опасностей внешнего мира.

«Моя семья пыталась отправить меня в ужасное место, лишить всего, что я люблю. Если выиграем гонку – будем свободны!», - одна из фраз главного героя.

С отказом от внутреннего голоса, всё сделано тоже профессионально. Прочитайте этот диалог Альберто и Луки. Он звучит перед тем, как они совершат весьма рискованный поступок.

- Ты не хочешь, потому что у тебя Бруно в голове. Это его голос нам говорит: «Альберто нельзя, Альберто ты погибнешь, не суй в рот всё подряд!» ты просто не слушай этого глупого Бруно.

- Почему он Бруно?

- Это не важно, назови его как хочешь, только заткни!

Далее по сюжету Лука несколько раз громко кричит «Заткнись, Бруно!» и совершает то, чего боялся – после чего ребята скачут на мопеде по кочкам, плотно прижимаясь друг к другу. Затем падают с большой высоты в воду и в состоянии эйфории и блаженства восторженно вспоминают произошедшее. Сцена достаточно двусмысленная, и подана она целенаправленно так.

Далее по фильму будет ещё много эпизодов, когда Лука будет говорить себе «Заткнись, Бруно!» - и этот путь отказа от внутреннего голоса будет вести его к успеху. Кто-то скажет, что таким образом в фильме показано, как побороть свой страх, но в большей степени речь идёт о приучении себя игнорировать голос совести.

3. Первую часть фильма можно думать, что отношения Луки и Альберто развиваются по логике дружбы (хотя их сентиментальность и чересчур романтические моменты уже формируют нехорошее предчувствие) – герои часто представляют себе общее будущее; рисуют картиныс цветочками, где они вместе; засыпают в обнимку под звёздным небом; теряют чувство времени, когда вдвоём. Но когда в их компании появляется девочка Джулия, то довольно скоро исчезают всякие сомнения, что отношения мальчиков выходят за рамки мужской дружбы.

Джулии, Альберто и Луке предстоит выступить одной командой в городских спортивных соревнованиях, из-за чего они много тренируются и общаются друг с другом. В какой-то момент Альберто замечает, что Луке очень нравится проводить время с Джулией – Лука восторгается тем, сколько она всего знает и начинает мечтать уехать с ней в школу.

Несколько раз нам показывают ревнивые и обиженные взгляды Альберто, и это не похоже на дружескую ревность. Затем на фоне развития основных событий начинает разворачиваться драма, в результате которой Луке предстоит сделать выбор – с кем он хочет в итоге остаться - с Джулией или Альберто. Он выбирает Альберто. В финале нам показывают, как Альберто всё же покупает Луке билет на поезд, чтобы тот отправился учиться в школу, но просит писать ему письма и обещает его ждать. Заканчивается всё сценой на перроне. И эта сцена по степени чувственности и эмоций – классический вариант расставания двух влюблённых: со слезами и беготнёй за уходящим поездом.

Многие образы мультфильма, работающие на продвижение названной идеи, сложно описать текстом в рецензии, но при просмотре вы сами сможете их увидеть, если будете знать, на что обращать внимание.

Человек, не понимающий, что кинематограф является мощнейшим инструментом управления массами (с этой точки зрения Дисней – передовой отряд Голливуда, работающий с самой восприимчивой аудиторией) скажет, что всё написанное в рецензии – бред и высосано из пальца. Однако всё написанное – правда, и авторы мультфильма специально заложили указанные двусмысленности и образы в своё произведение. И дети при просмотре будут неосознанно считывать эту алгоритмику, после чего она будет сказываться на их поведении.

Если после прочтения рецензии, вы всё же останетесь при мнении, что в мультфильме «просто изобразили невинную дружбу чувственных мальчиков-монстров, которых должно принять общество», то всё равно не показывайте это произведение детям. Так как посыл на дискредитацию родителей и на отказ от голоса совести присутствует очень явный, и он в любом случае перевесит все те положительные моменты, которые есть в мультике. Вдобавок по сюжету систематически поощряется глупое небезопасное поведение, что в реальной жизни выразится ростом статистики травматизма. Свою смелость действительно надо тренировать (особенно это важно мальчикам), но не тем образом, как это показано в мультфильме, и уж точно не в том направлении.

При выставлении оценки на сайте КиноЦензор в разделе «чему учит?» отметил качества: Доброта, Бесстыдство, Безответственность, Воля, Алчность, Глупость. В разделе «вредная пропаганда» проголосовал за пункты:

- Пропаганда гомосексуализма, ЛГБТ и других извращений

- Пропаганда презрительного отношения к институту семьи, материнству, воспитанию детей

- Пропаганда потребительства, культа денег, гедонизма и индивидуализма

- Пропаганда безрассудства или инфантилизма

Чёрная Вдова

Фильм, 2021Коротко

Марвел продолжает развивать свой пантеон супергероев, подменяя тему реального героизма неправдоподобными и иллюзорными историями осовремененных полубогов в обтягивающих штанах. Вдобавок к базовой деструктивной концепции супергероизма фильм «Чёрная вдова», пропитан ещё и идеологией русофобии, феминизма, дискредитацией семьи, пропагандой алкоголя и эстетизацией насилия. Учит эгоизму, лживости, агрессивности, глупости...

Подробно

«Чёрная Вдова»: Американский аналог фильма «Сволочи»

Марвел продолжает развивать свой пантеон супергероев, подменяя тему реального героизма неправдоподобными и иллюзорными историями осовремененных полубогов в обтягивающих костюмах. Культ супергероизма базируется на ложных ценностях избранности и индивидуализма, а потому вреден для общества в целом, и в особенности для подрастающих поколений, которые при просмотре кино часто осознанно или неосознанно берут пример с понравившихся им персонажей.

Но вдобавок к базовой деструктивной концепции супергероизма фильм «Чёрная Вдова», пропитан ещё и идеологией русофобии, феминизма, пропагандой алкоголя и эстетизацией насилия, как основного способа решения проблем. Такая ядовитая начинка вполне логична для картины с бюджетом 200 миллионов долларов – заказчики стараются получить максимальный эффект от своих вложений, впихнув в головы наивных любителей попкорна и спецэффектов максимальное количество вредных смыслов и моделей поведения.

Начнём с темы русофобии.

Главная героиня – Наташа Романофф, шпионка и опытный боец рукопашного боя, обученная с детства в некой «Красной комнате». По сюжету «Красная комната» – это сверхсекретная программа (сначала советская, а затем и российская), ориентированная на выращивание убийц из маленьких девочек. Процесс подготовки советско-российских спецагентов в фильме показан предельно жестоко. Из 20 юных кандидаток, которых выкупают или насильно забирают из семей, только одна станет бойцом, остальные пойдут в утилизацию. В ходе обучения девочек зомбируют химическими веществами и психологическими практиками, в результате чего они полностью утрачивают свою волю и беспрекословно выполняют приказы руководителя программы по имени Дрейков, который изображён в виде классического советского чиновника – во всяком случае декорации и повадки соответствующие.

Если не уходить в детали, то авторы фильма представили зрителю аналог нашумевшего фильма «Сволочи», вдоволь поизмывавшись над образом русских людей и советским прошлым нашей страны. Вдобавок в картине сделан большой акцент на том, что русские шпионы сейчас действуют по всему миру, совершая различные теракты и управляя высокопоставленными политиками – видимо это одна из тем, которые сейчас активно продвигаются на Западе. Очень удобно все свои проблемы валить на русских. В общем-то всё как во времена холодной войны.

Для российского зрителя события фильма выглядят такими глупыми, неестественными и абсурдными, что даже оценка 6 баллов на КиноПоиске – по всей видимости, явная накрутка сервиса, который не раз уже был замечен в подобных действиях.

О пропаганде феминизма

Главные герои-женщины показаны в фильме сильными, ловкими, смелыми, умными, постоянно страдающими от мужчин. Эти самые мужчины – глупыми, жестокими, слабыми, подлыми и так далее. Самые характерные персонажи – это злодей Дрейков, истязающий своих подопечных и даже родную дочь, и якобы положительный советский супергерой под псевдонимом «Красный страж» (аналог американского супермена). Его изобразили толстым, грязным, плохо пахнущим мужланом с тюремными повадками и наколками – пару раз сравнивают со свиньёй. И ведёт он себя аналогичным образом, отвешивает похабные шуточки, хвастается, всё время проявляет нетактичность.

Весьма показательно, что идеология феминизма в фильме дополняется идеями чайлдфри. Во всяком случае две главные героини хорошо вписываются в эту линию. Наташа Романофф в одном из ключевых эпизодов, глядя на маленькую девочку, отдаёт приказ взорвать здание, где та находится (убийство детей во благо общества главными положительными персонажами в фильмах Марвел – это уже вполне себе норма). Потом она, конечно, раскаивается, но факт сознательного убийства ребёнка главным положительным супергероем – это показатель. А её сестра Елена Белова в одной из сцен трогательно рассказывает, что в «Красной комнате» ей вырезали все детородные органы, и поэтому она теперь мечтает о собачке.

Да и образ семьи в фильме максимально дискредитирован. В первой сцене мы видим, как отец с матерью, рискуя жизнью, пытаются спасти своих дочерей, а затем по ходу развития истории мы узнаём, что эти самые отец с матерью плевать хотели на своих якобы детей и вообще, те ещё садисты и эгоисты, внутри которых лишь только к финалу просыпаются какие-то чувства. Естественно, это всё показано в контексте русских шпионов.

О пропаганде алкоголя

Приведу здесь один из трогательных монологов Красного стража, его воспоминания о своём советском детстве: «И вот мы сидим с отцом и рыбачим. Был очень холодный день даже по российским меркам - настоящий дубак. Отец всё время повторял: «Держи водку у огня!». И вот я тянусь за рыбой, теряю равновесие, и вот мои руки уже плещутся в воде. В такую погоду моментально наступает обморожение. И мой отец писает мне на руки, чтобы остановить обморожение! Такие уж мы, отцы…». Здесь тебе всё сразу: и водка, и отцы-идиоты, и образ России.

За 2 часа просмотра фильма можно насчитать около 20 сцен употребления алкоголя, и ещё столько же раз он просто мелькает на фоне или звучат призывы «выпить». При этом опрокидывают рюмахи или печально уходят с бутылкой заливать горе чаще даже девушки, чем мужчины. А потом эти самые девушки с лёгкостью расправляются с десятками врагов, как будто вредные привычки вполне себе нормально соседствуют с высочайшими показателями ловкости и силы. Классическая схема пропаганды алкоголя.

Об эстетизации насилия

Этот пункт относится практически ко всем фильмам про супергероев. Его смысл очень прост – любые сложные проблемы решаются с помощью кулаков и оружия. Думать и строить планы особо не надо – просто иди и убей того, кто тебе не нравится. Именно для внедрения данного алгоритма действий большую часть хронометража подобных картин и самые яркие сцены занимают драки, перестрелки и погони.

В последнее время они всё чаще дополняются сценами садизма и жертвами случайных людей. Например, в «Чёрной Вдове» есть несколько эпизодов, когда кто-то из главных героев просто так ломает другому руку или другую часть тела. Камера акцентирует внимание на телесных травмах и неестественном положении конечностей. Смотреть неприятно. Но возможно некоторые фанаты Марвела уже привыкли и испытывают удовольствие от подобных эпизодов. Также в силу феминистического подтекста много внимания уделяется психическим унижениям и издевательствам мужланов над женскими персонажами.

Одна из цитат Красного Стража: «Вы добились успеха – стали самыми смертоносными профессионалами среди детей, убили столько людей – я горжусь вами!»

О пропаганде глупости

Сам тезис «пропаганда глупости» звучит, конечно, странно, но сложно подобрать более точное описание того абсурда, что происходит на экране. Главные герои постоянно ведут себя как идиоты, их действия нелогичны и часто вызывают «испанский стыд». Сами события фильма тоже выглядят предельно неестественно. Например, показывают огромную летающую военную базу. Герои взрывают один из главных двигателей, но котором держится вся станция, от чего та начинается на глазах разваливаться и вроде как падать. Но по факту ещё 15 минут фильма, пока разворачивается битва со злодеем (звучат эпические речи), станция продолжает висеть в воздухе. Каким образом она висит, если в ней уже взорвалась всё вплоть до рубки управления? И подобная нелепица почти во всех эпизодах.

Некоторые полагают, что эта глупость происходящего на экране – признак слабости голливудских режиссёров и сценаристов, которые якобы не могут придумать правдоподобный сюжет. Но на самом деле это не так. За 200 миллионов вполне себе можно написать как минимум логичный сценарий. Но заказчикам это не надо – ведь, чтобы пропихнуть в сознание массового зрителя как можно больше деструктивных программ и моделей поведения, желательно, чтобы он был тупым. А для этого и события фильма делают соответствующими достижению поставленной цели.

О российских кинокритиках

Напоследок пару слов скажу об официальных российских кинокритиках – это тех, кто работает в крупных изданиях и всегда пишет под заказ хозяина (надо похвалить – похвалит, надо поругать – поругает), вместо того, чтобы объективно оценить идейную начинку произведения и качество исполнения. В этот раз положительные рецензии о «Чёрной Вдове» можно прочитать на таких сайтах как Film.ru, Москва 24, Коммерсантъ, Российская газета, Газета.ru, Кино-Театр.РУ и других. Бюджеты на рекламу и продвижение подобных фильмов обычно составляют не меньше половины расходов на их производство. Вот на эти деньги и заказываются ангажированные статьи в прессе. Хотя не исключено, что некоторые журналисты искренне испытывают восторг перед Марвелом.

На сайте КиноЦензор при выставлении оценки в разделе «чему учит фильм» отметил: Эгоизм, Лживость, Агрессивность, Глупость, Безответственность, Распущенность, Совестливость (за то, что главной героини было весь фильм стыдно за убийство ребёнка). В разделе «Вредная пропаганда» проголосовал за пункты:

- Пропаганда презрительного отношения к институту семьи, материнству, воспитанию детей

- Пропаганда ложных исторических концепций, искажение исторических событий

- Пропаганда безрассудства или инфантилизма

- Иные деструктивные идеи (здесь отметил феминизм)

Получившуюся в итоге оценку 3 балла считаю вполне справедливой.

Социальная дилемма

Фильм, 2020Коротко

Фильм рассказывает о том, как работают алгоритмы социальных сетей, и почему они формируют зависимость у детей и взрослых. Показано, что в капиталистической парадигме, где главным критерием эффективности является извлечение прибыли, и сам человек постепенно превращается в товар. Во второй половине фильма ведётся оправдание политики цензуры и борьбы с неугодными мнениями, которую западные корпорации ведут под прикрытием противодействия «фейкньюз».

Подробно

Фильм «Социальная дилемма»: Что может заставить медиакорпорации заговорить об этике?

«Социальная дилемма» высвечивает тёмную сторону мира социальных сетей, акцентируя внимание на том, что их алгоритмы ориентированы на извлечение максимальной прибыли. Следствием такого подхода становится то, что инженеры и разработчики этих сетей используют любые манипулятивные методы, чтобы удержать внимание пользователя и заставить его больше времени проводить на платформе. При этом, вопрос пользы обществу или отдельному человеку от применяемых алгоритмов не просто не ставится, но напрямую противоречит коммерческому интересу, что в результате ведёт к целенаправленной работе компаний на деградацию своей аудитории.

«Существует простая истина. Если вы не платите за товар – значит, вы и есть товар», - откровенно заявляет один из главных героев фильма Тристан Харрис, специалист по этике дизайна Google, который вместе со многими другими бывшими высокопоставленными инженерами таких медиагигантов как Фейсбук, Apple, Твиттер основал «Центр гуманных технологий». Всех участников фильма объединяет осознание того, что тот продукт, который они много лет создавали в своих корпорациях, представляет сегодня огромную угрозу обществу и в особенности детям, которые не способны противостоять технологиям, ориентированным на целенаправленное формирование зависимости.

Здесь стоит разъяснить, что финансовая модель всех медиакорпораций построена на продаже внимания своих пользователей рекламодателям (по сути, товаром являются сами люди). В свою очередь заказчики платят не просто за показ рекламы, а за изменение поведения целевой аудитории, которая чаще всего связана не только с покупкой товара, но и с трансформацией мышления и образа жизни. Соответственно соцсети занимаются не только привлечением внимания, но и предсказанием поведения своих пользователей и того, как будет меняться их поведение под влиянием различной информации, а затем продают эту услугу (по сюжету описывается в основном продажа коммерческим структурам, но очевидно, что такими услугами могут пользоваться и спецслужбы). Для этого корпорации собирают всю доступную информацию о пользователях, формируют электронные модели их личностей и опираясь на эти модели выстраивают индивидуальные информационные потоки людей под свои бизнес интересы.

Затронутые вопросы носят действительно глобальный характер, и раскрываются в фильме очень наглядно. Откровенные рассказы инженеров, психологов, социологов переплетаются с драматическим сюжетом из жизни американской семьи, в привычный распорядок которой всё больше вмешиваются социальные сети. Дети-подростки, несмотря на усилия родителей, вовлекаются в виртуальный мир, проводя перед экранами по несколько часов ежедневно. Они сталкиваются с разными проблемами – от неудовлетворённости своей внешностью (которая приводит к борьбе за лайки), до ссор с близкими и погружения в деструктивный контент. Фоном этого процесса образно показана работа алгоритмов, для которых дети-подростки – это просто источник прибыли, который надо «правильно обработать».

Также затрагивается тема «капсулирования» пользователей в своём информационном коконе, где доминируют только те мнения, которые привычны человеку. Это происходит по мере того, как алгоритмы показывают человеку всё больше информации, которую он «лайкает» и всё меньше того, что вызывает негативные эмоции или с чем он не согласен. Отсутствие пересечений с альтернативными взглядами приводит к поляризации общественных групп и росту социальной напряжённости, при которой люди ментально оказываются практически в разных реальностях.

И главная проблема состоит в том, что выстроить иные алгоритмы – значит пойти против коммерческих интересов компании. То есть, текущее положение дел во многом является следствием капиталистического подхода, доминирующего в обществе. Хотя сам термин «капитализм» и не звучит по ходу фильма, но именно эту мысль пытаются донести авторы, подводя зрителей к пониманию того, что необходимо кардинально перестроить систему, иначе она может уничтожить человечество.

Но, к сожалению, в фильме не обошлось без ложки дёгтя, а точнее - половника или целого ведра лжи, ради внедрения которой, по всей видимости, и были затеяны съёмки всей истории.

Суть этой лжи сводится к следующему. По ходу фильма авторы показывают историю подростка, который под влиянием алгоритмов соцсетей оказывается вовлечён в протестные движения. Логика процесса описывается следующим образом: радикальный контент очень вирусный и цепляющий, поэтому, когда соцсеть выявляет высокий потенциал такого контента, то она начинает его активно распространять. В результате в радикальный контент втягивается всё больше людей, что начинает представлять угрозу стабильности общества и демократии. При этом подымается проблема так называемых «фейкньюз», что в переводе значит «лживые/ошибочные новости» и необходимости противодействия их распространению.

Хитрость заключается в том, что в категорию «фейкньюз», по мнению авторов фильма, попадает любая альтернативная повестка, начиная от явно абсурдной по типу «плоской земли» и до вполне себе реальных или как минимум спорных тем, как то: вред вакцинации, искусственный характер ковид-эпидемии, манипуляции на выборах, пиццагейт, фальшивость современной демократии и так далее.

Более того, в фильме многократно обвиняется именно Россия, как якобы один из главных источников распространения «теорий заговора» и лживого контента в западных соцсетях – в одном из эпизодов, где откровенно эмоционально накачивается русофобия, даже показывают Путина, как некое олицетворение зла и подлости. Звучат обвинения в адрес русских хакеров.

Фильм вышел в 2020 году, когда эта самая борьба с «фейкньюз» только разворачивалась, сегодня большинство людей в России уже могли на себе почувствовать, во что вылилась эта борьба – когда Фейсбук на 9 мая запрещает публиковать знамя победы над Рейстагом и блокирует обсуждение ситуации на Украине, а Ютуб удаляет патриотические каналы или запрещает обсуждение истории с эпидемией коронавируса, разрешая транслировать только официальную точку зрения. То есть «борьба с фейкньюз», которую активно продвигает фильм, на практике оказалась просто прикрытием для введения откровенной цензуры и блокирования неугодных политических или социальных мнений.

На самом деле эти самые мнения зачастую набирают популярность и активно распространяются в обществе не потому что носят радикальный или антиобщественный характер (как это позиционируется в фильме «Социальная дилемма»), а потому что являются правдой и раскрывают ложь во многих жизненно важных сферах.

Вот такое двойное дно оказалось у этого фильма.

И тем не менее, затронутая в картине тема необходимости изменения алгоритмов соцсетей, уход от капиталистического подхода, превращающего человека в товар, важность разработки гуманных технологий и защиты детей от угроз современных соцсетей – всё это не мифические проблемы (на которых просто паразитируют авторы картины), а те вопросы, которые действительно важны для общества и которые необходимо обсуждать.

В конце фильма его участники, среди которых топ-менеджеры ведущих мировых медиагигантов, рассказывают о том, что они не разрешают своим детям пользоваться смартфонами до 15-16 лет, избегают любых рекомендательных сервисов, отключают все несрочные уведомления на телефонах и устраивают дома зоны, где находиться с гаджетами запрещено (в спальне, за обеденным столом и так далее). По их словам, даже тот факт, что они сами знают большую часть манипулятивных технологий, применяемых их компаниями, не освобождает их от угрозы попасть в зависимость, и им требуется большая сила воли, чтобы не стать заложником систем, которые они сами разрабатывали. Что уж говорить о всех остальных людях, многие из которых даже не задумываются о проблеме и используют телефоны в качестве «няньки».

Напоследок добавлю, что большинство участников этого документально-художественного фильма, по всей видимости, искренне описывали проблему алгоритмов современных соцсетей, их вреда детям и пытались найти выход из ситуации, а раскрытая в рецензии «бочка дёгтя» - результат по большей части профессионального монтажа и информационной повестки, озвученной двумя-тремя центральными действующими лицами. В частности, Тристан Харрис явно целенаправленно свёл всю важность и многоуровневость темы к ложному подходу по борьбе с «фейкньюз». Это к вопросу о том, что хороших людей в любом случае больше, просто пока их деятельность зачастую ловко вписывают в иные направления.

Тем, кто прочитал рецензию, фильм рекомендую к просмотру, потому что важность главной темы очень высока, и мало где можно найти её столь хорошее описание с наглядной визуализацией, а на манипулятивную составляющую сюжета после прочтения текста статьи вы уже вряд ли попадётесь. Первые 60 минут картины (до того, как начинается вредная повестка) можно и детям-подросткам показывать в образовательных целях, чтобы понимали алгоритмы современных соцсетей.

Смешарики: Пин-код

Мультфильм, 2012Коротко

Образовательная составляющая интересна, но то, как она подана, нивелирует её полезность. У маленьких детей, на которых по заявлениям авторов рассчитан мультфильм, просмотр будет способствовать формированию клипового мышления, так как они не смогут осмыслить показанное на экране. А детям постарше и подросткам, способным понять научно-познавательную часть, образы Смешариков уже не уместны. Для регулярного просмотра не рекомендую.

Подробно

Испортили хорошую идею плохим исполнением.

Посмотрел четыре первых серии мультсериала «Смешарики.Пин-код», которые были посвящены гену Меланину (отвечающему за цвет кожи), Интернету, Нанороботам и Технологии невидимости. Это ответвление Смешариков позиционируется как научно-познавательное, что в принципе и заметно из перечисленных тем мультиков, и предназначено оно, по заявлениям авторов, для детей 4-14 лет.

Впечатления от просмотра остались двоякие.

Начну с заявленных возрастных рекомендаций. Визуальная и поведенческая часть мультфильма больше подойдут детям младшего возраста (стиль рисовки, внешний вид и поведение героев, яркие цвета), а образовательная составляющая явно уместна детям среднего возраста. Из-за чего получается противоречие: младшим детям (4-9 лет) мультфильм не подходит по содержанию, а средним (10-14 лет) - не подходит по формату. Так часто бывает, что когда хочешь угодить всем, то в результате получается ни то ни сё.

Теперь подробнее про образовательную составляющую мультфильма.

С одной стороны темы выбраны достаточно интересные и объясняется всё простыми и наглядными аналогиями – что вроде как хорошо, но динамика передачи информации очень высокая, а качество образовательной анимации низкое. Да к тому же к основной научно-познавательной теме сюжета приплетается много всего второстепенного, в результате получается «тяжеловесный» информационный блок, который сложно воспринять и осмыслить за короткий просмотр даже взрослому. Лучше было сосредоточиться на выбранной теме и объяснить её более спокойно и целостно. Из-за этого общие впечатления от просмотра и полученные знания у ребёнка получаются сумбурными.

Вдобавок, визуальный ряд местами клиповый и кислотный, озвучка писклявая и неестественная, поведение героев чересчур эмоциональное, экспрессивное (мультфильм в целом неэстетичный) – всё это служит явно неподходящим фоном для образовательной составляющей, которая вроде как в Пин-коде главная. В итоге, какие-то знания у ребёнка, конечно, после просмотра остаются, но их качество при более правильном подходе авторов явно могло быть значительно выше, да и побочных негативных эффектов многовато.

Для сравнения можно обратить внимание на мультсериал «Фиксики» (смотрел с ребёнком его первые сезоны). Он тоже имеет ярко выраженную образовательную составляющую, но подача там лучше. Схемы разъясняемых явлений/процессов более простые, аккуратные и понятные, объясняется всё спокойнее и нагляднее, меньше беготни и мельтешения, герои нарисованы человечнее, ведут себя без лишних постоянных придыханий и эмоций, более адекватно.

Пару слов скажу и о воспитательно-нравственной составляющей просмотренных выпусков, так как она тоже присутствует. На мой взгляд, здесь результат тоже противоречивый. Например, в 4-ой серии про технологию невидимости показано, что умом можно зачастую добиться лучших результатов, чем силовыми методами. Это хороший посыл детям, поэтому данный выпуск мне понравился больше других.

А в серии про Интернет сюжет строится вокруг Нюши, которая страдает от того, что её не добиваются принцы (зачем романтическая тематика маленьким детям?). Её проблему удаётся решить с помощью изобретения Интернета и регистрации Нюши на сайте знакомств. Таким образом, мультфильм ориентирует своих юных зрителей на соцсети и сайты знакомств. Не рановато ли для их возраста? На мой взгляд, это явно вредный посыл. В двух других просмотренных сериях есть и полезные, и вредные посылы.

Такое ощущение, что авторы при создании мультсериала не пользовались рекомендациями детских психологов, либо думали в первую очередь об охвате максимально широкой аудитории и её удержании у экранов разными методами, вместо того, чтобы поставить на первое место полезность, безопасность и доступность для ребёнка транслируемой информации.

Итого - для постоянного просмотра сериал не рекомендую. Но знакомить ребёнка с отдельными выпусками по интересующим его темам, думаю, может быть вполне полезно. Правда раньше 9-10 лет при самостоятельном просмотре дети вряд ли смогут сами осмыслить предлагаемые сюжеты, только при помощи разъяснений со стороны взрослого.

Классические Смешарики и спин-офф для самых маленьких под названием «Малышарики» считаю более удачными произведениями этой компании. Про Малышариков тоже публиковал рецензию на сайте КиноЦензор.

Нам не нужен герой

Клип, 2021Коротко

Политический подтекст клипа нацелен на дискредитацию государственности как системы управления обществом. Религиозный контекст, слова песни и давняя тяга Лёвы и Шуры к Израилю и оккультизму отсылают к одному из положений Талмуда «лучшего из гоев убей». Воспитательно-эмоциональная составляющая произведения сугубо депрессивная и пессимистичная.

Подробно

По ходу клипа Лёва и Шура убивают разных людей, совершающих смелые поступки (возможно подвиги) – по всей видимости, героев, так как о них и поётся в тексте. Учитывая давнюю тягу исполнителей к Израилю и оккультизму, можно предположить, что клип является визуальным воплощением положения Талмуда «лучшего из гоев убей», где певцы собственными руками и с явной печатью садистского наслаждения на лицах реализуют этот принцип.

Правда следует отметить, что некоторые изображённые в клипе «подвиги» носят явно политизированный характер и вероятно их исполнители символизируют радикальных революционеров, - поэтому посыл композиции можно понять и в том смысле, что власти сами провоцируют революционеров на активные действия (это следует из кадров, где будущему зомби-герою нашёптывают что-то на ухо), а потом сами же с ними жестоко расправляются. Видимо таким образом убирая из общества пассионариев. В общем-то, это такой плевок в сторону властей – то ли России, то ли Белоруссии, то ли вообще любой государственности, как системы. Вполне закономерно, что клип сразу после премьеры начала пиарить российская либеральная пресса, работающая в той же плоскости.

Такая огульная критика органов власти любой страны, без выявления конкретных ответственных лиц и разделения их на созидателей/разрушителей (как и в любой системе везде есть разные люди, и надо одним помогать, а другим препятствовать, а не смешивать всех в одну кучу) – это риторика уровня Навального, то есть примитив, рассчитанный сугубо на эмоции и ориентированный только на разрушение, но бесплодный в сфере продвижения какой-то созидательной инициативы.

Но это мы ушли в расшифровку глубинных образов и смыслов клипа.

Если же оценить поверхностную воспитательную и эмоциональную составляющую произведения, то тоже ничего конструктивного. Заунывно-депрессивные завывания солистов, кровище, насилие, садизм, реклама алкогольного бренда (по сути, пропаганда алкоголя) и общая тёмная и подавляющая атмосфера безысходности и пессимизма. На самом деле такое деградационное творчество и служит одним из главных факторов, подавляющих пассионарность в обществе и активную жизненную позицию граждан. Поэтому между садистами-правителями, которых исполнители сыграли в клипе, и реальными Лёвой и Шурой, поющими такие песни, на самом деле не такая большая разница. И те, и другие работают на одни цели – просто разными методами.

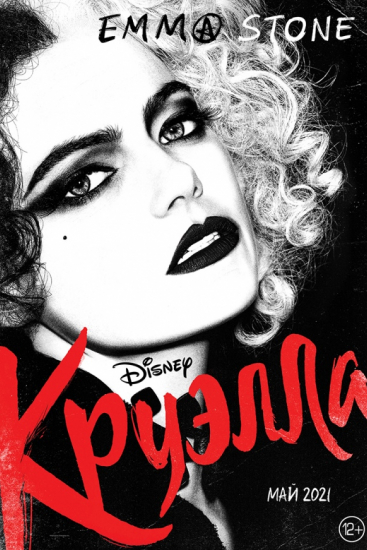

Круэлла

Фильм, 2021Коротко

Новая диснеевская сказка про Круэллу учит эгоизму, бесстыдству, лживости, глупости, алчности, распущенности, агрессивности и безответственности. Из положительных качеств отметил только «волю», так как в этом плане главная героиня действительно оказалась очень настойчива на своём пути к сумасшествию. Также присутствует пропаганда ЛГБТ, аморального поведения, безрассудства, потребительства, культа денег, гедонизма, культа внешности, алкоголя.

Подробно

Фильм «Круэлла»: Если пиарят злодеев - значит, будут сокращать население

Когда кто-то ставит своей задачей развитие и укрепление общества, то он снимает фильмы про героев, достойных подражания, или как минимум людей, которые по ходу развития сюжета меняются в чём-то к лучшему, подавая соответствующий пример зрителю.

Когда кто-то ставит своей целью, например, резкое сокращение населения (концепция «золотого миллиарда» ведь не на пустом месте появилась), то он начинает снимать фильмы про злодеев, показывая все грани их «тонкой души», погружая зрителей в «50 оттенков серого», и подспудно убеждая, что быть злодеем не так уж и плохо, а каждого подонка надо «понять и простить». Если таких антигероев в массовой культуре становится много, и на экране они показаны привлекательно, ярко, соблазнительно, изображены успешными - то часть молодёжи, растущая в окружении подобных кумиров, начинает в своих душевных порывах ориентироваться не на доброе, светлое и чистое, а на темное, низменное и жестокое.