Дмитрий Раевский

Последний визит: 1 час назад

ID: #68

Уровень 1: Новичок

Россия, Феодосия

Уникальные просмотры профиля: 350

Зарегистрирован: 22 мар. 2019 г.

Отряд самоубийц: Миссия навылет

Фильм, 2021Коротко

Политический контекст фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» нацелен на дискредитацию руководства США, которое по сюжету обвиняются в проведении бесчеловечных экспериментов и разработке оружия массового уничтожения. В сфере человеческих качеств и транслируемых моделей поведения картина размывает понятия добра и зла, дискредитирует образ семьи и родителей, пропагандирует садизм, цинизм, алкоголь, табак, пошлость и глупость.

Подробно

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: На какие цели работает Голливуд?

Для одних людей просмотр нового фильма в кинотеатре – это формат развлечения: попкорн, отдых, спецэффекты, дешёвые эмоции. Для других людей просмотр очередной киноновинки – это выявление и оценка смыслов, идей, ценностей и моделей поведения, внедряемых в сознание массовой аудитории.

Мне ближе второй подход, поэтому в рецензии на новый американский супергеройский фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» я не буду писать об игре актёров, декорациях и прочих внешних атрибутах – об этом можете почитать в любом крупном либеральном издании, морочащем людям головы своей словесной шелухой. Здесь же мы сразу перейдём к делу.

Вопреки представлениям многих, что Голливуд всегда работает в интересах ЦРУ/США/Вашингтона/Американской мечты, это не совсем так. Иначе он бы не выпускал регулярно фильмы, нацеленные на дискредитацию США и американского правительства (вспомните, например, сериал Родина / «Homeland»). В фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» именно этот посыл является одним из самых сильных и достаточно легко считываемых, что в очередной раз подтверждает, что фабрика грёз в большей степени реализует политику надгосударственных структур.

Далее о сюжете картины.

По приказу агента разведки Аманды Уоллер группа из опасных преступников отправляется в островное государство, чтобы в очередной раз спасти мир, уничтожив секретную нацистскую лабораторию, в которой проводятся эксперименты с инопланетным монстром Старро. На острове недавно сменилась власть, и новое руководство хочет использовать это чудовище против США, что и послужило причиной новой миссии для отпетых уголовников и маньяков. По ходу развития сюжета зритель узнаёт следующее:

- Лаборатория изначально создана США, которые в сотрудничестве с бывшими нацистами вели в ней разработку нового оружия массового поражения.

- Так как исследования включали жестокие опыты над людьми, то лабораторию нельзя было создавать в США, и по соглашению с правительством небольшого государства она была создана на территории их острова.

- Руководство США заинтересовано только в том, чтобы уничтожить все улики своей причастности к экспериментам, при этом любые жертвы среди мирного населения считаются допустимыми и оправданными.

- Борьба за идеалы демократии служит просто прикрытием для реализации своих интересов.

Вдобавок к этому главный персонаж, олицетворяющий в фильме американское руководство – та самая Аманда Уоллер, представлена кровожадной и бессердечной женщиной, действующей по принципу «цель оправдывает средства». Она способна шантажировать своих подчинённых, угрожая расправой над их детьми; использовать подконтрольных ей агентов в качестве отвлекающего пушечного мяса; призывать убивать всех без разбора; игнорировать массовую гибель женщин и детей и т.д.

Весьма показательно, что вся эта подоплёка раскрывается постепенно. Если в начале фильма нам показывают отряд маньяков-супергероев, гордо шагающий на фоне развевающегося американского флага, то к концу фильма, главные герои (те самые маньяки) уже мечтают только о том, чтобы побыстрее обнародовать в прессе преступления американского правительства перед обществом.

Но тем, кто, дочитал рецензию до этого места и считает, что «все проблемы мира от злобных США», не стоит радостно потирать руки, полагая, что наконец-то вышел фильм с «правильной политической повесткой». Потому что картина содержит много других сильных посылов, которые важно осознавать.

Во-первых, фильм представляет собой настоящий аттракцион садизма и жестокости. Все 2 часа просмотра зрителю постоянно демонстрируют всевозможные изощрённые способы убийств (в основном убивают военных и мирных жителей), кровь брызгает во все стороны, смерть врагов и даже своих же товарищей показывается как хороший повод для шутки. Для усиления эффекта фонтаны крови периодически заменяют фонтанами цветов или разноцветных горошин, превращая процесс убийства в аналог праздника и карнавала.

Регулярный просмотр фильмов, наполненных подобных сценами, постепенно делает человека чёрствым, циничным и бесчувственным. Конечно, фанаты попкорна перед экраном скажут, что это не так, – но это так.

Во-вторых, добро и зло в истории перевёрнуто вверх ногами. На протяжении всего сюжета зрителю предлагается сопереживать преступникам, испытывающим удовольствие от убийств и разрушений. А, например, обычные военнослужащие другого государства, выставлены теми, кто мешает спасению мира и кого по этой причине следует постоянно убивать. Вот пара цитат, характеризующих «героев» из отряда самоубийц:

«Никакой он не Вервольф, это Ласка – он безобидный. Ну как безобидный… 27 детей порешил, но мы с ним всё проговорили». В одной из сцен этот Ласка трогательно тонет, но его спасают и в конце фильма зритель может порадоваться, что он остался одним из выживших представителей отряда.

«Я ценю мир всем своим сердцем, и я выкошу всех стариков, женщин и детей, чтобы его достигнуть», - рассказывает о себе ещё один супергерой. Правда в кадре зрителю показали, как он убивает только женщин и безоружных. Кадры убийства детей пока ещё не стали нормой в Голливуде, хотя процесс определённо двигается в эту сторону.

В-третьих, в фильм добавлено несколько персонажей, ненавидящих своих родителей. У каждого из них своя трогательная предыстория:

«Убивать трудно, но я представляю, что это мама и мне проще… Я вообразил, что они моя мама и всех убил», - признаётся герой по имени Человек-в-горошек и дальше рассказывает о том, как мать в детстве ставила над ним и его братьями эксперименты. Для полного эффекта, в кадре периодически показывают, как он представляет своих врагов в образе своей матери и с наслаждением убивает их.

«Мой отец наказывал меня, если я делал что-то не вовремя. И однажды он запер меня на 24 часа в ящике с голодными крысами – с тех пор я боюсь крыс», - делится воспоминаниями командир отряда маньяков. И он же в разговоре со своей дочерью: «Знаешь, что? Отцом я быть вообще не собирался – это твоя мамаша устроила мне подарочек – один раз спустил в неё и вот результат!»

Просмотр таких сюжетов способствует разрушению семейных ценностей, дискредитации родителей в глазах молодёжи и усиливает разрыв между поколениями.

В-четвёртых, среди главных героев есть два показательных женских персонажа. Первый из них – уже известная Харли Квинн – сумасбродная глупая девушка, с лёгкостью убивающая любого на своём пути. Озабоченная, агрессивная и неадекватная, но в фильме она изображена экстравагантной и привлекательной. Её образ стал настолько популярным после историй про Джокера и первой части «Отряда самоубийц», что даже на детских праздниках можно периодически встретить аниматоров в образе этой героини. На спине костюма Харли Квинн красуется девиз: «Live Fast – Die Clown», что можно перевести как «Живи быстро – Умри шутом!».

Вторая девушка по имени Крысолов 2 показана вечно сонной и заторможенной. Её называют представителем миллениалов, тем самым как бы оправдывая особенности её характера. Она управляет крысами, и использует свои навыки общения с животными для организации краж. Это те типажи, которые фильм предлагает женской аудитории в качестве примеров для подражания.

Можно было бы привести ещё в-пятых, в-шестых, в-седьмых, рассказать о пропаганде алкоголя, табака, глупости, вредности концепции супергероизма, постоянно повторяющейся туалетной тематике, шутках про «члены во рту» и «крысах в заднице» и прочее. Но это уже не так важно – главное понять суть. Голливуд сегодня системно работает на расчеловечивание массового зрителя, превращение его в биомассу, готовую «жить быстро и умереть шутом». Эта биомасса должна быть неадекватной, глупой, импульсивной, циничной, похотливой, индивидуалистичной, подлой, жестокой, меркантильной. И эта цель ориентирована не только на жителей какой-то одной страны, а на жителей всех стран, и в том числе на сами США (по всей видимости, тоже приговорённые с надгосударственного уровня), на чьей территории и производится эта продукция.

Но эта суть очень тщательно скрывается и забалтывается центральными СМИ, в том числе и российскими. Даже якобы такие государственные патриотические издания, а на самом деле абсолютно либеральные, как ТАСС или «Российская газета» рекламируют и нахваливают эту киногрязь:

ТАСС: «Философия Ганна прекрасна тем, что она целиком отрицает так называемую нормальность и говорит о том, что самые странные, безумные, непонятные персонажи имеют право на жизнь, любовь и признание… «Отряд самоубийц: миссия навылет» — идеальный кейс для студийных боссов, который показывает, что необязательно заниматься микроменеджментом и срезать все острые углы. Можно наконец-то перестать душить креативность, расслабиться и получать удовольствие. Хочется верить, что так будет и впредь, но это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой».

Источник: https://tass.ru/opinions/12065237

Российская газета: «Ганн не подкачал и показал, как надо снимать крутое супергеройское кино… Ганн вновь демонстрирует свой исключительный дар писать уморительные диалоги, ставить оригинальные экшн-сцены (кое-что нам зачем-то заспойлерили в трейлерах) и деликатно смешивать всё это с обезоруживающе бесстыдной сентиментальщиной».

Источник: https://rg.ru/2021/08/05/otriad-samoubijc-missiia-navylet-dzhejms-gann-reanimiruet-dc.html

Какие силы стоят за этим процессом, как он структурно и идеологически организован, и как ему противостоять в сфере массовой культуры – отдельная большая тема, изучение которой я бы рекомендовал начать с лекции: Как победить вирус «массовой антикультуры»?

https://whatisgood.ru/theory/analytics/kak-pobedit/

Чёрная Вдова

Фильм, 2021Коротко

Марвел продолжает развивать свой пантеон супергероев, подменяя тему реального героизма неправдоподобными и иллюзорными историями осовремененных полубогов в обтягивающих штанах. Вдобавок к базовой деструктивной концепции супергероизма фильм «Чёрная вдова», пропитан ещё и идеологией русофобии, феминизма, дискредитацией семьи, пропагандой алкоголя и эстетизацией насилия. Учит эгоизму, лживости, агрессивности, глупости...

Подробно

«Чёрная Вдова»: Американский аналог фильма «Сволочи»

Марвел продолжает развивать свой пантеон супергероев, подменяя тему реального героизма неправдоподобными и иллюзорными историями осовремененных полубогов в обтягивающих костюмах. Культ супергероизма базируется на ложных ценностях избранности и индивидуализма, а потому вреден для общества в целом, и в особенности для подрастающих поколений, которые при просмотре кино часто осознанно или неосознанно берут пример с понравившихся им персонажей.

Но вдобавок к базовой деструктивной концепции супергероизма фильм «Чёрная Вдова», пропитан ещё и идеологией русофобии, феминизма, пропагандой алкоголя и эстетизацией насилия, как основного способа решения проблем. Такая ядовитая начинка вполне логична для картины с бюджетом 200 миллионов долларов – заказчики стараются получить максимальный эффект от своих вложений, впихнув в головы наивных любителей попкорна и спецэффектов максимальное количество вредных смыслов и моделей поведения.

Начнём с темы русофобии.

Главная героиня – Наташа Романофф, шпионка и опытный боец рукопашного боя, обученная с детства в некой «Красной комнате». По сюжету «Красная комната» – это сверхсекретная программа (сначала советская, а затем и российская), ориентированная на выращивание убийц из маленьких девочек. Процесс подготовки советско-российских спецагентов в фильме показан предельно жестоко. Из 20 юных кандидаток, которых выкупают или насильно забирают из семей, только одна станет бойцом, остальные пойдут в утилизацию. В ходе обучения девочек зомбируют химическими веществами и психологическими практиками, в результате чего они полностью утрачивают свою волю и беспрекословно выполняют приказы руководителя программы по имени Дрейков, который изображён в виде классического советского чиновника – во всяком случае декорации и повадки соответствующие.

Если не уходить в детали, то авторы фильма представили зрителю аналог нашумевшего фильма «Сволочи», вдоволь поизмывавшись над образом русских людей и советским прошлым нашей страны. Вдобавок в картине сделан большой акцент на том, что русские шпионы сейчас действуют по всему миру, совершая различные теракты и управляя высокопоставленными политиками – видимо это одна из тем, которые сейчас активно продвигаются на Западе. Очень удобно все свои проблемы валить на русских. В общем-то всё как во времена холодной войны.

Для российского зрителя события фильма выглядят такими глупыми, неестественными и абсурдными, что даже оценка 6 баллов на КиноПоиске – по всей видимости, явная накрутка сервиса, который не раз уже был замечен в подобных действиях.

О пропаганде феминизма

Главные герои-женщины показаны в фильме сильными, ловкими, смелыми, умными, постоянно страдающими от мужчин. Эти самые мужчины – глупыми, жестокими, слабыми, подлыми и так далее. Самые характерные персонажи – это злодей Дрейков, истязающий своих подопечных и даже родную дочь, и якобы положительный советский супергерой под псевдонимом «Красный страж» (аналог американского супермена). Его изобразили толстым, грязным, плохо пахнущим мужланом с тюремными повадками и наколками – пару раз сравнивают со свиньёй. И ведёт он себя аналогичным образом, отвешивает похабные шуточки, хвастается, всё время проявляет нетактичность.

Весьма показательно, что идеология феминизма в фильме дополняется идеями чайлдфри. Во всяком случае две главные героини хорошо вписываются в эту линию. Наташа Романофф в одном из ключевых эпизодов, глядя на маленькую девочку, отдаёт приказ взорвать здание, где та находится (убийство детей во благо общества главными положительными персонажами в фильмах Марвел – это уже вполне себе норма). Потом она, конечно, раскаивается, но факт сознательного убийства ребёнка главным положительным супергероем – это показатель. А её сестра Елена Белова в одной из сцен трогательно рассказывает, что в «Красной комнате» ей вырезали все детородные органы, и поэтому она теперь мечтает о собачке.

Да и образ семьи в фильме максимально дискредитирован. В первой сцене мы видим, как отец с матерью, рискуя жизнью, пытаются спасти своих дочерей, а затем по ходу развития истории мы узнаём, что эти самые отец с матерью плевать хотели на своих якобы детей и вообще, те ещё садисты и эгоисты, внутри которых лишь только к финалу просыпаются какие-то чувства. Естественно, это всё показано в контексте русских шпионов.

О пропаганде алкоголя

Приведу здесь один из трогательных монологов Красного стража, его воспоминания о своём советском детстве: «И вот мы сидим с отцом и рыбачим. Был очень холодный день даже по российским меркам - настоящий дубак. Отец всё время повторял: «Держи водку у огня!». И вот я тянусь за рыбой, теряю равновесие, и вот мои руки уже плещутся в воде. В такую погоду моментально наступает обморожение. И мой отец писает мне на руки, чтобы остановить обморожение! Такие уж мы, отцы…». Здесь тебе всё сразу: и водка, и отцы-идиоты, и образ России.

За 2 часа просмотра фильма можно насчитать около 20 сцен употребления алкоголя, и ещё столько же раз он просто мелькает на фоне или звучат призывы «выпить». При этом опрокидывают рюмахи или печально уходят с бутылкой заливать горе чаще даже девушки, чем мужчины. А потом эти самые девушки с лёгкостью расправляются с десятками врагов, как будто вредные привычки вполне себе нормально соседствуют с высочайшими показателями ловкости и силы. Классическая схема пропаганды алкоголя.

Об эстетизации насилия

Этот пункт относится практически ко всем фильмам про супергероев. Его смысл очень прост – любые сложные проблемы решаются с помощью кулаков и оружия. Думать и строить планы особо не надо – просто иди и убей того, кто тебе не нравится. Именно для внедрения данного алгоритма действий большую часть хронометража подобных картин и самые яркие сцены занимают драки, перестрелки и погони.

В последнее время они всё чаще дополняются сценами садизма и жертвами случайных людей. Например, в «Чёрной Вдове» есть несколько эпизодов, когда кто-то из главных героев просто так ломает другому руку или другую часть тела. Камера акцентирует внимание на телесных травмах и неестественном положении конечностей. Смотреть неприятно. Но возможно некоторые фанаты Марвела уже привыкли и испытывают удовольствие от подобных эпизодов. Также в силу феминистического подтекста много внимания уделяется психическим унижениям и издевательствам мужланов над женскими персонажами.

Одна из цитат Красного Стража: «Вы добились успеха – стали самыми смертоносными профессионалами среди детей, убили столько людей – я горжусь вами!»

О пропаганде глупости

Сам тезис «пропаганда глупости» звучит, конечно, странно, но сложно подобрать более точное описание того абсурда, что происходит на экране. Главные герои постоянно ведут себя как идиоты, их действия нелогичны и часто вызывают «испанский стыд». Сами события фильма тоже выглядят предельно неестественно. Например, показывают огромную летающую военную базу. Герои взрывают один из главных двигателей, но котором держится вся станция, от чего та начинается на глазах разваливаться и вроде как падать. Но по факту ещё 15 минут фильма, пока разворачивается битва со злодеем (звучат эпические речи), станция продолжает висеть в воздухе. Каким образом она висит, если в ней уже взорвалась всё вплоть до рубки управления? И подобная нелепица почти во всех эпизодах.

Некоторые полагают, что эта глупость происходящего на экране – признак слабости голливудских режиссёров и сценаристов, которые якобы не могут придумать правдоподобный сюжет. Но на самом деле это не так. За 200 миллионов вполне себе можно написать как минимум логичный сценарий. Но заказчикам это не надо – ведь, чтобы пропихнуть в сознание массового зрителя как можно больше деструктивных программ и моделей поведения, желательно, чтобы он был тупым. А для этого и события фильма делают соответствующими достижению поставленной цели.

О российских кинокритиках

Напоследок пару слов скажу об официальных российских кинокритиках – это тех, кто работает в крупных изданиях и всегда пишет под заказ хозяина (надо похвалить – похвалит, надо поругать – поругает), вместо того, чтобы объективно оценить идейную начинку произведения и качество исполнения. В этот раз положительные рецензии о «Чёрной Вдове» можно прочитать на таких сайтах как Film.ru, Москва 24, Коммерсантъ, Российская газета, Газета.ru, Кино-Театр.РУ и других. Бюджеты на рекламу и продвижение подобных фильмов обычно составляют не меньше половины расходов на их производство. Вот на эти деньги и заказываются ангажированные статьи в прессе. Хотя не исключено, что некоторые журналисты искренне испытывают восторг перед Марвелом.

На сайте КиноЦензор при выставлении оценки в разделе «чему учит фильм» отметил: Эгоизм, Лживость, Агрессивность, Глупость, Безответственность, Распущенность, Совестливость (за то, что главной героини было весь фильм стыдно за убийство ребёнка). В разделе «Вредная пропаганда» проголосовал за пункты:

- Пропаганда презрительного отношения к институту семьи, материнству, воспитанию детей

- Пропаганда ложных исторических концепций, искажение исторических событий

- Пропаганда безрассудства или инфантилизма

- Иные деструктивные идеи (здесь отметил феминизм)

Получившуюся в итоге оценку 3 балла считаю вполне справедливой.

Социальная дилемма

Фильм, 2020Коротко

Фильм рассказывает о том, как работают алгоритмы социальных сетей, и почему они формируют зависимость у детей и взрослых. Показано, что в капиталистической парадигме, где главным критерием эффективности является извлечение прибыли, и сам человек постепенно превращается в товар. Во второй половине фильма ведётся оправдание политики цензуры и борьбы с неугодными мнениями, которую западные корпорации ведут под прикрытием противодействия «фейкньюз».

Подробно

Фильм «Социальная дилемма»: Что может заставить медиакорпорации заговорить об этике?

«Социальная дилемма» высвечивает тёмную сторону мира социальных сетей, акцентируя внимание на том, что их алгоритмы ориентированы на извлечение максимальной прибыли. Следствием такого подхода становится то, что инженеры и разработчики этих сетей используют любые манипулятивные методы, чтобы удержать внимание пользователя и заставить его больше времени проводить на платформе. При этом, вопрос пользы обществу или отдельному человеку от применяемых алгоритмов не просто не ставится, но напрямую противоречит коммерческому интересу, что в результате ведёт к целенаправленной работе компаний на деградацию своей аудитории.

«Существует простая истина. Если вы не платите за товар – значит, вы и есть товар», - откровенно заявляет один из главных героев фильма Тристан Харрис, специалист по этике дизайна Google, который вместе со многими другими бывшими высокопоставленными инженерами таких медиагигантов как Фейсбук, Apple, Твиттер основал «Центр гуманных технологий». Всех участников фильма объединяет осознание того, что тот продукт, который они много лет создавали в своих корпорациях, представляет сегодня огромную угрозу обществу и в особенности детям, которые не способны противостоять технологиям, ориентированным на целенаправленное формирование зависимости.

Здесь стоит разъяснить, что финансовая модель всех медиакорпораций построена на продаже внимания своих пользователей рекламодателям (по сути, товаром являются сами люди). В свою очередь заказчики платят не просто за показ рекламы, а за изменение поведения целевой аудитории, которая чаще всего связана не только с покупкой товара, но и с трансформацией мышления и образа жизни. Соответственно соцсети занимаются не только привлечением внимания, но и предсказанием поведения своих пользователей и того, как будет меняться их поведение под влиянием различной информации, а затем продают эту услугу (по сюжету описывается в основном продажа коммерческим структурам, но очевидно, что такими услугами могут пользоваться и спецслужбы). Для этого корпорации собирают всю доступную информацию о пользователях, формируют электронные модели их личностей и опираясь на эти модели выстраивают индивидуальные информационные потоки людей под свои бизнес интересы.

Затронутые вопросы носят действительно глобальный характер, и раскрываются в фильме очень наглядно. Откровенные рассказы инженеров, психологов, социологов переплетаются с драматическим сюжетом из жизни американской семьи, в привычный распорядок которой всё больше вмешиваются социальные сети. Дети-подростки, несмотря на усилия родителей, вовлекаются в виртуальный мир, проводя перед экранами по несколько часов ежедневно. Они сталкиваются с разными проблемами – от неудовлетворённости своей внешностью (которая приводит к борьбе за лайки), до ссор с близкими и погружения в деструктивный контент. Фоном этого процесса образно показана работа алгоритмов, для которых дети-подростки – это просто источник прибыли, который надо «правильно обработать».

Также затрагивается тема «капсулирования» пользователей в своём информационном коконе, где доминируют только те мнения, которые привычны человеку. Это происходит по мере того, как алгоритмы показывают человеку всё больше информации, которую он «лайкает» и всё меньше того, что вызывает негативные эмоции или с чем он не согласен. Отсутствие пересечений с альтернативными взглядами приводит к поляризации общественных групп и росту социальной напряжённости, при которой люди ментально оказываются практически в разных реальностях.

И главная проблема состоит в том, что выстроить иные алгоритмы – значит пойти против коммерческих интересов компании. То есть, текущее положение дел во многом является следствием капиталистического подхода, доминирующего в обществе. Хотя сам термин «капитализм» и не звучит по ходу фильма, но именно эту мысль пытаются донести авторы, подводя зрителей к пониманию того, что необходимо кардинально перестроить систему, иначе она может уничтожить человечество.

Но, к сожалению, в фильме не обошлось без ложки дёгтя, а точнее - половника или целого ведра лжи, ради внедрения которой, по всей видимости, и были затеяны съёмки всей истории.

Суть этой лжи сводится к следующему. По ходу фильма авторы показывают историю подростка, который под влиянием алгоритмов соцсетей оказывается вовлечён в протестные движения. Логика процесса описывается следующим образом: радикальный контент очень вирусный и цепляющий, поэтому, когда соцсеть выявляет высокий потенциал такого контента, то она начинает его активно распространять. В результате в радикальный контент втягивается всё больше людей, что начинает представлять угрозу стабильности общества и демократии. При этом подымается проблема так называемых «фейкньюз», что в переводе значит «лживые/ошибочные новости» и необходимости противодействия их распространению.

Хитрость заключается в том, что в категорию «фейкньюз», по мнению авторов фильма, попадает любая альтернативная повестка, начиная от явно абсурдной по типу «плоской земли» и до вполне себе реальных или как минимум спорных тем, как то: вред вакцинации, искусственный характер ковид-эпидемии, манипуляции на выборах, пиццагейт, фальшивость современной демократии и так далее.

Более того, в фильме многократно обвиняется именно Россия, как якобы один из главных источников распространения «теорий заговора» и лживого контента в западных соцсетях – в одном из эпизодов, где откровенно эмоционально накачивается русофобия, даже показывают Путина, как некое олицетворение зла и подлости. Звучат обвинения в адрес русских хакеров.

Фильм вышел в 2020 году, когда эта самая борьба с «фейкньюз» только разворачивалась, сегодня большинство людей в России уже могли на себе почувствовать, во что вылилась эта борьба – когда Фейсбук на 9 мая запрещает публиковать знамя победы над Рейстагом и блокирует обсуждение ситуации на Украине, а Ютуб удаляет патриотические каналы или запрещает обсуждение истории с эпидемией коронавируса, разрешая транслировать только официальную точку зрения. То есть «борьба с фейкньюз», которую активно продвигает фильм, на практике оказалась просто прикрытием для введения откровенной цензуры и блокирования неугодных политических или социальных мнений.

На самом деле эти самые мнения зачастую набирают популярность и активно распространяются в обществе не потому что носят радикальный или антиобщественный характер (как это позиционируется в фильме «Социальная дилемма»), а потому что являются правдой и раскрывают ложь во многих жизненно важных сферах.

Вот такое двойное дно оказалось у этого фильма.

И тем не менее, затронутая в картине тема необходимости изменения алгоритмов соцсетей, уход от капиталистического подхода, превращающего человека в товар, важность разработки гуманных технологий и защиты детей от угроз современных соцсетей – всё это не мифические проблемы (на которых просто паразитируют авторы картины), а те вопросы, которые действительно важны для общества и которые необходимо обсуждать.

В конце фильма его участники, среди которых топ-менеджеры ведущих мировых медиагигантов, рассказывают о том, что они не разрешают своим детям пользоваться смартфонами до 15-16 лет, избегают любых рекомендательных сервисов, отключают все несрочные уведомления на телефонах и устраивают дома зоны, где находиться с гаджетами запрещено (в спальне, за обеденным столом и так далее). По их словам, даже тот факт, что они сами знают большую часть манипулятивных технологий, применяемых их компаниями, не освобождает их от угрозы попасть в зависимость, и им требуется большая сила воли, чтобы не стать заложником систем, которые они сами разрабатывали. Что уж говорить о всех остальных людях, многие из которых даже не задумываются о проблеме и используют телефоны в качестве «няньки».

Напоследок добавлю, что большинство участников этого документально-художественного фильма, по всей видимости, искренне описывали проблему алгоритмов современных соцсетей, их вреда детям и пытались найти выход из ситуации, а раскрытая в рецензии «бочка дёгтя» - результат по большей части профессионального монтажа и информационной повестки, озвученной двумя-тремя центральными действующими лицами. В частности, Тристан Харрис явно целенаправленно свёл всю важность и многоуровневость темы к ложному подходу по борьбе с «фейкньюз». Это к вопросу о том, что хороших людей в любом случае больше, просто пока их деятельность зачастую ловко вписывают в иные направления.

Тем, кто прочитал рецензию, фильм рекомендую к просмотру, потому что важность главной темы очень высока, и мало где можно найти её столь хорошее описание с наглядной визуализацией, а на манипулятивную составляющую сюжета после прочтения текста статьи вы уже вряд ли попадётесь. Первые 60 минут картины (до того, как начинается вредная повестка) можно и детям-подросткам показывать в образовательных целях, чтобы понимали алгоритмы современных соцсетей.

Круэлла

Фильм, 2021Коротко

Новая диснеевская сказка про Круэллу учит эгоизму, бесстыдству, лживости, глупости, алчности, распущенности, агрессивности и безответственности. Из положительных качеств отметил только «волю», так как в этом плане главная героиня действительно оказалась очень настойчива на своём пути к сумасшествию. Также присутствует пропаганда ЛГБТ, аморального поведения, безрассудства, потребительства, культа денег, гедонизма, культа внешности, алкоголя.

Подробно

Фильм «Круэлла»: Если пиарят злодеев - значит, будут сокращать население

Когда кто-то ставит своей задачей развитие и укрепление общества, то он снимает фильмы про героев, достойных подражания, или как минимум людей, которые по ходу развития сюжета меняются в чём-то к лучшему, подавая соответствующий пример зрителю.

Когда кто-то ставит своей целью, например, резкое сокращение населения (концепция «золотого миллиарда» ведь не на пустом месте появилась), то он начинает снимать фильмы про злодеев, показывая все грани их «тонкой души», погружая зрителей в «50 оттенков серого», и подспудно убеждая, что быть злодеем не так уж и плохо, а каждого подонка надо «понять и простить». Если таких антигероев в массовой культуре становится много, и на экране они показаны привлекательно, ярко, соблазнительно, изображены успешными - то часть молодёжи, растущая в окружении подобных кумиров, начинает в своих душевных порывах ориентироваться не на доброе, светлое и чистое, а на темное, низменное и жестокое.

Несложно догадаться, что гораздо проще сокращать общество, в котором большой процент разобщенных эгоистичных негодяев, а людей, ставящих во главу угла честь, совесть и порядочность, мало. Методы утилизации могут быть самые разные – от привычных всем алкоголя и табака и до стравливания эмоционально накаченных толп или продвижения идеологий по типу Чайлдфри, ЛГБТ, Феминизма и других. Последние годы Голливуд и многие другие «фабрики грёз» уверенно работают на реализацию именно этого сценария.

Новая диснеевская сказка «Круэлла» с заявленной возрастной категорией «12+» - как раз наглядный образец воплощения этого тренда.

Знакомство с посылом фильма зрителям будет уместно начать с трека, посвящённного главной героини и звучащего в самом финале фильма. В нём, в принципе, всё описано прямым текстом:

«Круэлла Де Виль, Круэлла Де Виль

Она чистое зло, так что лучше беги

Круэлла Де Виль, Круэлла Де Виль

В глазах твоих стран – она сотрёт тебя в пыль

Кто хочет быть хорошим?

Кто хочет быть ручным?

Все хорошие людишки одинаковы

Просто назовите меня Круэлла Де Виль

Зовите меня сумасшедшей, зовите меня безумной

Но все вы застряли в прошлом

А я иду напролом

Жизнь прожитая в покаянии - пустая трата времени

У дьявола вкус намного лучше

Я пыталась быть милой, я пыталась быть доброй

Но теперь, когда я стала безумной, чувствую себя намного лучше

У врат ада всегда есть очередь

Но я впереди, потому что я шикарно одета

Разорви все в клочья, преврати в лохмотья

Красота - это единственное, что имеет значение

Ткань вашего маленького мирка трещит по швам

Прими тьму и возродись

Страх на вашем лице рождает во мне трепет».

Многие зрители в отзывах и рецензиях к фильму отметили его «слабую моральную составляющую», мол, фильм детей «ничему не учит». Однако это некорректные выводы или, как минимум, неправильно сформулированные. Потому что новая сказка Дисней не учит НИЧЕМУ ХОРОШЕМУ, а вот плохому она учит ярко и увлекательно, и моральная составляющая у неё сильная – просто это мораль не нормальных людей, а тех, кто как поётся в песне, готов «стать безумным», «принять тьму» и «напролом идти в ад».

В общем-то, на этом описание посыла фильма можно было бы и закончить, но картине сделано столько пиара в зарубежных и российских СМИ (ангажированные журналисты за деньги готовы хвалить всё, что угодно), что некоторые моменты стоит раскрыть подробнее.

Главная героиня фильма – это злодейка из знакомых многим с детства сюжетов про «101-го далматинца». В новой истории Диснея зрителя знакомят с маленькой, но строптивой девочкой по имени Эстелла. Из-за того, что она родилась с разноцветными волосами, окружающие люди относятся к ней враждебно: случайные прохожие стремятся оскорбить её мать, одноклассники в школе обижают, директор пытается унизить. Это, кстати, классическая киношная манипуляция – когда надо в кадре оправдать какого-нибудь злодея, то весь окружающий мир показывают в жестоких и серых тонах, чтобы на этом фоне отрицательные поступки персонажа выглядели вроде как оправданными или вынужденными под давлением обстоятельств. Но не ведитесь на такие уловки, ведь обстоятельствами в мире кино управляют его авторы и заказчики, искусственно формируя их таким образом, чтобы донести некий посыл до зрителя.

Девочка растёт без отца, а в какой-то момент на глазах Эстеллы убивают и её мать, после чего она попадает в компанию воришек и начинает участвовать в их промысле. При этом Аладдином или Робин Гудом Эстеллу явно не назовёшь, так как какой-либо благотворительностью она не занимается, а все доходы тратит на реализация своего таланта по пошиву одежды. При этом у зрителя регулярно стараются вызвать жалостливые эмоции, показывая, как героиня общается со своей погибшей мамой или ночами корпит над швейной машинкой, лелея мечту стать модельером.

При этом через весь фильм красной нитью проходит то, что в главной героине есть некое темное эго, которое сперва лишь иногда вырывается наружу (например, в сцене, где Эстелла напилась в магазине моды и в пьяном состоянии дала волю своей буйной фантазии), а к финалу это темное начало окончательно берёт верх, и Эстелла превращается в Круэллу, обретая богатство, славу и верных помощников. Но этот путь из доброго персонажа в злого не показан каким-то ошибочным или ложным, наоборот - авторы фильма сделали всё, чтобы образ Круэллы остался привлекательным и зритель проникся симпатией к героине.

Технология этого процесса тоже вполне классическая. Эстелле приходится бороться со злодейкой, которая гораздо более жестокая, чем она сама (зритель оказывается перед ложным выбором между «черным» и «очень черным»), и на этом пути она как бы вынужденно становится Круэллой, да ещё и обходится относительно мягкими методами – никого не убивая.

Для этого в сюжет фильма введён персонаж Баронесса, возглавляющий модный дом одежды под названием «Либерти», то есть «Свобода». Баронесса показана в высшей степени безпринципной особой, которая готова напролом идти к своей цели. Казалось бы, доброй девочке Эстелле с ней не по пути, но из-за своей мечты стать модельером, она не только устраивается на работу к Баронессе, но и сначала ей активно прислуживает (что выглядит нелепо и унизительно), а потом смотрит на неё как на образец, старается перенять властные манеры и ход мыслей, который ведёт «к успеху».

Но мир моды не терпит двух королев, и поэтому между главными героинями начинается война, в которую вплетается и личный мотив, связанный со смертью матери Эстеллы. Чтобы победить в войне Эстелла решает стать такой же, как и Баронесса - хладнокровной, бессердечной, сумасшедшей, и по ходу фильма эта роль начинает ей нравиться. Один из ключевых монологов главной героини со своей умершей матерью звучит так:

«Ты всегда боялась, что я стану психопаткой – вот откуда все твои «будь скромнее», «будь как все». Ты думала, что твоя любовь сделает меня нормальной. Я пыталась… но я не милая Эстелла, сколько ни старайся, и никогда ей не была. Я Круэлла, и я гениальная, злобная и слегка безумная! Я не как Баронесса, я лучше! Я пойду – мне пора мстить и нести разруху, но я тебя люблю».

Следует отметить, что понятие «быть нормальным» в фильме максимально дискредитируется. Во-первых, через визуальные образы - война Круэллы и Баронессы по большей части ведётся через состязание в том, кто придумает более красивое «платьишко». И при просмотре постоянно звучат восхищённые отзывы о том или ином сумасшедшем наряде. А во-вторых, один из главных положительных героев - трансвестит по имени Арти, помогающий Круэлле, - прямо заявляет: «по мне, нет оскорбления хуже, чем «нормальный», и мне, к счастью, такого не говорят!» Естественно, это фраза вызывает улыбку умиления на лице Круэллы. В общем, после просмотра зритель (фильм в первую очередь ориентирован на девочек-подростков) должен понять, что «быть нормальным – это отстой».

Кстати трансвестит Арти – единственный «мужчина» (если можно его таковым назвать), показанный в фильме с положительной стороны. Он остроумный, самостоятельный, смелый, творческий и так далее. Двух других мужских персонажей, постоянно помогающих Круэлле, изобразили тряпками, идущими на поводу у их сумасшедшей подруги. Она их откровенно унижает и оскорбляет, а они продолжают пресмыкаться, на фоне чего периодически звучит песня группы Stooges «I Wanna Be Your Dog», с такими словами:

«Так устал, я хочу тебя здесь

В моей комнате, я хочу тебя здесь

Теперь мы будем лицом к лицу

И я лягу в своем любимом месте

И теперь я хочу быть твоим псом

Теперь я хочу быть твоим псом

Теперь я хочу быть твоим псом».

Хочется спросить у нашего Министерства культуры, выдающего прокатные удостоверения, каким образом фильмы с такими песнями получают возрастное ограничение «12+»?

Но самое удивительное то, что эта абсолютно откровенная феминистская, ЛГБТ-шная, антиобщесвтенная агитка Диснея по результатам голосования на КиноПоиске набрала больше 7 баллов. Либо наше общество окончательно утратило различение, либо всё же КиноПоиск подкручивает результаты оценок зрителей, что более вероятно.

При голосовании на сайте КиноЦензор в разделе «Вредная пропаганда» отметил наличие в фильме:

- Пропаганды гомосексуализма, ЛГБТ и других извращений

- Пропаганда преступного образа жизни, девиантного и аморального поведения

- Пропаганда презрительного отношения к институту семьи, материнству, воспитанию детей

- Пропаганды потребительства, культа денег, гедонизма и индивидуализма

- Пропаганды культа внешности и вещей для достижения успеха, социального признания

- Пропаганды безрассудства или инфантилизма

А в блоке «Чему учит» проголосовал за «Эгоизм», «Бесстыдство», «Лживость», «Глупость», «Алчность», «Распущенность», «Агрессивность» и «Безответственность». Из положительных качеств отметил только «Волю», так как в этом плане главная героиня действительно оказалась очень настойчива на своём пути к сумасшествию.

Получившуюся в итоге оценку 2,4 баллов считаю вполне соответствующей содержанию произведения.

Турист

Фильм, 2021Коротко

Фильм на примере событий в ЦАР показывает с положительной стороны действия российских военных инструкторов и сотрудников ЧВК. Картина поддерживает миротворческую политику России, как противовес принципу стравливания, реализуемому странами Запада. Герои фильма ведут себя смело, но при этом учитывают общую обстановку и особенности политической ситуации, в которой приходится действовать. Хорошо показана командная работа и роль командиров.

Подробно

«Американцы за демократию борются, а мы – за справедливость» - цитата из фильма «Турист»

Посмотрел новый российский боевик «Турист», описывающий действия российских ЧВК в Центральной Африканской Республике, которая длительное время находилась в состоянии постоянной гражданской войны. Только после заключения договора с Россией в 2017 году и отправки в страну российских инструкторов там постепенно начала налаживаться обстановка.

По сюжету российские специалисты обучают местную армию и сотрудников силовых подразделений. Но накануне президентских выборов и на их фоне иностранные провокаторы организуют очередную попытку госпереворота с целью привести к власти своего ставленника. Благодаря участию наших подразделений действия провокаторов удаётся остановить. Судя по соответствию событий фильма недавней реальной новостной повестке из Центральной Африканской Республики, картину снимали во многом по реальным событиям с целью показать важность деятельности российских ЧВК и условия, в которых им приходится защищать интересы России.

Подробнее узнать об обстановке в ЦАР и роли России можно, например, из этих публикаций:

https://riafan.ru/1370003-kak-rossiya-spasla-centralnoafrikanskuyu-respubliku

https://colonelcassad.livejournal.com/6786841.html

Некоторые, конечно, скажут, что ЧВКшники за пределами страны «отстаивают интересы олигархов» или «ведут захватнические наемнические войны». Но такое мнение возникает от непонимания роли ЧВК в современной внешней и глобальной политике, где далеко не все вопросы можно решать при помощи официальной армии. Так или иначе, если Россия планирует и дальше расширять свои зоны влияния на мировой арене (а не делать этого – значит, принять статус колонии), то инструменты ЧВК ей придётся использовать и главный вопрос - с какими целями и какими методами. Собственно, эту тему фильм во многом и раскрывает, хотя и без сильного погружения в политические нюансы.

В центре сюжета – молодой парень Гриша с позывным «Турист», первый раз приехавший в командировку в ЦАР. На инструктажах ему объясняют задачу российских инструкторов, которая сводится к тому, чтобы обучать и тренировать местных военных и способствовать стабилизации обстановки, но не участвовать в каких-либо конфликтах и боевых действиях, дабы не нарушать международное законодательство. Единственное условие, когда можно применять оружие, – это в ситуациях прямого нападения. По ходу фильма именно эта ситуация и возникает, из-за чего русским бойцам приходится показать африканцам не только в теории, но и на деле - как надо воевать.

По другую сторону событий развивается сюжетная линия с некими белыми иностранцами, которые координируют и оплачивают деятельность группировок местных негров и наёмников из соседних стран для свержения действующей власти. В их мотивах всё сводится к деньгам и примитивному животному поведению: «грабьте, убивайте, насилуйте – всё дозволено!» Но таким образом, конечно, показан уровень местных банд, мотивы иностранных кураторов процесса (борьба за ресурсы и колониальный контроль) в фильме прямо не раскрываются. Вероятно расчёт на то, что думающий, зритель и так поймёт, что к чему.

Столкновения с боевиками показаны достаточно жётско. Реалистичность и правильность действий российских спецов не берусь оценивать, но изображены они простыми и смелыми ребятами. Никакой лишней бравады или супергероизма – просто чёткое выполнение своего долга с пониманием миссии, взаимопомощью и человечным подходом. В боевых действиях нет одного главного героя, который бы решал исход сражений (как это обычно происходит в западном кинематографе) – воюют все и каждый на своём месте. Хорошо показана важность командной работы и большая роль разведки и командиров в координации действий и оказании своевременной поддержки.

Некоторое внимание также уделено политическому подтексту. Местные силы ООН ведут себя как пассивные сторонние наблюдатели, звучат фразы о том, что в прошлые разы они ни разу не остановили аналогичные провокации и потому рассчитывать на них не стоит. Наши же военные инструкторы и ЧВКшники сначала ведут разведку и докладывают обстановку руководству страны, а после прямого запроса о помощи со стороны президента ЦАР начинают активно и грамотно действовать, как срывая планы противника, так и организуя оборону из местных силовых подразделений. При этом местные вояки показаны разные – среди них есть как те, кто готов воевать, так и те, кто при первой возможности спасается бегством.

Фильм снят без пошлости или какого-либо глупого пафоса. В кадре довольно много курят и несколько раз мелькает алкоголь (в основном когда показывают отрицательных персонажей), но сам «Турист» во всех сценах отказывается от предложения выпить или закурить – что явный плюс. Уровень насилия в силу тематики фильма высокий, но заявленная возрастная категория 18+ даёт сразу понять, что кино не детское.

В целом картина формирует достаточно идеализированный образ сотрудника ЧВК, и, вероятно, в реальности всё на порядок сложнее, а люди в такие подразделения попадают разные. Тем не менее, общий посыл на установление справедливости, продвижение миротворческой миссии России и прекращение политики стравливания (которая служит инструментом стран Запада по управления своими колониями), безусловно, правильный и востребованный в современных условиях.

Бюджет фильма, судя по информации в СМИ, совсем не большой (около 150 тыс. долларов), а снят он на достаточно хорошем уровне - видно люди прониклись важностью темы, потому и результат получился вполне достойный. Картина уже опубликована в свободном доступе, посмотреть её можно, например, здесь: https://youtu.be/oaWYy9kpeq8

Монах и бес

Фильм, 2016Коротко

Пример главного героя поощряет борьбу со своими страстями и пороками, трезвость, стойкость в вере (преимущественно в понимании христианской церковной традиции). В то же время чрезмерное самопожертвование и отречённость, некоторая шизофреничность и неадекватность – показаны как чуть ли не закономерные и обязательные атрибуты святости. Религиозная тема в фильме раскрыта неоднозначно. Есть вопросы, над которыми вдумчивый зритель может поразмышлять.

Подробно

«Монах и Бес»: Нелёгок путь «святых», живущих догматами Церкви…

Непросто оценивать посыл и влияние художественных фильмов религиозной тематики. Основная трудность заключается в том, что большинство таких картин сняты в рамках одной из конфессий и транслируют её понимание того, как устроен мир, какой Бог и каким должен быть человек. И конечно, одна из главных задач такого кино – это познакомить массового зрителя с некими положения той или иной религиозной системы и укрепить в вере тех, кто уже следует предлагаемой традиции вероисповедания.

При этом оценка фильма с позиции хорошо/плохо или вредно/полезно неизбежно упирается в необходимость ответа на такие вопросы, как «насколько верно фильм отражает философию конкретной религии?», «актуальны ли поднятые вопросы для современного общества?» и в конечном счёте – «несёт ли сама рекламируемая через фильм религиозная система пользу обществу?» Или может быть «фильм хорошо популяризирует то, что популяризировать бы не следовало?»

Конечно, в паре страниц текста, допустимых для публикации в качестве рецензии к фильму на сайте КиноЦензор, вряд ли возможно подробно раскрыть обозначенные темы, чтобы целостно оценить потенциал влияния рассматриваемого фильма на общество. Тем не менее, иногда и просто правильно поставленные вопросы – уже многое значат. А кроме того, раз уж картина была просмотрена, то полезно проанализировать увиденное и поделиться своим мнением, пусть даже в относительно краткой форме.

Трагикомедия «Монах и Бес» вышла на экраны в 2016 году, и получила противоречивые отзывы как в среде православных сайтов, так и в массовой – преимущественно либеральной - прессе. Хвалили и ругали картину и с той, и с другой стороны. Видно, что фильм вышел неоднозначным. На некоторых моментах и хотелось бы акцентировать внимание в этой рецензии. Далее будут спойлеры.

Итак, главный герой – это монах-отшельник, который сам себя называет «Иваном, Семёновым сыном». На протяжении всего сюжета он борется со вселившемся в него демоном, соблазняющим его стать «правителем мира сего». События развиваются на фоне жизни мужского монастыря начала 19 века, куда и приходит Иван, стараясь избавиться от напасти.

В первой половине фильма поведение главного героя выглядит достаточно шизофренично, так как живущий в Иване бес периодически берёт контроль над его телом, из-за чего монах регулярно совершает неадекватные поступки. Однако к середине картины личность главного героя начинает постепенно раскрываться, и зритель видит достаточно стойкого и внутренне сильного верующего человека, который противостоит всевозможным соблазнам. Вера Ивана преимущественно показана в рамках православной традиции – он старается соблюдать основные ритуалы, делает многое, чтобы попасть в Иерусалим к Гробу Иисуса, беседует с бесом о рае и аде.

Однако для Ивана характерно и то, что выходит за рамки современных представлений о церковной жизни и сильно отличает главного героя от других постояльцев монастыря. Он не прекланяется перед Игуменом или другими знатными особами, смело и с радостью берётся за любое дело, даже самое трудное, по-иному воспринимает жизнь – через призму чувства всепоглощающей любви ко всякому живому существу. Это чувство любви и опора на Бога помогает Ивану не только одолеть беса, но и превратить его в человека.

По сюжету Иван питается простой пищей, полностью отказывается от вина, довольствуется малым в обыденной жизни, не думает о женщинах. Но успевает пообщаться с императором Николаем 1 (царь показан достаточно глуповатым и самодовольным, но искренне радеющим за Россию, страдающую от коррупции), случайным или неслучайным образом заехавшим в тот самый монастырь. Здесь мы видим сцену из классических религиозных сюжетов о том, как святые отшельники образными фразами наставляют монарха жить по правде, чтобы и царство развивалось. Конечно, сцена с царём и ряд других эпизодов фильма не обходятся без разных чудес.

Кстати затронутая тема достаточно интересная – так как большинство современных религиозных систем позиционируют чудеса, сотворяемые святыми или происходящие в церкви, как доказательство истинности того, что описывается в данной религии. Однако чудеса есть и в христианстве, и в исламе, и в иудаизме, а описывают жизнь (историю, мироздание, Бога) они по-разному. Из-за чего человек при взгляде со стороны на эту ситуацию должен сделать вывод, что некорректно обосновывать истинность той или иной веры наличием чудес. Кто-то, конечно, может сказать, что «все пути ведут к Богу», но таким тезисом можно и сатанизм оправдать, потому что этот подход, по сути, означает, что человеку не надо отличать доброе от злого и истинное от ложного, чтобы выбрать правильный путь.

В фильме не обошлось без мелких упрёков в адрес мусульман и иудеев. В частности, показали мусульманина, который с лёгкостью ради денег игнорирует необходимость выполнения намаза и прислуживает бесу. А иудейский Ребе отказывается помочь больному, сославшись на субботу (выходной день).

Помимо темы любви к миру фильм также довольно сильно поощряет традицию самопожертвования. Звучат фразы по типу «радость для нас – страдания, которые сподобил Господь». Сам Иван в одном из ключевых эпизодов берёт на себя вину за чужие преступления. По сюжету это оправдывается неким чувством безграничной любви главного героя к миру, но в действительности сложно себе представить, что мир станет лучше, если праведники будут брать на себя чужие грехи. Каждый человек должен сам осознавать и исправлять свои ошибки и в этом процессе преображать себя – в этом справедливость.

Картина снята в достаточно динамичном и отчасти сатирическом стиле, поэтому её интересно смотреть как верующим людям, так и человеку, пока ещё не задумывающемуся о религиозных вопросах (фильм может к этому сподвигнуть, по умолчанию направив в сторону христианства).

Достаточно интересна заключительная фраза фильма, которую произносит игумен монастыря, в котором жил Иван: «не всё свято, что в книгу вмято». Речь по контексту идёт о Библии и высказывание игумена в рамках событий истории показано как правильное. Между тем, современное христианство базируется на том, что всё, что написано в Библии – абсолютная и необсуждаемая истина. Если же исходить из озвученного тезиса «не всё свято, что в книгу вмято» тогда вытекает вопрос, а что из того, «что вмято» - является правильным/святым, а что из того, «что вмято» - является ложью или заблуждением.

Авторы фильма не дают ответов на этот вопрос, предлагая зрителям самостоятельно подумать над ним.

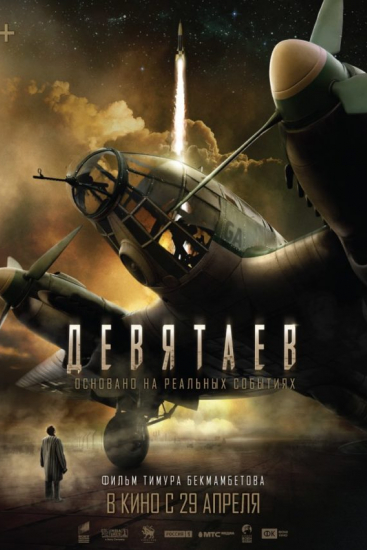

Девятаев

Фильм, 2021Коротко

Фильм получился хорошим с точки зрения того, как показаны поступки героев, их мысли, какие происходят сюжетные повороты. Финальный слоган правильный и сильный – «Ошибки забудутся, а подвиги останутся. Ошибки надо уметь прощать, а подвиги помнить!» Хорошее напутствие, хотя, конечно, не всякую ошибку можно простить. Но не обошлось без «фиги в кармане» от авторов и заказчиков картины. Поэтому бдительность при просмотре никто не отменял!

Подробно

Фильм «Девятаев»: Хорошо снятая история подвига, но с «фигой в кармане»

Современные российские творцы фильмов про войну находятся в трудной ситуации. Наевшись досыта всевозможных «Штафбатов», «Сволочей» и многочисленных историй про «кровавый гулаг», общество всё более критично начинает воспринимать то, что показывают с экрана. Отмазки режиссёров в стиле «я творец – я так вижу», или «ведь было и такое» никого уже не впечатляют – люди обращают внимание на то, какие смыслы и образы доносят до зрителей военные фильмы: как показаны немцы, какие идеи вдохновляют главных героев, как изображён Советский Союз, есть ли искажение исторических событий и т.д.

И на основании такого критического анализа в пух и прах разносят режиссёров, которые продолжают пытаться снимать в России откровенную русофобскую клюкву, очерняющую историю и подвиги наших предков. При этом ситуацию не спасают проплаченные кинокритики из крупных медиа, которые готовы хвалить что угодно, что прикажет их редактор или за что они сами возьмут деньги от пиарщиков. Им не верят, и их мало кто слушает, отдавая предпочтение популярным блогерам Ютуба, по типу того же Пучкова, Баженова или Таганая, которые имеют своё собственное мнение (возможно не всегда правильное, но зато искреннее), а не озвучивают заведомо проплаченную точку зрения.

В результате, заказчикам фильмов и самим творцам приходится учитывать изменившееся состояние общества и постепенно начинать снимать более объективные картины про войну. Ведь не хочется каждый раз краснеть и отдуваться за 3 балла на КиноПоиске или 2 балла на КиноЦензоре (вспоминаем фильм «На Париж») и полные провалы с кассовыми сборами.

Это, конечно, не значит, что творческая «интеллигенция» вдруг изменила свои взгляды и повернулась лицом к народу – нет, просто теперь им приходится как-то изворачиваться и «прятать фигу» в кармане, а не откровенно плевать на советское прошлое. И фильм «Девятаев» как раз такой пример.

Начну с той самой «фиги». В истории Великой Отечественной войны было огромное количество героев, о каждом из которых можно было бы снять фильм, который утрёт нос любому супергеройскому блокбастеру. И при этом будет исторической правдой, а не плодом больного воображения хозяев Голливуда. Но во всём этом множестве историй есть люди, чья судьба в силу разных обстоятельств сложилась непросто и имела определённую конфликтность с советским строем.

Так случилось и с лётчиком-истребителем Михаилом Девятаевым, который, несмотря на свой подвиг и побег из немецкого концлагеря на угнанном самолёте, длительное время после войны имел трудности в жизни из-за статуса бывшего военнопленного. А награду героя Советского Союза получил только в 1957 году.

И как понимает догадливый читатель, именно на примере экранизации такой истории можно, практически не соврав, показать зрителям неприглядную сторону Советского Союза. При этом, правильно расставив акценты, можно сформировать у зрителя впечатление, что эти тяжёлые аспекты истории страны была не вынужденной мерой, принятой под давлением обстоятельств, а частью целенаправленно проводимой антинародной политики. Для этого достаточно просто оставить за кадром роль верховного командования в победе над фашистами и трудные условия, из-за которых были приняты жёсткие меры – в данном случае в отношении сдавшихся в плен.

И вот уже у зрителя после просмотра остаётся осадочек – дескать даже такие настоящие герои, как Михаил Девятаев, были вынуждены у себя на Родине страдать от органов НКВД и постоянных необоснованных проверок.

При этом в контексте фильма внимание на этой теме не акцентируется, а подаётся она лишь штрихами – но зато меткими. В самой первой сцене, разворачивающейся в 1957 году, мы слышим от одного из граждан фразу в стиле «мой сын не прошёл через плен, и поэтому мне не надо постоянно бояться за его жизнь, даже спустя 12 лет после окончания войны». В середине истории главный антагонист убеждает взятых в плен лётчиков перейти на сторону немцев, рассказывая о приказе 270 от 19 августа 1941 года, согласно которому сдавшиеся командиры или политработники считались дезертирами, а их семьи – подлежали аресту (так как эти слова звучат от немецкого агитатора, то естественно всё выставлено как подлость советского руководства). И заканчивается картина упоминанием о том, что главный герой после окончания войны постоянно бывал на допросах, от чего сильно страдал он сам и его семья.

Естественно, многие после просмотра фильма, основанного на реальных событиях, захотят узнать подробности жизни Михаила Девятаева и полезут в Интернет – где уже с «правильными акцентами» подготовлены статьи в Википедии о самом Девятаеве и о приказе №270.

А манипуляция заключается в том, что ни в самом фильме, ни в Википедии не даётся обоснования принятию таких жёстких мер – и при поверхностном изучении складывается впечатление, что приказ был проявлением глупости или бесчеловечной политики советского руководства, а все меры в отношении сдавшихся в плен были неоправданными. Хотя в действительности на войне часто приходится выбирать меньшее из зол, и этот выбор делается под давлением обстоятельств, но ради сохранения страны.

Помимо «фиги в кармане» и отсутствия положительного образа командования, из негативных частностей отмечу также обнимание главного героя с предателем в момент внезапной встречи Девятаева со своим, как он думал, погибшим сослуживцем, перешедшим на сторону врага (вряд ли бы у реального, а не художественного Девятаева, радости от спасения друга в подобной ситуации было бы больше чем горечи от осознания его предательства, а потому такие тёплые объятия выглядят неестественно) – однако этот момент по большей части нивелируется дальнейшим развитием сюжета и непреклонностью главного героя. И ещё один момент – это эпизод с торжественным употреблением пива главными героями. Видимо совсем без алкоголя фильм снять было нельзя.

В остальном картина, на мой взгляд, получилась достаточно хорошей с точки зрения того, как показаны поступки героев, их мысли, какие происходят сюжетные повороты (я не оцениваю техническую составляющую, так как не знаток военной техники, а рассказываю больше о воспитательной стороне показанной истории). Главные герои действуют адекватно обстоятельствам, не поддаются на провокации и убеждения перейти на сторону немцев, используют любую возможность, чтобы сбежать из плена, мужественно преодолевают препятствия, демонстрируют отвагу и смекалку, готовы пожертвовать собой ради товарищей.

Участь настоящих предателей, проявивших слабость и сознательно перешедших на сторону врага, показана незавидной. Немцы также никаких симпатий при просмотре не вызывают, пребывание в концлагере изображено как тяжёлое и жестокое испытание. При этом авторы обошлись без слишком кровавых кадров и какой-либо похабщины или пошлости.

Финальный слоган и ключевая мысль фильма правильные и достаточно сильные – «Ошибки забудутся, а подвиги останутся. Ошибки надо уметь прощать, а подвиги помнить!» Хорошее напутствие, хотя, конечно, не всякую ошибку можно простить.

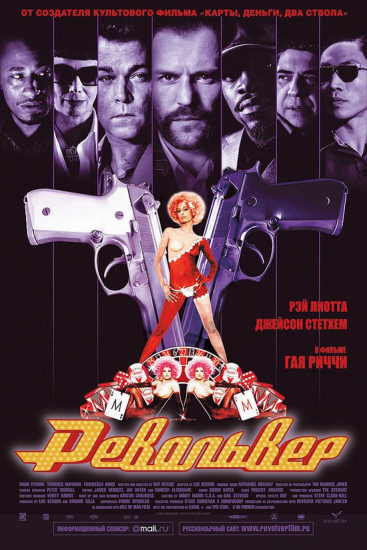

Револьвер

Фильм, 2005Коротко

Фильм в обёртке криминальной драмы рассказывает зрителю ту самую притчу о двух волках – белом и чёрном, которые ведут вечную борьбу внутри каждого из нас. Как мы все знаем, побеждает в ней тот «волк», которого больше кормит сам человек. Однако, несмотря на такой достаточно полезный в воспитательном плане урок назвать картину положительной сложно. Причина в том, что фильм, с одной стороны сделан очень сумбурно, а с другой стороны – очень грязно.

Подробно

Фильм «Револьвер»: Притча о двух волках под соусом криминальной романтики

«Револьвер» - один из самых известных фильмов режиссёра Гая Ричи. Но не многие знают, что продюсером и сценаристом картины выступил Люк Бессон, и, по всей видимости, философская составляющая произведения, о которой пойдёт речь в рецензии, в большей степени принадлежит здесь именно Люку Бессону. А внешняя составляющая – то есть оболочка этой философии – скорее всего, дело рук самого Гая Ричи.

По стилю фильм представляет собой классическую криминальную драму с множеством убийств, глупых понтов, наркотиков, пошлости и чёрного юмора. Однако в отличие от других произведений режиссёра, всё вышеперечисленное здесь служит скорее фоном или обёрткой, в которую завёрнута достаточно глубокая идея на тему противостояния своему эгоистическому началу, которое есть в каждом человеке.

Главный герой Джейк Грин выходит из тюрьмы, где он провёл 7 лет в одиночной камере по ложному обвинению. Все эти 7 лет он изучал технологии «разводок», для чего практиковался в шахматах, математике, психологии и других науках, необходимых тому, кто хочет всегда выигрывать в любом конфликте и легко зарабатывать деньги. Его наставниками были два рецидивиста из соседних камер. Они передали ему формулу успешной манипуляции, суть которой сводится к умению мягко затянуть соперника в опасную игру, скармливая ему «небольшие кусочки», чтобы он утратил бдительность и перестал адекватно оценивать ситуацию.

Выйдя на свободу, Грин начинает применять полученные навыки. Прежде всего, он мстит тем, кто его подставил и убил жену его брата, шантажируя главного героя, когда тот был под следствием. Параллельно Джейк обеспечивает себе безбедную жизнь, разными обманными схемами присваивая криминальные деньги. Он искренне верит, что его главный мотив – это восстановление справедливости и праведная месть обидчикам. Так как его обидчики, главным из которых является хозяин казино Дороти Мак, больше всего любят деньги, то он стремится лишить их всего состояния и унизить.

Но в какой-то момент на горизонте событий появляются двое незнакомцев – Зак и Ави, которые втягивают Грина в свою игру. В этой игре они заставляют его постепенно раздать все «заработанные» после выхода из тюрьмы деньги и стимулируют задуматься о том, кто его истинный враг и каковы истинные мотивы его поведения. Также в сюжете фильма возникает некий персонаж по имени Мистер Голд, которого все боятся, но которого никто и никогда не видел. Он безальтернативно правит криминальным миром, и никто не смеет ему перечить - даже Мак пресмыкается перед Голдом. У Голда есть свой «священнослужитель» — это миссис Уолкер. Её появлению сопутствуют христианские атрибуты (в основном католические), и она вызывает у окружающих благоговейный ужас.

Единственные, кто не боится Голда, те двое незнакомцев – в чьих руках сейчас находится жизнь Грина.

Всё больше увязая в криминальных разборках, Грин начинает понимать мотивы людей – участников всей этой истории. Большинство из них объединяет одна и та же сторона – они все являются рабами своей алчности и горделивости. Деньги служат главным мотивом всех их поступков, а их жизни наполнены страхами.

Заглянув в себя и попытавшись понять природу своих страхов, Грин осознаёт, что и он такой же раб условного «Мистера Голда» (то есть, раб денег). Голд живёт в голове каждого, в том числе и Грина, и стремится подменить собой личность человека, навязав ему свои желания. «Его лучшая разводка заключается в том, что он заставил тебя поверить, что он – это ты» - эта мысль несколько раз повторяется в ключевые моменты фильма.

В какой-то момент Грин осознаёт, что два незнакомца, которые им управляют – являются теми «рецидивистами», с которыми он сидел в тюрьме. В некотором смысле даже складывается впечатление, что они не реальные люди, а часть личности самого Грина (потому что во многих сценах на Зака и Ави персонажи фильма вообще не обращают внимания или не замечают их, как будто их нет), которая борется с Мистером Голдом и помогает ему стать Человеком, а не быть рабом своего эгоистического начала.

Таким образом, фильм в форме криминальной драмы рассказывает зрителю ту самую притчу о двух волках – белом и чёрном, которые ведут вечную борьбу внутри каждого из нас. Как мы все знаем, побеждает в ней тот «волк», которого больше кормит сам человек своими мыслями и поступками. Картина продвигает мысль, что жить без страха можно только отказавшись от своего эго (в контексте фильма под отказом от эго подразумевается отказ от алчности, гордаыни и эгоизма).

В конце фильма мистер Грин побеждает своё эгоистичное начало – своего настоящего и самого главного врага. Он больше не стремится мстить, убивать и обогащаться. Его бывший главный внешний «враг» Дороти Мака наоборот полностью оказывается во власти «Голда» и в конечном счёте сходит с ума и кончает жизнь самоубийством.

Однако, несмотря на такой достаточно полезный в воспитательном плане урок, составляющий ключевую концепцию фильма, назвать картину однозначно положительной сложно. Причина в том, что фильм, с одной стороны сделан очень сумбурно (из-за чего положительную мораль извлечёт лишь какой-то небольшой процент вдумчивого зрителя), а с другой стороны – очень грязно. Грань между добрыми и злыми персонажами в фильме размытая, так как и те и другие большую часть истории действуют примерно одними и теми же методами. Зрителя почти два часа заливают потоками насилия, садизма, пошлости и глупых понтов, а потом показывают, что так жить нельзя и неправильно.

Но проблема в том, что мы почти весь фильм во всех подробностях наблюдали за всей низменной составляющей общества, а момент просветления занимает всего несколько минут, и отпечатывается в сознании зрителя гораздо слабее чем всё то, что было до этого. То есть, в фильме слишком много чернухи и криминальной романтики, и негативный эффект этой фоновой составляющей на большинство обычных зрителей, будет более разрушительным, чем заложенная в картину позитивная мораль.

Можно ли было бы сделать по-другому? Думаю, можно – не смаковать сцены насилия и тем более садизма (как минимум не визуализировать их, снизить их количество), убрать голых похотливых баб (эротичность вполне можно передать без обнажёнки), уменьшить количество гонора у персонажей, сделав их более жизненными. А вот исправление главного героя надо было показать более полно - не только то, что он стал неким "просветлённым, вышедшим из сансары", но и то, как он занялся каким-то полезным делом, изменил свой образ жизни и так далее.

Кроме того и введённая в рамки фильма концепция «мистера Голда», как властелина мира денег, не способствует исправлению ситуации в глобальных масштабах. Конечно, позитивная мораль в стиле «работой над собой», «не будь жадным» - на индивидуальном уровне это хорошо, но ведь и мировую финансовую систему, которая сегодня в руках не мифических, а вполне реальных «мистеров Голдов», надо менять. А картина в этом плане формирует впечатление, что эта самая финансовая система безальтернативно такова, и ты лишь можешь сам не быть рабом этой системы, а как её изменить – об этом ни слова. Мир денег показан как система зла, хотя деньги - это ведь просто инструмент, который в иной системе мог бы работать на иные цели.

Итого, при голосовании на сайте КиноЦензор в ответе на вопрос «Чему учит» из положительных качеств отметил «совестливость», «ответственность» и «волю». Из отрицательных – «лживость», «распущенность» и «агрессивность». Такие важные понятия как «доброта/эгоизм» и «мудрость/глупость» - оставил без выбора, так как, на мой взгляд, по этим направлениям в избытке и того, и другого.

Земля кочевников

Фильм, 2020Коротко

Посыл фильма массовой аудитории звучит примерно так: «Наступают трудные времена, когда денег и прочих благ на всех хватать не будет. Поэтому привыкайте жить бедно и будьте готовы ютиться в маленьких каморках. При этом даже не думайте роптать на то, как устроена мировая система, потому что это не вашего ума дело - это просто стихия, к которой вы должны приспособиться, став её винтиками или отбросами, кочующими туда-сюда и моющими туалеты».

Подробно

О фильме «Земля кочевников» - какую идеологию поощряют через Оскар?

Посмотрел очередного победителя Оскара – в этот раз малоизвестный в России фильм «Земля кочевников». Прекрасно понимаю, что Оскар – это идеологический инструмент и с помощью него поощряют творцов и произведения, которые работают на цели хозяев этого инструмента. Поэтому смотрел фильм не для того, чтобы получить какое-то удовольствие от процесса, а чтобы понять, какие идеи и смыслы сегодня поощряют с уровня главной кинопремии мира.

Английское название фильма «Номадлэнд» отсылает нас к концепции так называемых «номадов», которая с недавних пор получила новое развитие, так как часть элит считает (а скорее - усердно трудится для реализации данного сценария), что огромные толпы людей в будущем будут постоянно кочевать с места на место в поисках работы и лучших условий жизни, и будут по сути легко управляемой расходной рабочей биомассой. Собственно, фильм как раз об этом.

Главная героиня – мужиковатая по внешности и стилю поведения пожилая женщина в возрасте 60-65 лет. Зовут её Ферн. Так как градообразующее предприятие, на котором они с мужем проработали всю свою жизнь, закрылось, и город опустел, то она вынуждена покинуть дом (муж Ферн уже умер, детей у них не было). Однако Ферн не желает обосноваться на каком-то новом месте, а сознательно выбирает жизнь в фургоне. По ходу всего фильма она постоянно колесит от одного места к другому, устраивается на различные низкооплачиваемые и часто физически трудные работы с целью заработка и ностальгирует по своему прошлому.

Авторы навязчиво погружают зрителя во всякие мелкие бытовые вопросы. Множество сцен посвящены туалетной теме (как справлять нужду в фургоне или на дороге), вопросам питания (сплошной фастфуд), вопросам обустройства шкафчиков, полочек и прочих мелочей в своём доме на колёсах. Выглядит это всё крайне неприятно и отталкивающе, длительное и нудное наблюдение за такой жизнью главной героини нагоняет откровенную тоску.

Однако сама Ферн, по всей видимости, вполне довольна своим новым образом жизни, так как отвергает все выпадающие ей возможности вернуться к привычному укладу. При этом философия и выбор Ферн раскрываются слабо – зрителя агитируют по большей части на эмоциональном уровне, показывая красивые виды природы, как Ферн встречает закат в своём фургоне, как она общается с другими такими же жителями на колёсах.

Общую картину дополняет некая община из аналогичных людей, у которых есть свой «гуру», вещающий о том, что такой кочевой образ поведения для современного мира вполне нормален и естественен: «Мы не просто принимаем тиранию доллара, тиранию рынка, но принимаем её с радостью. На ум приходит аналогия с рабочей лошадкой – она согласна каждый день работать на износ, пока её не отправят на пастбище. И это же происходит с многими из нас. Но когда общество избавляется от таких рабочих лошадок и отправляет на пастбище, то мы должны держаться вместе и заботиться друг о друге. Для этого я и основал этот лагерь. По мне, Титаник уже идёт ко дну, экономика меняется, и моя задача предоставить вам спасательные шлюпки и взять на них как можно больше народу», - вещает идеолог номадов 21-го века, который кстати показан вполне милым и душевным дедушкой, а не каким-то сектантом.

Учитывая, что в фильме описываются события в США, то фраза про «Титаник идёт ко дну» весьма показательна. Раньше американские фильмы рисовали совсем другой образ своей державы, а теперь перед зрителями предстаёт образ увядающей страны, в жителях которой совсем нет энергии и тяги в жизни. Голливуд, по сути, через такие фильмы гнобит ту землю, на которой сам же и вырос. Кому-то это может показаться странным, но в действительности всё закономерно. Творческая тусовка кинозвёзд и именитых режиссёров если будет надо переедет на новое место, а с обычными американцами её ничего не связывает. Между ними пропасть – как по уровню заработка, так и по условиям жизни, в которой живут первые и вторые. Это кстати урок и для России. Если мы его не усвоим и не выстроим иную систему, то местные «творцы» со временем поступят аналогичным образом.

Ферн по ходу фильма постепенно принимает озвученную местным гуру философию и учится жить совсем одна, выполнять любую грязную работу и при этом радоваться мелочам: например, во время уборки мусора можно поиграть с подругой чьими-то грязными трусами – это же так весело! Где-то на фоне мелькают корпорации по типу Амазона, где люди работают как бездушные винтики. Но никто не ропщет, ведь всё вроде как добровольно - просто тяжёлая экономическая ситуация. А почему она такая, кто в этом виноват? Кто должен отвечать за беды простых трудяг? Этих вопросов во вселенной фильма не существует.

Посыл фильма массовой аудитории (преимущественно западной, судя по всему, так как у нас картину практически не рекламировали) получается примерно такой: «Наступают трудные времена, когда денег и прочих благ на всех хватать не будет. Поэтому привыкайте жить бедно и будьте готовы ютиться в маленьких каморках. При этом даже не думайте роптать на то, как устроена мировая система, потому что это не вашего ума дело – это просто стихия, к которой вы должны приспособиться, став её винтиками или отбросами, кочующими туда-сюда и моющими туалеты. Но даже будучи отбросами, вы должны радоваться тому, что имеете». В качестве небольшой «пилюли» – предлагаются алкоголь, табак, татуировки, фастфуд и периодические развлекаловки с такими же одиночками. Также рекламируются некоторые методы добровольного ухода из жизни и целая книга на тему вариантов самоубийств.

В целом картина предельно депрессивная и от неё так и веет запахом тлена, безысходности и бесцельностия бытия. В нормальном мире, где искусство бы оценивали за его полезность обществу и людям, такой фильм даже не был бы допущен в первый тур, а здесь его назвали лучшим в мире. И российская либеральная пресса ему сейчас поёт дифирамбы. Потому что искусство сегодня инструмент идеологии, которая ориентирована на деградацию, а не развитие людей.

Майор Гром: Чумной Доктор

Фильм, 2021Коротко

Как и всякая супергеройская история фильм в первую очередь учит тому, что мир спасают герои-одиночки (максимум с парой друзей), при том преимущественно с помощью кулаков и физической силы. Что является явным перекосом в сторону индивидуализма, а не коллективизма, и быстрых и бездумных методов решения проблем. Есть также хороший посыл на тему влияния соцсетей и ответственности за распространяемую информацию.

Подробно

«Майор Гром: Чумной доктор»: Эгоисты не спасут мир

Фильмы про супергероев стали одной из визитных карточек Голливуда и в целом Западного мира. Это вполне закономерно, так как в основе концепции супергероизма лежит транслируемый в массы культ индивидуализма и эгоизма. «Ты все можешь сам, в одиночку», – говорит нам с экрана образ очередного супергероя и добавляет: «а если сам не можешь, то расслабься и наблюдай за настоящими героями». «Любую сложную проблему можно решить с помощью силы», - ещё один посыл, внедряемый через многочисленные сцены увлекательных драк и погонь в сопровождении самых дорогих спецэффектов.

Спустя несколько десятилетий такой «промывки мозгов» в России сформировался достаточно сильный запрос на отечественных «суперов». Многим хочется понаблюдать, как очередной аналог Спайдермена или Бэтмена борется с преступностью на улицах Москвы или спасает Санкт-Петербург от мирового зла. Это же гораздо приятнее – видеть увлекательные приключения, которые происходят, не где-то там далеко в Нью-Йорке, а здесь, на соседней улице, где знаешь каждый кирпич и звучат песни твоей юности.

Есть спрос – будет и предложение. И вот уже по улицам северной столицы России мчится майор полиции Игорь Гром. Он смелый, умный, честный, прекрасно дерётся и в некотором роде бессмертный. Но не так, чтобы его совсем нельзя было убить, просто суперИгорь может очень быстро просчитывать множество вариантов будущего и выбирать из них тот, который позволит одолеть преступника. Как и положено настоящему уникуму, он не считает нужным носить форму и плевать хотел на правила и инструкции, которым следуют, судя по всему, только полицейские-лузеры. «Ведь у преступников нет устава, а значит, и тем, кто их ловит, все эти порядки и правила тоже ни к чему», - примерно такова философия нашего героя. Кстати та же самая философия у героев ТНТ-шных сериалов по типу «Полицейский с Рублёки» или следователя из фильма Константина Эрнста и Первого канала «Метод».

Представляете себе работу полицейского отдела, состоящего из таких уникомов с завышенным чувством собственной важности и нежеланием соблюдать правила? Но ведь именно такой образ лучшего сотрудника правоохранительной системы сегодня предлагает зрителю массовый кинематограф. Конечно, реальная жизнь часто ставит задачи, выходящие за рамки инструкций, но это всё же не повод относиться к ним пренебрежительно.

«Но какое отношение фантастический фильм может иметь к реальности? Посмотрел, развлёкся и забыл», - так думает типичный зритель, а какие там модели поведения, ценности и взгляды отложились в подсознании за 2 часа киносеанса, для него значения не имеет. Главное, что наши опять победили, злодей был пойман, и город может снова спать спокойно, пока на улицах дежурит майор Гром - смелый, ловкий, удачливый, непобедимый.

Вот только где-то, за всем этим блеском зашкаливающих понтов и крутости, теряется простая истина, что большие задачи никогда не решаются одним человеком. Мегапроекты – это всегда объединённая воля и творческий порыв множества людей. Не тех, кто умеет хорошо махать кулаками (хотя и это бывает не лишним), а тех, кто умеет слаженно работать в коллективе.