Дмитрий Раевский

Последний визит: 1 час назад

ID: #68

Уровень 1: Новичок

Россия, Феодосия

Уникальные просмотры профиля: 350

Зарегистрирован: 22 мар. 2019 г.

Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков

Фильм, 2018Коротко

Основная сюжетная линия – это история о том, как девушка выбрала свою вторую половину, опираясь на духовную близость с человеком, а не на уровень его доходов и высокий статус в обществе (хотя такой вариант тоже был). Есть также сильный посыл на тему увлекательности чтения и обсуждения книг, а также пример подвига ради спасения ближнего. Но много чего побочного и вредного вплелось в основной сюжет: пропаганда алкоголя и сигарет, феминизма, ЛГБТ.

Подробно

Зритель наблюдает за жизнью молодой и очень успешной писательницы Джулиет, которая старается найти вдохновение для новой книги. Действие происходит в послевоенном Лондоне в 1946 году, героиня регулярно посещает роскошные балы и вечера (так как сама принадлежит к элитному обществу), но тяготится атмосферой гламура, считая её неуместной на фоне недавних военных действий, в ходе которых она потеряла своих родителей.

События заносят Джулиет на маленький нормандский остров Гернси, в годы войны оккупированный немцами, и там она постепенно узнаёт особенности жизни местных жителей. Во время оккупации на острове был создан читальный клуб «Любителей книг и пирогов из картофельных очистков», который стал точкой сбора и общения.

Фильм британский, поэтому закономерно, что военно-историческая часть, которой уделяется достаточно много времени, показана в ракурсе английской повестки. Через некоторые эмоциональные сцены раскрывается борьба англичан с немцами, а также тяготы тех жителей, которые оказались на занятых фашистами территориях. В то же время сам послевоенный Лондон сверкает помпезными приёмами, красивыми платьями и дорогими украшениями, демонстрируя свой элитный статус.

Во флешбэках про войну, роль СССР, конечно, не упоминается, а вот знакомая российскому зрителю по отечественным киноподелкам история про «полюбила хорошего немца» присутствует. Так сказать, чтобы фашистов можно было «понять и простить», или как минимум внести в повествование оттенки серого.

Хотя в сюжете есть достаточно хороший посыл на тему «принцесса полюбила простолюдина» и осталась жить с ним, но в повествование вплетено много чего откровенно вредного.

Во-первых, тема алкоголя присутствует с самых первых кадров и на протяжении всего фильма. Употребляют абсолютно все и регулярно, в том числе красавица и творческая личность Джулия. Эпизодов 15-20 с бокалами и обсуждениями различных вариантов выпивки точно наберётся: джин, виски, пиво и так далее. Герои пьют «культурно», весело и привлекательно, хвалят сами напитки. Мужские персонажи вдобавок регулярно курят.

Очевидно, что такое обилие алко-табачного программирования не могло появиться случайно (слишком много эпизодов), поэтому здесь явный заказ от авторов или продюсеров картины.

Аналогичная история и с ЛГБТ-повесткой. Вставлена она абсолютно нелепо, просто в один из моментов сообщают, что лучший друг Джулиет, помогающий ей с выпуском книг и ведением дел, предпочитает мальчиков, а не девочек. Дальше зритель вынужден наблюдать за этим «утончённым британским интеллектуалом и джентльменом» уже другими глазами.

И третья явно присутствующая повестка – феминистическая. Главная героиня частенько рассуждает о правах мужчин и женщин, ведёт себя далеко не скромно (местами распущено), порой напористо, хотя и женственность в ней тоже, конечно, присутствует. Так или иначе предложение своему избраннику делает она сама, явно на пару мгновений опередив его в этом деле.

Эти моменты сильно портят общее впечатление, так как хорошего в картине тоже достаточно много. Есть пример интеллектуального времяпрепровождения в книжном клубе, интересно показаны творческие искания писателя, умение держать слово и чутко относиться к чувствам окружающих. Поэтому фильм в целом сделан достаточно душевно. Но с учётом всего вышеперечисленного рекомендовать к просмотру его не могу.

Отроки во Вселенной

Фильм, 1974Коротко

Фильм поднимает проблему последствий роботизации общества, которая может привести людей к утрате человеческих качеств. Через пример главных героев картина поощряет тягу к знаниям и исследованиям, учит быть стойким, действовать обдуманно, беречь друзей и заботиться об общем деле. Есть и сентиментальные моменты – тема чувств, ответственности, совести раскрыта не только через проблему роботизации, но и через особенности жизни коллектива.

Подробно

Посмотрел с детьми вторую часть советского фантастического фильма «Москва Кассиопея», которая называется «Отроки во вселенной». Давно не получал такого удовольствия от просмотра кино – настолько много важных смыслов раскрыто в картине. Особо понравилось, как неспешно, адекватно и при этом увлекательно выстроено повествование.

Главные герои истории – ребята 14-15 лет. Их выбрали для важной миссии - отправиться на космическом корабле со спасательной экспедицией к далёкой планете Альфа, откуда на Землю поступил сигнал бедствия. Планета оказалась захвачена роботами, которые в своём стремлении всех «осчастливить» лишили местных жителей чувств, эмоций, совести и всего того, что, по их мнению, может вызывать душевные и творческие муки.

Главным героям фильма, а вместе с ними и зрителям, предстоит осознать, что невозможно кого-то сделать счастливым – ведь каждый человек должен добиваться счастья своим трудом!

Даже из одного описания сюжета, становится понятно, какие глубокие вопросы волновали авторов картины «Москва-Кассиопея», которой скоро исполнится 50 лет. А ведь проблема последствий роботизации общества тогда ещё казалась весьма призрачной и фантастической, но как актуальна эта тема смотрится в наши дни.

Сегодня таких фильмов очень не хватает - мы, к сожалению, чаще видим истории не о торжестве человечности, а о неизбежном порабощении людей техносферой. Вместо светлого будущего с экранов нам предлагают трансгуманистические идеи по якобы неизбежному слиянию человека с компьютером и утрате им своей воли и самостоятельности. Видимо в эту сторону настойчиво программируют общество через массовую культуру. Хотя, как показывает фильм «Отроки во вселенной» - будущее может быть и совсем другим.

Особо впечатляет в картине то, как ведут себя подростки, на чьи плечи легла эта великая миссия. По сути, они ещё дети, но мыслят и поступают по-взрослому: думают, переживают, развиваются, принимают непростые решения и самое главное - действуют как коллектив, а не сборище индивидов. Никакого позёрства или глупой бравады, но много искренности и непростых жизненных ситуаций, из которых надо всем вместе найти выход.

Фильм поощряет тягу к знаниям и исследованиям, учит быть стойким, действовать обдуманно, беречь друзей и заботиться об общем деле. При этом в картине есть и сентиментальные моменты – тема чувств, ответственности, совести раскрыта не только через проблему роботизации, но и через особенности жизни коллектива, в котором у каждого свои таланты и непростые характеры. Показана важность связи с Родиной, с Землёй, с близкими.

Из негативных моментов – могу отметить только наличие сцен с алкоголем в начале истории и немного смазанную концовку, которая могла бы быть более подробной.

В остальном фильм рекомендую к просмотру – особенно с детьми!

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо

Фильм, 1972Коротко

Фильм учит быть стойким и выносливым; проявлять смекалку, находчивость и преодолевать разные трудности. Показана ценность общения с другими людьми, коллективной жизни и важность сохранения человеческого достоинства в любых условиях.

Подробно

Старший ребёнок заинтересовался настольной игрой про необитаемый остров и Робинзона Крузо, и по этому поводу решили устроить семейный просмотр одноимённого фильма. Поиск по сайту КиноЦензор выдал несколько экранизаций романа Даниэля Дефо, самая высокая оценка была у картины 1972-го года «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» - её и выбрали для просмотра и не прогадали.

Фильм немногословен, повествование размеренное, звучат интересные и глубокие по смыслам монологи главного героя: его рассуждения о жизни, о судьбе, о преодолениях, о счастье. Много времени уделяется тому, как Робинзон обустраивает свой быт: строит жилище, обеспечивает себе пропитание, исследует остров. Есть место и приключениям, связанным с прибытием на остров племени людоедов, спасением Пятницы, борьбой с пиратами и захватом корабля.

Красной нитью через сюжет проходит жажда жизни и общения с другими людьми, а также стремление сохранить разум и человеческое достоинство даже в условиях многолетнего пребывания на безлюдном острове. Показано, как Робинзон преодолевает моменты отчаяния и находит маленькие радости, благодаря которым может чувствовать себя счастливым. Главный герой окружает себя разными животными, которые в некоторой степени компенсируют ему нехватку общения.

Во второй половине фильма интересны сцены, в которых Робинзон обучает Пятницу говорить и практически сразу старается перейти к обсуждению чего-то значимого и жизнеутверждающего. Главный герой радуется, что его друг оказался хорошим человеком, искренним и добрым. В один момент их разговор даже заходит о Боге – звучат слова о том, что Творец не может поощрять людоедство и насилие людей по отношению друг к другу.

Сам Робинзон воспринимает Пятницу не как дикаря, а как равного себе, проявляет готовность вернуть Пятницу домой, даже если ему придётся снова остаться совсем одному. Адекватно показан захват корабля пиратов - без типичных для современных фильмов понтов и бравады, а по-деловому, профессионально, с опорой на коллектив и понимание психологии и слабых сторон противника.

В целом герои фильма ведут себя очень достойно и по-мужски, стойко преодолевая испытания, выпадающие на их долю.

Всё везде и сразу

Фильм, 2022Коротко

Фильм заряжен феминистической повесткой, пропагандирует различные извращения, пиарит теорию мультивселенных и продвигает концепцию избранности. Стиль подачи информации и тематика произведения перегружены символизмом и клиповостью, что способствует формированию у зрителя хаотичного магического восприятия мира. В качестве «сладкой пилюли» используется семейная драма и идея безусловного принятия близких, обеспечивающая позитивный эмоциональный фон.

Подробно

Спустя всего неделю после выхода американской фантастической комедии «Всё везде и сразу» в широкий прокат, фильм уже набрал более 8 баллов на сайте КиноПоиск и попал в ТОП-250 лучших произведений. Это значит либо то, что картина, как говорится, «зашла» массовой аудитории, и поэтому её смысловая начинка значительно повлияет на общество, либо то, что кино искусственно продвигается на КиноПоиске в рамках коммерческого или политического заказа. Так или иначе полезно оценить, что хозяева Голливуда сегодня вкладывают в головы масс.

По сюжету фильма эмигрировавшая в США китаянка Эвелин управляет небольшой прачечной. На ней лежит основной груз ответственности и за бизнес, и за дела в семье – по сути, она выполняет мужские функции и выглядит и ведёт себя соответствующе. Её слабовольный, но добродушный супруг Веймонд подумывает о разводе как способе «оживить чувства», а дочь лесбиянка Элеонор пытается познакомить свою возлюбленную с их полусумасшедшим дедушкой.

Таким образом уже только в одном описании главных действующих лиц сквозит типичный голливудский заказ на:

- продвижение феминизма

- пропаганду извращений

- смену социальных ролей мужчин и женщин

- разрушение института семьи

Далее по ходу развития сюжета большинство этих повесток закрепляются (то есть показываются как что-то нейтральное, естественное или даже положительное), разве что есть достаточно сильный посыл на принятие своих близких такими как они есть и сохранение хороших отношений в семье. То есть главная героиня должна принять и дочь-лесбиянку, и мужа-размазню, и тем самым укрепить семейные узы.

Но оставим в стороне личностную драму, главная задача которой в сюжете произведения сводится к тому, чтобы обеспечить у зрителей необходимый положительный эмоциональный фон, и обратим внимание на другие важные моменты.

Основные действия в фильме начинают разворачиваться в тот момент, когда Эвелин узнаёт, что она может перемещаться в другие версии самой себя в параллельных вселенных и перенимать навыки своих альтер-эго. На этом построены сцены драк и погонь, когда герои «подселяют» к себе нужные сущности и неожиданно становятся великими каратистами, акробатами, бегунами и так далее.

Следует отметить, что теория мультивселенных очень настойчиво внедряется в общество последние несколько лет. Сегодня под это дело заряжена всё продукция Marvel (а это одни из самых дорогих фильмов в мире), но и другие студии регулярно придумают и обыгрывают сюжеты с перемещениями между вселенными. Очевидно, что массовый зритель должен постепенно привыкнуть к этой идее, чтобы она воспринималась им как что-то знакомое и вполне естественное.

Насколько знаю, продвижение спорной теория мультивселенных одновременно идёт и в научном мире. Так как я не погружен в эту сферу, то мне сложно давать личные оценки тому, насколько эффективно там идёт данный процесс. Тем не менее, сошлюсь на книгу российского учёного Сергея Сухоноса «Пропорциональная вселенная», которую довелось недавно прочитать. По его мнению, концепцией мультивселенных в науке пытаются закрыть многочисленные нестыковки общепринятой сегодня «теории Большого Взрыва» (кстати и одноимённый американский ситком в том числе работал на эту цель).

Приведу здесь пару абзацев из книги С.Сухоноса:

«Если придерживаться общепринятой концепции Большого Взрыва, то все физические объекты — осколки этого взрыва, «куча» вещества и материи. Наличие же во Вселенной разнообразия типов форм и структур воспринимается в такой модели как некоторое отклонение от «нормального беспорядка» после взрыва. Но поскольку биологическое разнообразие существует стабильно более 3 миллиардов лет и неуклонно растет, то считать такую тенденцию случайностью просто невозможно. Как и невозможно понять, почему в результате вселенского взрыва возникли такие сложные формы вещества.

…А чтобы сделать эту версию более достоверной, выдвигают гипотезу о множественности вселенных. Предполагают при этом, что их очень много, но лишь в одной из них (именно в нашей) в результате случайности возникла жизнь. Авторы подобных концепций считают, что тем самым они решают проблему возникновения жизни. Например, биологи подсчитывают вероятность случайного возникновения протеина, и она оказывается невероятно малой — 10 в 80-й степени! Нет проблем, заявляют сторонники гипотезы множественных вселенных, следовательно, вселенных столько же. Зарождение жизни в известной нам ее форме вообще невероятное событие? Ну, и здесь нет проблем, успокаивают научный мир авторы множественных вселенных — возьмем бесконечное количество вселенных, и вероятность будет равна единице. Очевидно, что такие «решения», так сказать, лишь заметают проблему под ковер и ничего не объясняют. Объяснение с привлечением случайности только показывает, что закономерность ускользнула от понимания, и не более того».

Надо понимать, что наука – один из мощнейших инструментов воздействия на общество, и от того, какие взгляды будут доминировать в научном мире - насколько они адекватны и соответствуют действительности, зависит дальнейшее развитие человечества. Сейчас «концепция мультивселенных» рассматривается лишь как одна из потенциальных, но с учётом системной поддержки со стороны Голливуда – она вполне может стать официально признанной, также как когда-то и «теория Большого Взрыва».

Но вернёмся в плоскость этических идей, транслируемых фильмом «Всё везде и сразу».

Как это принято в Голливуде, где доминирует индивидуальное, а не коллективистское начало, главная героиня по сюжету оказывается «избранной» - только она может спасти все вселенные и никто другой. При этом, для спасения мира ей предстоит обзавестись третьим глазом, отказаться от насилия, стать просветлённой, а заодно и предельно толерантной, – научиться принимать всё как есть, не осуждая и не различая, что хорошо и что плохо, что есть добро, а что зло.

Показательно как авторы картины системно работают на хаотизацию сознания зрителей. С одной стороны, весь сюжет построен в клиповом формате с постоянным мельканием различных событий, символов и отсылок к прошлому – что ведёт к откровенной перегрузке сознания и, как следствие, к некритическому восприятию происходящего на экране. С другой стороны – события фильма дискредитируют любое здравомыслие и логику, а на смену им предлагается откровенный идиотизм, магическое сознание и импульсивные поступки. Глупое поведение поощряется и оправдывается в рамках выстроенной под эти цели канвы сюжета.

Делается это следующим образом. Главным героям, для того, чтобы спасаться от драк и погонь, необходимо перемещаться между вселенными, иначе они погибнут. Но обязательным условием подобных перемещений заявляется совершение максимально неадекватного поступка (якобы только так можно сломать «логику текущей вселенной для гиперпрыжка»). Иногда доходит до откровенного сумасшествия – например, персонажам надо нанести себе множество травм, изрезав бумагой руки, или надо самому себя изнасиловать каким-нибудь подручным предметом. При этом герои озвучивают фразы по типу: «чем меньше смысла – тем лучше» или «ты способна на всё, так как плоха во всём».

Я целенаправленно перечисляю подобные неприятные подробности, так как в большинстве крупных российских СМИ опубликованы нейтральные или положительные рецензии на этот фильм – по сути, он рекомендуется широкой аудитории к просмотру. Естественно ангажированные журналисты подобных изданий красивыми словами расписывают увлекательный сюжет и трогательную семейную драму, но замалчивают то, какие разрушительные смыслы подобные картины внедряют в сознание зрителей.

Надо понимать, что современный, по своей сути аморальный и расчеловечивающий, массовый кинематограф работает под прикрытием словоблудия центральной прессы, обеспечивающей пиар и рекламу тому, что с точки зрения последствий влияния на общество следовало бы заклеймить и максимально дискредитировать.

В унисон с крупными СМИ работают и институты премий. Например, тот же Оскар несколько лет подряд вручали фильмам с главными героями-извращенцами. И в данной картине тема всевозможных извращений в фильме не ограничена только дочкой-лесбиянкой, но и дополнена всевозможными эпизодами садомазо, боями с резиновыми фаллосами, анальными приключениями и так далее. Все подобные сцены ничего кроме абсурда и грязи в сюжет не добавляют, поэтому их внедрение в сюжет фильма можно объяснить только явным идейно-смысловым заказом тех, кто оплачивают производство и продвижение подобных картин.

И раз уж эти люди с точки зрения нравственного развития человека очевидно работают на деградацию общества, то стоит предположить, что и продвигаемая ими концепция мультивселенных, вероятно, тоже не является благом для человечества. Но конечно, хотелось бы, чтобы на эту тему высказались учёные из этой сферы деятельности.

PS Я смотрел этот фильм в так называемой «экранке» - то есть версии, записанной из кинотеатра и распространяемой в Интернете (защитники авторских прав пусть идут лесом). И по ходу просмотра на записи во многих местах была слышна реакция зала – например, шутки про извращения вызывали смущённый смех, где-то были возгласы удивления, а в финале звучали аплодисменты. То есть люди благодарили авторов за то, чем их «накормили».

Этот факт отражает то, что общество в большинстве своём пока не воспринимает кинематограф как средство управления, видя в нём преимущественно внешнюю развлекательную составляющую. И именно поэтому современные фильмы используются для манипулирования массами, путём загрузки в их психику разных смыслов и идей, которые заседают в головах, не будучи оценёнными и проанализироваными.

Хижина

Фильм, 2017Коротко

Фильм носит ярко выраженный религиозный характер и в художественной форме знакомит зрителя с основными постулатами христианства. Картина агитирует верить в Бога и жить по-божески, но в том понимании, как это трактуется в Библии.

Подробно

Фильм «Хижина»: Если это в Библии, значит, это правда?

При выборе фильма «Хижина» для просмотра ориентировался на его высокую оценку на сайте КиноЦензор. Из официального описания складывается впечатление, что картина представляет собой драму, триллер или приключения. На практике же это оказалось философское религиозное кино, через художественные образы знакомящее зрителя с некоторыми базовыми постулатами христианства – в частности концепцией о триедином Боге, идеей всепрощения, тезисами по типу «Не суди и не судим будешь» и «Бог только помогает и никого не наказывает».

Я не глубокий знаток Библии и христианства, поэтому дальнейшие мысли – это размышления человека, считающего себя верующим, но далёкого от какой-либо религиозной традиции.

Начну с того, что понравилось. Фильм через достаточно трагичную историю главного героя призывает зрителей быть добрыми, честными, чуткими к своим близким. Картина учит прощать и не копить внутри себя злобу. Прощать – не в смысле попустительствовать чему-то нехорошему, а в смысле уметь отпустить то, что уже произошло, ради будущего.

Звучит много правильных, на мой взгляд, рассуждений о том, что Бог добрый, никого не наказывает. Что несчастья, случающиеся с людьми, - это следствия их ошибок или неправедных поступков. Говорится о том, что Богу не нужны рабы, а нужны друзья, чтобы жить вместе с ними в радости. Картина в целом оставляет тёплые ощущения от просмотра.

В то же время некоторые моменты вызвали отторжение. Например, авторы настойчиво убеждают зрителей, что не надо судить и оценивать окружающих людей или события – мол, всё надо принимать как есть, полагаясь на Бога. На мой взгляд, это очень вредный посыл, так как он, по сути, призывает отказаться от различения добра и зла. Одна из задач каждого человека – отличать хорошее от плохого, и направлять свою энергию на созидание, а не на разрушение. Но для этого необходимо постоянно оценивать происходящее вокруг, анализировать, прогнозировать будущее, корректировать свою линию поведения и так далее. Призыв же «не суди/не оценивай» - это явно в сторону толерантного принятия всего и вся.

Другой неприятный момент – это история про смерть праведника. Основной сюжет фильма строится на убийстве маленькой дочери главного героя. Это происходит не в самом начале фильма, а чуть позже. Зрителя даже в некотором смысле подготавливают к этому событию – сцена в которой отец рассказывает девочке легенду про индийскую принцессу, пожертвовавшую собой ради племени. Согласно истории данная жертва подана как совершённая по воле «Великого Духа» (в контексте фильма это одно из имён Бога).

Чуть позже, обсуждая с отцом библейские события распятия Христа девочка задаёт вопрос: «Почему Великий дух такой злой? Он ведь заставил принцессу прыгнуть со скалы, а Иисуса умереть на кресте?» На что у отца не находится ответа. Дальнейшие события фильма с гибелью этой самой девочки в очередной раз продвигают тезис о том, что Бог если не способствует, то как минимум попустительствует смерти праведников. А главным итогом путешествия главного героя в Хижину становится принятие им данного явления в качестве вынужденной нормы.

При этом программа этого финала тоже обозначена ещё в начале фильма, когда на вопрос другой своей дочери: «А смерть Иисуса – это не легенда?», главный герой отвечает: «Если это в Библии, значит, это правда!»

Между тем, в другой священной книги - в Коране, говорится о том, что Бог не дал распять Христа на кресте, что он упреждающе спас его, а сцена казни – лишь привиделась тем, кто за ней наблюдал. И в эту истину, противоречащую тому, что сказано в Библии, тоже верят сотни миллионов людей, также, наверное, будучи уверенными, что «если это в Коране, значит, это правда!». И кто из них прав – миллионы христиан или миллионы мусульман? Тысячи священников или тысячи мулл?

А может быть правы те, кто считает, что людям следует всё же думать головой, чувствовать сердцем, сравнивать, оценивать и делать выводы, а не просто бездумно следовать за написанными догматами, следуя принципу «не суди»?

Это касается и всех других моментов – про триединого Бога (его, кстати, в фильме изобразили в виде негритянки, китаянки и еврея, уточнив правда, что это просто их текущие образы и не надо к ним привязываться), про «подставлять вторую щёку», про якобы один единственный богоизбранный народ и так далее?

В любом случае, о просмотре фильма не пожалел. Сегодня всё чаще попадаются картины, в которых нет вообще ничего кроме примитивных главных героев и красивой картинки со спецэффектами. Здесь же затрагивается очень много смыслов, над которыми можно подумать и поразмышлять. Да и в целом вспоминать об основах жизни надо почаще.

Закончу рецензию одним анекдотом, который недавно попался в сети:

- Бабушка, а конец света будет?

- Нет, внучок.

- Почему?

- Потому что будет конец тьмы!

Раз, два - горе не беда!

Фильм, 1988Коротко

Фильм учит быть скромным, порядочным, ответственным. Дорожить своим именем и быть готовым встать на защиту Родины. Есть достаточно сильный посыл на тему того, что счастье не в деньгах, а ценить надо верных друзей и искренние отношения.

Подробно

Устроили с детьми совместный просмотр советской сказки «Раз, два - горе не беда!».

По сюжету солдат Иван возвращается с войны, победив страшного Дракона. Царь и народ встречают его как героя. Монарх предлагает Ивану титул фельдмаршала и сватает свою дочку в жёны. Иван отказывается от настойчивого предложения и, поссорившись с царём, уезжает в своё родное село, где его ждёт невеста Маруся. На смену Ивану царь нанимает на службу «специального богатыря» по имени Фома.

К сожалению, свадьбе Ивана с Марусей не суждено состояться, так как начинается война с заморским королём Жан-Жаном, который идёт на Русь со своим войском. Основную ударную силу иноземцев составляет огромный робот «Карбарас», вооружённый множеством пушек. Остановить Карбараса вызывается хвастливый специальный богатырь Фома. Но и Иван решает не сидеть сложа руки, а отправиться на помощь своим друзьям – учёному Даниле и царевне Марии-Луизе.

Дальше сюжет раскрывать не стану, но поделюсь теми смыслами, которые транслирует киносказка детям.

Во-первых, показана наглядная разница в том, как ведёт себя настоящий солдат Иван и богатырь-хвастун Фома. Первый – скромный, верный, щедрый и мудрый. Сражается и побеждает Иван в основном благодаря своей смелости, ловкости и смекалке. На рожон не лезет, ведёт себя в бою осторожно и грамотно. Второй – очень сильный (прообраз западных супергероев), тщеславный, иногда наглый и даже подлый. Фома ценит деньги, гордится своей должностью и жаждет славы. Жизнь покажет ему, что не только в личной жизни, но даже на поле боя далеко не всё решается силой.

Во-вторых, в фильме есть несколько положительных образов женских персонажей. Маруся и Мария-Луиза настойчиво отказывают всем заезжим богатым женихам и ждут своих избранников. Они поют душевные песни, водят хороводы – в общем всё как в классической советский продукции для детей.

В-третьих, в картине корректно и интересно для детей показаны боевые действия. Есть огромный страшный робот (размером с дом), который со всех сторон увешан пушками. Довольно много взрывов, битв, хитрых отвлекающих манёвров и геройских поступков – в общем всё то, что любят мальчишки в возрасте 6-12 лет. При этом вся война показана хоть и достаточно страшно, но практически без насилия, никто не гибнет, а раненых обязательно спасают. Взрываются в основном строения, различные метательные оружия и боевые укрепления.

В-четвёртых, в сказке доносится мысль о важности технического прогресса и необходимости следовать ему для защиты своего государства. Есть и достаточно важный посыл на тему того, что если по мере развития технологий страны продолжат воевать друг с другом, то это вполне может привести к гибели всего мира.

При этом фильм в целом сделан в весёлом музыкальном стиле, звучит много песен и танцев, один из главных положительных героев – это придворный шут, который через смех и юмор старается помогать своим друзьям и даже позволяет себе подтрунивать над царями и их свитой.

Отличное поучительное кино для детей, ещё неиспорченных Голливудом.

Смерть на Ниле

Фильм, 2021Коротко

Эркюль Пуаро из сдержанного и тактичного сыщика превратился в заносчивого, хамоватого и наглого детектива. Второстепенные персонажи ведут себя похотливо и развязно, что соответствует скорее образу публичного дома, а не аристократии. Большинство героев восхищаются роскошью, гламуром и большими деньгами. Фильм также продвигает расовую, феминистическую и в небольшой степени классовую повестку. Присутствует пропаганда извращений и алкоголя.

Подробно

«Смерть на Ниле»: Трансформация Эркюля Пуаро под влиянием идеологической повестки

«Смерть на Ниле» - один из самых известных романов Агаты Кристи с участием знаменитого детектива Эркюля Пуаро. Российскому зрителю истории про Пуаро знакомы в основном по одноимённому британскому сериалу с актёром Дэвидом Суше в главной роли. Именно этот сериал регулярно транслировали по телевидению, начиная с 90-х годов прошлого века. Великий сыщик запомнился зрителям не только своими усами и острым умом, но и тактичностью, скромностью и вежливостью.

Новый американский фильм «Смерть на Ниле» предлагает аудитории образ иного детектива. Голливудский Пуаро всё также прозорлив и умело замечает детали, но от былой тактичности и галантности не осталось и следа. Сыщик нескромен, надменен, груб в общении с окружающими (даже с женщинами) и питает слабость к сладким десертам. У него есть трогательная предыстория подвига во времена Первой мировой войны и потери своей любимой от разрыва немецкого снаряда, которая сподвигла его переквалифицироваться из простого фермера в богатого интеллектуала.

Изменились и образы остальных действующих лиц. Нас всё также погружают в аристократическое общество, утопающее в богатстве и роскоши, но главные герои ведут себя развязно и похабно. Женщины открыто домогаются мужчин, говорят о сексе, спят друг с другом и защищают свои права. В некоторых сценах складывается впечатление, что Пуаро расследует преступление в публичном доме - настолько зашкаливает тематика 18+ в общении и поведении окружающих.

В общем-то показанные нравы и повадки героев явно не соответствуют заявленному историческому периоду, а соответствуют текущей идеологической и ценностной повестке, продвигаемой Голливудом. Очередное подтверждение того факта, что кино – это не столько инструмент отражения реальности, сколько средство манипулирования массами.

На переднем плане в новом фильме – проблемы негров, феминизма и больших денег. Любопытно, что одна из героинь искренне симпатизирует борьбе рабочего класса с буржуазией и вроде как даже пожертвовала всё своё состояние на будущую мировую революцию – по всей видимости, марксистская повестка сегодня тоже актуальна.

Некоторые персонажи озвучивают длинные речи на тему того, что счастье в семье и любовь гарантированно заканчиваются с появлением детей, и потому семью лучше вообще не создавать, а лучший друг всех женщин – это деньги. Эти герои показаны в большей степени отрицательными, поэтому нельзя сказать, что их рассуждения вызывают симпатии. В то же время, в фильме нет положительных образов семьи, и не звучит ни одного положительного аргумента на эту тему. Поэтому всё же 1:0 в пользу антисемейной повестки.

Что касается результатов расследования великого сыщика, то не раскрывая сюжета, можно сказать, что все персонажи «получили по заслугам». Гадюшник в фильме показан ещё тот, поэтому и большое количество трупов не выглядит несправедливостью – вроде у каждого героя истории было, за что умереть.

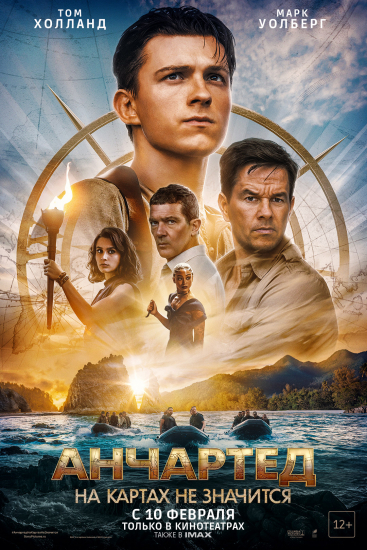

Анчартед: На картах не значится

Фильм, 2022Коротко

Главные герои показаны крутыми, ловкими, умелыми и смелыми, но мотивы ими двигают низкие и примитивные. Из-за того, что судьба этим персонажам вроде как благоволит (им постоянно удаётся выкрутиться из сложных ситуаций), у зрителя может сформироваться ложное впечатление, что так и надо жить: воровать, предавать, гнаться за деньгами. В реальности такие герои закончили бы своё существование в первой заварушке, и это было бы справедливо.

Подробно

«Анчартед: На картах не значится»: Приключения воришек и любителей золота

Сегодня выходит не так много приключенческих фильмов, хотя жанр сам по себе интересный и потенциально мог бы активно использоваться, стимулируя в людях жажду к открытиям, исследованиям, поощряя любознательность, смекалку, отвагу. К тому же приключенческие истории можно делать универсальными – одновременно и на детскую, и на взрослую аудиторию для семейного просмотра.

Но картина «Анчартед: На картах не значится» - это, к сожалению, наглядный пример, как делать не надо. Мотивы героев здесь в основном низкие и примитивные – они гонятся за золотом и живут мечтой найти огромный клад. Поведение соответствует целям: постоянно норовят друг друга обмануть, товарищества и коллектива нет. Все их таланты и умения в обычной жизни реализуются в тренировке воровских навыков и умении ловко жонглировать бутылкой с алкоголем (профессия бармена). И это была речь про вроде как «положительных героев». Отрицательные ещё хуже – готовы перерезать горло и родному отцу и друг другу, опять же в погоне за наживой.

На фоне таких низменных мотивов персонажей, все яркие сцены с погонями, драками, полётами вызывают отторжение и невольный вопрос: «это они ради куска золота готовы так рисковать?» Риск дело, конечно, благородное – но только если цели высокие, а эти люди, скорее, просто не ценят свою жизнь, если так легко разменивают её на звонкую монету. Понятно, что в реальной жизни встречаются такие индивиды, но зачем о них кино снимать? Зачем поощрять такое поведение?

В общем-то и финал у этой истории жалкий. В самый ответственный момент один искатель приключений по имени Салли всё же решает ради своего товарища по имени Нейтан расстаться с мешком золота. Это показано как своеобразный «нравственный подвиг», к которому Салли шёл на протяжении всего фильма. Итого, одного жлоба к концу истории немного перевоспитали, хотя не особо, так как видимо всё тем же воришкой и останется, а выброшенный мешок будет всю жизнь вспоминать.

Есть, конечно, в картине и некая пародия на душевные порывы. Тот же Нейтан вроде мечтал найти своего брата – ещё одного профессионального вора. Но когда он узнаёт, что брата уже нет в живых, то решает продолжить погоню за богатством. И у его подруги Хлои просыпались некие чувства, из-за чего она, каждый раз предавая товарищей, испытывала метания. Предавала, но мучилась при этом. Но всё эти стенания мелочных душ похожи на бесконечные оттенки серого – уважения и интереса не вызывают. В сухом остатке – продвигается культ индивидуализма, бабла и воровской жизни. Всё, что несёт этот фильм зрителю за своей яркой обёрткой.

Отдельно отмечу большое количество алкогольной пропаганды – есть прямо эпизоды, в которых восхваляются разные коктейли, вино, пиво.

Также присутствует явный антисемейный посыл. Про Нейтана известно, что они с братом выросли без родителей. Хлоя рассказывает трогательную историю про то, как её отец продал найденное ею первое сокровище и с вырученными деньгами сбежал от них с матерью. Главный злодей перерезает горло своему отцу. А других семейных отношений в фильме просто не показано.

Меняющие реальность

Фильм, 2011Коротко

Фильм поднимает тему управляемости общества и исторического процесса, однако раскрывает её в большей степени в некоем фантастическом антураже. Также ставится философский вопрос «свободы воли и свободы выбора» человека. Главный герой показан честным, трудолюбивым и ответственным политиком. Его смелая позиция и настойчивость в достижении цели поощряются сюжетом.

Подробно

Фильм «Меняющие реальность» описывает достаточно интересную тему, связанную с управлением обществом и вопросом свободы выбора человека. По сюжету, главный герой конгрессмен Дэвид Норрис двигается по политической карьерной лестнице, завоёвывая внимание и поддержку избирателей своего округа. Дэвид в этом плане достаточно успешный молодой человек, который умеет проявить характер и уверенно двигаться к поставленной цели. Поражение на выборах – для него не повод отчаиваться, а повод посвятить несколько лет работе, чтобы затем снова вернуться к политической жизни.

Всё меняется, когда он сталкивается с красивой девушкой по имени Элиза и вдруг появляются люди, умеющие останавливать время, перемещаться в пространстве и пытающиеся разлучить их. Загадочные джентльмены в шляпах называют себя сотрудниками «Бюро корректировки» - задача которых следить за тем, чтобы мир развивался по плану «верховного». С этой целью они управляют различными случайностями и при необходимости корректируют мысли отдельных людей. И проблема в том, что по их планам Элизе и Дэвиду никак нельзя быть вместе.

Дэвид не хочет мириться с отказом от личной жизни и брать на себя роль пешки в чужой игре, поэтому вступает в борьбу с загадочными джентльменами. Дальнейший сюжет ставит перед зрителем несколько вопросов:

1. Есть ли те субъекты, которые могут управлять развитием мировых процессов, влияя на принимаемые решения или продвижение на важные руководящие посты тех или иных персон?

2. Если подобные организации (структуры, общества) существуют, то какие инструменты влияния они используют?

3. Можно ли лишить человека свободы воли и выбора, и насколько велика власть проектировщиков в управлении процессами в обществе и в жизни конкретного человека?

Рассуждая над поставленными вопросами, можно прийти к следующим мыслям.

Из учебников истории, в которых события в разных странах подаются преимущественно в достаточно хаотичном виде, складывается впечатление, что исторический процесс различных стран двигается полностью самостоятельно и преимущественно волей случая. В то же время погружение в исторические хроники конкретных событий (например, то, как начиналась Первая и Вторая мировая война) показывает, что определённые сценарии развития событий долго готовятся и продвигаются разными субъектами. В том числе теми, кто любит щеголять в смокингах и называть себя «джентльменами».

В фильме их деятельность, конечно, преподнесена достаточно сказочно: погони, перемещение в пространстве, остановка времени и так далее. Но что показательно - все события происходят на фоне развития политических процессов. Главные герои многократно участвую в разных телевизионных передачах, а их жизни и карьерные перспективы быстро изменяются после тех или иных громких публикаций в крупных СМИ. Например, первые свои выборы Дэвид проиграл потому что одна из центральных газет опубликовала его студенческие фотографии с какой-то вечеринки. А вернула ему популярность трогательная речь, которую опять же транслировали по одному из телеканалов.

Если задуматься, то политическая карьера Дэвида зависит не столько от того, что он сам говорит и делает, и даже не от того, какие планы на его персону у «Бюро корректировки» - а от того, что о нём напишут в прессе. Говоря ещё проще, если бы существовало в действительности подобное «Бюро корректировки», то ему не обязательно было бы гоняться за каждым встречным, а достаточно было бы контролировать информационные потоки, которые поступают к людям - в современных реалиях это крупные СМИ и медиаплатформы.

Можно было бы порассуждать и про другие инструменты влияния (система образования, шоубизнес, культура и так далее), но в этом фильме акцент сделан только на деятельности СМИ.

Забавно, что в какой-то момент главный герой спрашивает одного из агентов: «А почему вы не оставите людей в покое? Пусть они сами собой управляют!» На что звучит ответ в стиле: «Мы много раз пробовали, но каждый раз это приводило к мировым войнам, конфликтам, трагедиям. Вам не достаёт мудрости, чтобы самим управлять. И так далее». Ответ в некотором смысле логичный, но это если воспринимать агентов своеобразными посланниками Бога (в фильме эта мысль не звучит прямо, но у зрителя создаётся такое впечатление), задача которых сохранять мир и гармонию.

Если же говорить про реальных субъектов глобальной истории, влияющих на мировые процессы, то войны и конфликты вполне могут быть их сознательной политикой в рамках достижения совсем негуманных целей.

Тем не менее, главный философский вопрос «свободы воли и свободы выбора» в фильме, на мой взгляд, показан в созидательном ключе. И общая логика сюжета и финальные сцены подводят зрителя к правильному пониманию этой темы. А к какому конкретно - спойлерить не буду. Посмотрите и узнаете.

PS В фильме есть откровенная сцена, поэтому он подходит для взрослой аудитории.

Не смотрите наверх

Фильм, 2021Коротко

Фильм показывает, что капитализм и свойственные ему политические, культурные и экономические отношения ведут общество к вырождению и гибели. Альтернативной созидательной повестки не предлагается. Большинство персонажей по сюжету демонстрируют аморальные модели поведения, но есть и один-двое условно положительных героев. Однако финал всех ждёт примерно один и тот же.

Подробно

«Не смотрите наверх» - А куда смотреть?

С точки зрения оценки влияния на общество сатирические произведения - непростой жанр. С одной стороны в них акцентируется внимание аудитории на неких негативных аспектах жизни, то есть, перед глазами зритель видит отрицательные примеры и образы. При этом показываются они с юмором, обеспечивающим положительный эмоциональный фон при просмотре.

С другой стороны – эти отрицательные образы подаются в настолько концентрированном и преувеличенном виде, что с уровня логики и здравого смысла вызывают искреннее отторжение. К тому же и сам финал сатирической истории зачастую показывает печальные последствия от следования демонстрируемым ценностям или моделям поведения. В результате получается своеобразная «весёлая прививка» в стиле «так не делай, а то будет плохо».

Проблема только в том, что зритель может не знать ответа на вопрос «а как надо делать, чтобы не было плохо?» И в этом случае увиденное может сподвигнуть его поразмышлять над поставленной проблемой (а это зачастую трудоёмкий процесс, которому не каждый готов уделить время), либо воспринять сюжет просто как повод поржать или ещё хуже – как естественный сценарий. Поэтому хорошо, когда на фоне сатирического высмеиваемого объекта или явления также присутствует некий положительный образ, подсказывающий «как надо делать, чтобы было хорошо». Иногда этим примером может выступать сам рассказчик истории, чей образ и служит альтернативой.

В тех же случаях, когда положительного образца нет ни в самом сюжете, ни в событийном контексте, то оценить совокупный эффект подобной сатиры на зрителя становится сложнее. Какой-то части аудитории она принесёт пользу, а какой-то - вред.

Фильм «Не смотрите наверх» - наглядный пример именно сатирического жанра. По сюжету к нашей планете летит огромный метеорит, и у землян есть всего полгода, чтобы изменить курс гостя из космоса или уничтожить его. Но вместо объединения усилий перед лицом глобальной угрозы, общество (в фильме показаны его разные слои) начинает играть в политические и экономические игры, превращать всё происходящее в шоу, развлекаться и в результате – закономерно погибает. В фильме достаточно тонко показано, как эгоистично или просто глупо ведут себя политики, журналисты, бизнесмены и простые люди, наглядно визуализированы последствия развития многих реально существующих сегодня тенденций.

Если задуматься, то из увиденного можно сделать следующие выводы:

1. Капитализм и свойственные ему политические, культурные и экономические отношения ведут общество к вырождению и гибели.

2. Органам власти и простым людям следует доверять учёным, особенно в глобальных вопросах. Нельзя руководствоваться интересами бизнеса в тех сферах, которые затрагивают вопросы жизнеобеспечения.

3. Теории заговора вредны для людей (они мешают решать общественно значимые проблемы), но в то же время корпорации и политики в силу экономических интересов могут действительно участвовать в различных сговорах, поэтому недоверие людей имеет объективные основания.

Но если посмотреть страну происхождения фильма и компанию-дистрибьютора (Netflix), то возникает ряд вопросов.

1. Разве не США, Голливуд и тот же Netflix через формируемую ими культурную, идейную и ценностную матрицу, транслируемую всему миру, способствуют развитию той модели жизни общества, которая высмеивается и дискредитируется в фильме? Что могут предложить США (или в целом Запад) в качестве альтернативы показанному в фильме сценарию? Цифровой фашизм под предлогом спасения от глобальной эпидемии или выдуманной (может быть и реальной) угрозы какой-нибудь экологической катастрофы? Радикальное сокращение населения путём продвижения ЛГБТ-ценностей, наркотиков, садизма и идеологий по типу чайлдфи, феминизма и прочего? Культ эгоизма, индивидуализма и супергероев, которые якобы всех спасут? Погружение масс в виртуальный мир как инструмент мягкой эвтаназии?

2. Каким образом людям доверять учёным в ключевых вопросах, если большинство учёных сегодня работают в рамках грантовой системы, заказчиком которой выступают всё те же корпорации, официально ориентированные на максимальное извлечение прибыли любой целой. Как определить – каким учёным доверять, а каким не доверять? Ориентироваться на Нобелевскую премию, уже многократно дискредитировавшую себя? Или может быть на Всемирную организацию здравоохранения, занимающуюся политикой, а не здоровьем?

Фильм не даёт ответов на поставленные вопросы, возможно, что и не должен, и это миссия зрителя задуматься, разобраться и начать действовать. Вот только картина не заряжает на борьбу, и её вряд ли можно назвать обнадёживающей. Она скорее оставляет после просмотра достаточно депрессивные и пессимистичные настроения из серии «мы все умрём». Но возможно, что это моё субъективное восприятие.

Победитель

Фильм, 2022Коротко

В фильме показана тяжёлая страница истории нашей страны, показана с болью и мудростью. Звучат правильные слова о том, что люди не должны возвышаться друг над другом. Концовка настраивает на то, что, несмотря на все войны и страдания, всегда можно остаться человеком и помочь ближнему, а бывшие враги всё же могут стать друзьями.

Подробно

1999 год. Пожилой немецкий турист гуляет по центру Москвы и фотографирует памятники победителям ВОВ. В подземном переходе он видит того, кто 60 лет назад в разгар военных действий с фашистской Германией, пожалел и не стал его убивать, хотя все основания к этому имелись. Советский ветеран стоит с протянутой рукой. Их взгляды встречаются и уносят зрителя в воспоминания, в тот самый роковой момент, когда жизнь немецкого офицера висела на волоске.

Звучат жестокие и правдивые слова советского солдата, развенчивающие несостоятельность фашистской идеологии, построенной на принципе разделения людей на граждан первого и второго сорта, на арийцев и быдло. Немец молит о пощаде, говорит о семье, детях. Русский его отпускает – это даётся ему тяжело, это не жест победителя, проявляющего благосклонность или милость, это жест человека, пытающегося в отчаянии понять, как такое могло произойти и почему пролилось столько крови.

Через полвека их взгляды снова встречаются. В глазах обоих стыд, ужас и трагедия. Русский снова кричит «Уходи!», раздавленный моральной тяжестью своего положения. Но немец отказывается уйти, он пытается спасти того, кто когда-то сохранил ему жизнь. По его взгляду и поведению становится понятно, что он уже не ариец, а такой же Человек, как и русский солдат.

Возможно, кто-то увидит в этой истории дискредитацию России (хотя показанное вполне соответствует тому, что происходило в конце 90-х), или призыв к примирению с врагами. Скажет, что картинка изображает победителями немцев. Но посыл фильма глубже, так как в конечном итоге победил именно русский, вернув немцу человеческий облик. Речь не про внешний вид - в этом плане немец как выглядел с лоском, таким и остался – а про внутреннее содержание Человека.

Есть большая разница в том, чтобы убить врага или исправить его. Второе не всегда возможно и гораздо сложнее, но именно к этому надо стремиться.

King’s Man: Начало

Фильм, 2021Коротко

Фильм нацелен на искажение исторических событий времён Первой мировой. Императоры России и Германии изображены главными сознательными зачинщиками войны, а Лондон – сама святая непорочность с миротворческой миссией. В воспитательном плане фильм ориентирован на отупление и деградацию зрителей через педалирование ЛГБТ-тематики, садизма, нормализации пьянства и глупости. Высокие слова, порывы и идеи выглядят в контексте фильма откровенно лицемерно.

Подробно

«King’s Man: Начало»: Англичанка всё так же гадит, но изображает из себя невинность

Британцы сняли комедийный боевик о том, как они пытались спасти Россию и Европу от ввязывания в Первую мировую войну. Для российского зрителя фильм выглядит в высшей степени абсурдно, а местами и неприятно.

Во-первых, потому что в нашей стране уже опубликовано достаточно много книг, раскрывающих реальную роль Великобритании в развязывании Первой мировой войны (по факту Лондон - главный зачинатель и провокатор). Да и в интернет-сообществах только совсем уж либеральные объединения могут верить в святую непорочность Лондона и его агентов, якобы защищающих мир во всём мире.

Поэтому сказки о том, как британские джентльмены в фильме пытаются спасти австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда от убийства (лишь бы не было войны), а король Великобритании Георг V делает всё возможное, пытаясь убедить кровожадных предводителей России и Германии не развязывать боевые действия, выглядят действительно смешно, хотя по задумке авторов реальный юмор по сюжету начинается дальше.

Во-вторых, образ русских в этом фильме раскрыли только через двух персонажей – карикатурного и недалёкого Николая II, управляющего государством через призму личных обид и эмоций, и его помощника Григория Распутина – его вообще изобразили маньяком-содомитом со сверхспособностями. Внешний вид Распутина достоин участия в шоу ТНТ «Битва экстрасенсов», а речь можно разбивать на цитаты. Вот одна из них: «Я принимаю решения только на полный желудок и на пустые яйца… Мы русские любим повеселиться: пунш, музыка, еда, табак, искусство, но больше всего мы любим сношаться как тигры». Хотя по поведению, Распутин больше похож не на тигра, а на дикую свинью – грязную, агрессивную, подлую и жестокую. Есть даже сцена, в которой Распутин жрёт торт как поросёнок, а потом блюёт им же как из брандспойта.

Поражает только то, что кинокритики некоторых российских изданий по типу Фильм.ру, Кино-Театр.Ру и КоммерсантЪ умудрились опубликовать положительные отзывы на эту откровенно лживую и русофобскую пародию, в очередной раз подтвердив, что просто отрабатывают гонорары, а не занимаются объективной оценкой произведения. Их рецензии по ссылкам:

https://www.film.ru/articles/ra-ra-rasputin-recenziya-na-film-kings-man-nachalo-ironichnyy-shpionskiy-boevik-v-settinge

https://www.kino-teatr.ru/kino/art/pr/6250/

https://www.kommersant.ru/doc/5170052

Кроме упомянутой повестки на тему «пресвятая Великобритания», картина в идейном смысле продвигает ещё два любопытных момента.

Во-первых, доносится мысль о том, что странами управляют крайне неадекватные и слабовольные персоны. Такие правители могут в любой момент ввергнуть мир в очередную глобальную войну с миллионами жертв, а потому хорошо бы взять международные процессы под свой контроль. Сделать это предлагается через свою мировую сеть агентов, курирующих деятельность высокопоставленных лиц. Про масонство, конечно, ни слова не говорится, а вместо этого рассказывается о создании клуба King’s Man. Собственно, фильм так и называется «King’s Man: Начало».

И второй аспект, бросающийся в глаза, - это крайний примитивизм или даже идиотизм всего происходящего. Перед нами не какая-то высокохудожественная история, в которой названные смыслы внедряются тонко, завуалированно и интересно, а какая-то карикатура, в которой события развиваются главным образом потому, что все действующие лица ведут себя как идиоты. В фильме нет ни то, что логики, но даже законы физики не особо работают, и в некоторых моментах сложно понять – то ли перед нами очередная сага про супергероев, то ли кино с историческим контекстом.

И самое печальное, что, по всей видимости, такой стиль подачи нужной идеологической повестки – это не результат недоработки авторов сценария, а осмысленно сделанный выбор, рассчитанный на поколение ТикТокеров, уже привыкших к зрелищу аналогичного уровня и потому готовых черпать свои познания об относительно недавнем прошлом из подобных киноаттракционов, формирующих мифическое восприятие реальности.

Хочется верить, что как минимум в России люди имеют более высокие вкусы, а оценка 6.2 балла на том же КиноПоиске – такой же результат накрутки, как и ангажированные рецензии на названных ранее сайтах.

Последний богатырь: Посланник Тьмы

Фильм, 2021Коротко

Фильм транслирует ценности, противоположные тем, которым учат русские народные сказки. В частности: - положительные по сюжету персонажи постоянно совершают аморальные поступки; - команда «героев» не считает нужным спасать друг друга, часто ссорится и психует; - окружающие люди и животные – это просто «мясо», которое можно использовать в своих интересах; - обилие пошлого и циничного юмора; - материнская любовь - это главное зло.

Подробно

Последний богатырь - посланник тьмы и Диснея

В начале января 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что информационная война сегодня идёт на всех фронтах. Месяцем ранее директор департамента МИД РФ Андрей Крутских сообщил, что в киберпространстве идет полномасштабная третья мировая война. Многие воспринимают подобные заявления высокопоставленных чиновников как касающиеся сугубо военно-политической сферы. Но современные войны уже давно ведутся не только по линии военного или дипломатического противостояния, но и в сфере медицины, экономики, культуры, истории и в конечном счёте – мировоззрения.

Именно с этих позиций следует рассматривать «благородство» компании Дисней, вдруг решившей помогать российским кинокомпаниям экранизировать сказочные сюжеты с весьма пессимистичным названием «Последний богатырь» (уже из одного названия следует, что Богатырей на Руси якобы совсем не осталось). Что такое сказки и детский кинематограф, если смотреть на них через призму идеологической и культурной войны? Это инструмент формирования мировоззрения подрастающих поколений, закладывающий в головы детей и молодёжи ценности, модели поведения и культурные коды. Что такое Дисней при взгляде с этих же позиций? Дисней – это передовой отряд Голливуда, работающий с самой восприимчивой аудиторией, с детьми.

Для значительной части нашего общества, написанное выше – всё ещё конспирология и теория заговора (хотя в книгах по типу работы Фрэнсис Сондерс «ЦРУ и мир искусств» или Даниэля Эстулина «Тавистокский институт» всё написано открытым текстом). Но для многих, к счастью, это уже очевидные вещи, непонимание которых чревато культурной оккупацией на уровне страны и личными трагедиями на уровне отдельно взятых семей, чьи дети оказываются перепрошиты чужеродной культурной матрицей.

Теперь, собственно, об очередной новогодней кинопремьере – фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы», вышедшей на экраны в самое смотрибельное время – на новогодних каникулах. Познакомимся с героями.

В команде условно «хороших»: Богатырь Иван, Василиса Премудрая, Баба Яга, Водяной, Колобок, Кощей Бессмертный и маг Светозар. В команде плохих: мать Ивана, показанная настоящим исчадием ада, Жар-Птица и Тёмный рыцарь, который является альтер эгом самого Ивана. То есть, изначально классические отрицательные персонажи, как Кощей и Водяной, оказываются в одной команде с хорошими ребятами, а любовь матери в фильме выставляется как главное зло.

Познакомимся поближе с командой якобы положительных героев:

1. Иван – тупой как пробка, друзей не ценит, все вопросы решает с помощью силы. При этом постоянно юморит и часто психует. Эмоционально несдержан. На протяжении всего фильма совершает подлости (ворует, обманывает, убивает, кидает друзей), чтобы в финале заслужить хэппи-энд с красавицей Василисой в придачу. Аморальное поведение Ивана по сюжету якобы оправдывается тем, что в нём присутствовало тёмное начало. В действительности же зрителю транслируется мысль, что можно быть подлецом и эгоистом, а потом одним махом легко всё исправить.

2. Василиса Премудрая – премудростью, как и женственностью, не наделена от слова совсем. Сражается как профессиональный ниндзя, во многих сценах драк даст фору Богатырю. Испуг и неуверенность ей неведомы. Несмотря ни на что любит Ивана, вопросами аморальности его поступков себя не мучает, ведь он всё это совершает ради неё!

3. Кощей – судя по третьей части «Последнего богатыря» самый мудрый и благородный персонаж. Периодически сыплет цитатами - по типу «в нужный момент главное сделать правильный выбор» - и поучает Ивана, как правильно жить. Именно его пророческие слова и определяют исход главной битвы.

4. Водяной – похотливый, слизкий и трусливый герой. Попав из сказочного царства в мир людей, гоняется за каждой юбкой, при этом встревает в разные неприятности. Персонаж, которого регулярно «смешно» бьют – то в пах, то по голове. В общем зрителю предлагается в изобилии классический диснеевский юмор на тему «ударь ближнего посильнее и посмейся над тем, как он забавно корчится от боли».

5. Баба Яга – сохнет по Водяному, постоянно пытается отвлечь его от других женщин. С помощью магии и подзатыльников помогает Ивану спасать Василису. Особым умом не наделена, но может управлять Избушкой на курьих ножках и варить зелья.

6. Маг «Светозар» - интеллектом тоже не блещет, но колдовские навыки развиты хорошо. Умеет стрелять посохом, превращать предметы, чувствует приближение зла. Тоже искренне старается помочь Ивану, однако, когда сам оказывается в беде – то Иван даже не думает идти его спасать, так как у него есть дела поважнее.

7. И дополняет эту «прекрасную компанию» - образ Колобка, которого озвучил один из самых аморальных резидентов ТНТшного Comedy Club – Гарик Харламов. В фильме по поведению Колобок олицетворяет самого Гарика, ведёт себя цинично и с придурью, особенно любит кушать птичек. Тема бережного отношения к животным и природе – явно не конёк Диснея.

По ходу своего движения к цели команда героев рушит и ломает всё на своём пути, игнорирует потерю своих же бойцов, отпускает пошлые шуточки, избивает и запугивает простых жителей Москвы (например, силой забирают мотоцикл у байкера). Если коротко обозначить девиз «хороших», то звучит он так – «цель оправдывает средства!» Правда, и у злодеев девиз тот же самый, что могло бы вдумчивого зрителя навести на некоторые мысли: «не разводят ли его, предлагая выбирать из двух неправильных вариантов?»

Из команды отрицательных персонажей интерес представляет только Галина – она же мать Ивана, и Жар Птица – пернатый огненный мутант с человеческой головой Филиппа Киркорова (!). Сначала по поводу Фили. Раньше можно было реже встречать его морду, если оградить себя от жёлтой прессы и телевизора, но теперь благодаря Диснею и российским компаниям по типу «Yellow, Black and White» - он присутствует даже в детских сказках. Что в принципе логично, так как данная сказка транслирует примерно те же смыслы, что и песни и амплуа Киркорова – то есть они работают на одну культурную матрицу, потому и объединяют свои усилия в совместном творчестве. Выражаясь военным языком, Дисней и Киркоров - по одну сторону баррикад.

В фильме зрителям предстоит увидеть, как педерастически разговаривающий Киркоров рожает, а точнее сносит золотое яйцо, которое затем похищает Иван, а Филя пытается спасти своего «детёныша». Победительнице Евровидения бородатой бабе Кончите Вурст возможно и понравилось бы это зрелище, но с какой целью детям показывать образ рожающего гомика в перьях? По всей видимости, так продвигается гендерная идеология, в которой может быть неограниченное число полов и аватаров.

Что касается матери Ивана – то она изображена злобной сумасшедшей, которая из-за своей любви к сыну убивает всех его друзей и даже невесту Василису. Нужно это ей, чтобы разбудить в своей кровинушке ненависть, которая обеспечит победу тёмного начала Ивана, после чего они, наконец, смогут воссоединиться и снова стать семьёй. В общем, такую садистку ещё поискать. Что показательно - это единственный образ матери в фильме, который по всей видимости и должен заякориться в сознании юных зрителей, ведь заявленное возрастное ограничение картины 6+.

Таким образом, даже из этого короткого описания видно, что в фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы» нарушены или перевёрнуты важные воспитательные посылы, свойственные большинству русских народных сказок - во всяком случае в их советской интерпретации, на которой и выросла основная часть населения нашей страны. А именно:

1. Положительные по сюжету персонажи постоянно совершают аморальные поступки, при этом не получая за это должного наказания.

2. Команда «героев» не считает нужным спасать друг друга, часто ссорится и психует.

3. Окружающие люди и животные – это просто «мясо», которое можно использовать в своих интересах.

4. Обилие пошлого и циничного юмора, акцент на теме отношения полов.

5. Архетипичные злодеи Кощей и Водяной представлены в образе положительных персонажей.

6. Материнская любовь изображена главным злом.

И так далее.

Несмотря на такую аморальную начинку, фильм получил не такую уж плохую оценку на КиноПоиске – около 6 баллов, и отзывы о нём в Интернете в основном положительные. Либо большая часть зрителей повелась на красивые спецэффекты и знакомые с детства сказочные образы, особо на задаваясь вопросом «чему учит картина?», либо основную роль сыграла искусственная накрутка и пиар в СМИ.

По поводу накрутки показателей - компанию Дисней уличить в этом достаточно легко. Перейдите на их официальный русскоязычный канал на Ютубе и сопоставьте количество просмотров опубликованных там трейлеров с количеством комментариев под роликами. В среднем на миллион просмотров приходится 100-150 комментариев. Для людей, знакомых с алгоритмами Ютуба, – это очевидный признак ручной накрутки статистики просмотров. Ну а раз накручивают здесь, то очевидно и в других местах тоже не гнушаются подобными методами.

Также стоит обратить внимание на то, как фильм обсуждается в официальной прессе и на телевидении. Ни слова о его идейном и воспитательном посыле не говорится, вместо этого идёт откровенная реклама. Вот, например, отрывок из рецензии, опубликованной на сайте иностранного агента «Медузы»:

«Не хочется ударяться в критику, по сути, непритязательной картины, следующей по прямой несколько дубоватым, но любимым с детства картинам советских сказочников Роу и Птушко. По меньшей мере «Последний богатырь» начисто лишен идеологически-пропагандистской прошивки», - пишет в рецензии один из самых распиаренных кинокритиков России Антон Долин, ставя фильм на один уровень с советскими сказками.

В общем, сами же снимают информационный яд, нацеленный против детей, а потом через своих подельников в России его искусственно продвигают. Но нас ведь предупредили - третья мировая информационная война идёт на всех фронтах. Поэтому, перефразируя одну известную поговорку, «бойтесь диснейцев дары приносящих».

Будьте бдительны и защищайте детей, они главный объект информационной агрессии.

Человек-паук: Нет пути домой

Фильм, 2021Коротко

С воспитательной точки зрения фильм содержит противоречивый посыл: наряду с идеей избранности, культом индивидуализма и эстетизацией насилия, которые свойственны всем супергеройским историям, сюжет транслирует ценности дружбы, доверия, взаимопомощи, немстительности, ответственности. Особый интерес вызывает поддержка фильмом новой научной парадигмы - концепции мультивселенности и теории струн.

Подробно

«Человек-паук: Нет пути домой»: Какие идеи продвигает самый кассовый фильм 2021 года?

Очередная история про Человека-паука менее чем за неделю стала лидером мирового кинопроката последних двух лет и заняла одно из первых мест в большинстве рейтингов. Отзывы официальных критиков и подавляющего большинства зрителей сугубо положительные. Чем же так зацепил фильм зрителей и какие идеи и взгляды транслируют его авторы массовой аудитории?

Начну с описания базовых моментов, относящихся ко всей супергеройской тематике, развиваемой преимущественно западным кинематографом. Вопреки убеждению многих любителей кино и попкорна, что супергерои, спасающие мир, - явление сугубо положительное (с точки зрения ценностей и моделей поведения, транслируемых подросткам и молодёжи), в действительности ситуация не столь позитивная. Так как любой фильм этой тематики в рамках своего фонового посыла зрителю всегда несёт следующие отрицательные смыслы:

- культ индивидуализма

- идея избранности

- халявные способности

- принижение роли обычного человека

- подмена настоящего героизма

- эстетизация насилия

Конечно, эти аспекты влияния на аудиторию в той или иной мере сглаживаются конкретными сюжетами и не во всех фильмах раскрываются в полной мере. Однако «средняя температура по палате» среди супергеройских историй именно такая. По своей сути образ Супергероя – это олицетворение нравственной стороны западной концепции глобализации, которая как раз и строится на названных выше принципах. Именно поэтому самые дорогие фильмы в Голливуде – это истории про супергероев от студий Marvel и DC.

Многие сходу отвергнут названные выше тезисы, даже не удосужившись вникнуть в их логику или сопоставить весомость фактов, их подтверждающих или опровергающих. Их мозг зацепится за какой-то отдельный мелкий нюанс в стиле: «Бэтмен сам изобрёл свой суперкостюм, много тренировался, и поэтому он не халявщик», и постарается вычеркнуть прочитанное из памяти. Но ведь речь не о конкретном супергерое, а о совокупности всех подобных историй, генерируемых Голливудом, да и с Бэтменом не всё гладко, так как он начинал не как простой смертный, а как миллиардер.

В целом подобная реакция неподготовленного человека вполне закономерна – пропаганда всегда делается так, чтобы не быть явной и очевидной для среднестатистического зрителя, задача которого – любоваться умопомрачительными спецэффектами и романтической историей в центре сюжета, а не оценивать совокупный посыл или рассуждать о влиянии кино на массы.

Теперь вернёмся к премьере «Человек-паук: Нет пути домой». Дальше речь пойдёт о тех дополнительных смыслах и идеях, которые транслирует именно эта конкретная киноистория.

Прежде всего, с точки зрения воспитательно-нравственного посыла зрителю, картина показывает достаточно много примеров мужества, самоотверженности, взаимопомощи, совестливости, заботы о ближнем - что в некоторой степени нивелирует то, что было раскрыто в начале рецензии. Правда, наряду с этим, примеров глупого, неадекватного, неосторожного, неестественного поведения здесь тоже достаточно.

Но более интересно то, что фильм ненавязчиво продвигает научную парадигму «мультивселенной», которую также ещё называют теорией «метавселенной» или «множественности вселенных». Как сообщает Википедия, «существование Мультивселенной активно используется в теории струн и является предметом дискуссий среди физиков».

Пока физики спорят и обсуждают истинность данной теории, Голливуд уже во всю готовит массы к её подсознательному принятию. Покажем, как это сделано на примере этого фильма и вообще всех историй про Человека-паука.

Многих фанатов Марвел длительное время напрягало то, что студия регулярно выпускает похожие друг на друга кроссоверы о Человеке-пауке, сюжет которых в целом идентичен, но отличается некоторыми деталями – то суперзлодей новый, то друзья Человека-паука другие, то дизайн костюма разный. У зрителей возникал логический диссонанс – зачем раз за разом переснимать практически то же самое.

И вот, наконец, в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» это противоречие было снято. В этой картине авторы через сюжет, образы и события фильма разъясняют зрителю, что мир представляет собой мультивселенную с бесчисленным множеством похожих реальностей, существующих параллельно друг другу. По сюжету, из-за определённой магической ошибки Доктора Стренджа (ещё один персонаж вселенной Марвел) в мир Человека-паука начинают попадать суперзлодеи из параллельных вселенных, а вместе с ними и два других Человека-Паука, знакомых зрителю по предыдущим трилогиям.

Далее развивается масштабная магическо-технологическая битва, в ходе которой три Человека-паука сражаются плечом к плечу друг с другом, чтобы затем каждому вернуться в свой мир. На фоне ярких спецэффектов от главных героев периодически звучат откровения в стиле:

«Значит, теория струн, множественности вселенных и телепортации – это всё не просто теории? Да, так и есть, я знал это!» (на 86-ой минуте фильма)

Пока зритель следит за подвигами Питеров Паркеров, радуется их победам, слушает трогательные романтические речи, переживает гибель положительных персонажей, слушает мудрые слова об ответственности за дарованную силу, его на протяжении всего фильма мягко убеждают в истинности некой новой научной парадигмы. Убеждают не на уровне логики, аргументов и сознания, а через подсознание – просто сгружая туда определённую модель мироустройства, поданную как новую норму. А вместе с концепцией мультивселенности, прививают и научно-магическое мировоззрение, в котором высокие технологии прекрасно уживаются с заклинаниями и колдовством.

И речь ведь не только об отдельной истории про Человека-паука – на этом же принципе построена вся кинематографическая вселенная Marvel, в которой на данный момент вышло уже более 20 фильмов, самые известные из которых: «Мстители», «Железный человек», «Чёрная вдова», «Агенты Щ.И.Т.» и так далее. Каждый из этих сюжетов строится по похожему принципу мультивселенности - персонажи историй всё чаще пересекаются друг с другом, путешествуя между параллельными мирами. На подходе очередная киноистория с показательным названием: «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Подобная системность и масштабность процесса (стоимость отдельных фильмов составляет сотни миллионов долларов) вполне логичны - ведь в вопросе внедрения некой новой научной парадигмы ставки очень высоки, а чтобы пропаганда работала, её основные тезисы и положения должны многократно повторяться, под разными соусами и декорациями, чем, по сути, и занимается Marvel.

Если кто-то считает, что наука максимально объективна, живёт своей естественной жизнью и невозможно управлять направленностью её развития, то задайтесь вопросом – «чем занимается Нобелевская премия?». Также как через Оскар поощряют определённые тенденции в кинематографе (например несколько лет вручали главную премию фильмам с ЛГБТ-персонажами на первых ролях), аналогичным образом через Нобелевскую премию влияют на развитие науки.

Да и через финансовые инструменты это можно делать – на развитие одних научных теорий выделять сотни грантов, а другие вообще никак не спонсировать, пусть отдельные энтузиасты на своих домашних кухнях пробуют что-то химичить, а потом пытаются доказать строгим комиссиям объективность своих опытов и полученных результатов. А особо важные направления, как в случае с рассматриваемой здесь темой, можно информационно и образно накачивать средствами массовой культуры, готовя почву для принятия массами новых идей и взглядов.

При этом я не утверждаю, что «теория струн» или концепция «мета/мультивселенной» ошибочны или вредны, так как я не являюсь специалистом в данной теме. Речь в рецензии только о том, как средствами кинематографа продвигается новая научная парадигма и какие огромные медиаресурсы для этого задействованы. А о том, является ли внедряемая теория истинной или ложной и какие последствия влечёт её принятие в качестве доминирующей в научном мире, об этом надеюсь расскажут другие люди, глубоко разбирающиеся в теме.

Напоследок ещё несколько слов о том, почему новый фильм про «Человека-паука» так хорошо «зашёл» зрителям.

Недавно был на Северном деловом форуме «Ливадия» в Казани, и там в том числе выступал руководитель семейных центров «Мир навыка» и «Пространство» Кирилл Лебедев. Он рассказывал про психологический возраст человека. По его оценкам и по тем исследованиям, на которые он ссылался, средний психологический возраст большинства взрослых людей сегодня составляет 10-12 лет (то есть, многие люди остановились в своём развитии на уровне подростка). Если это действительно так, то данная статистика объясняет очень многое в жизни общества.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» по затрагиваемым подростковым темам, по стилю отношений главных героев, по уровню их развития и логике поведения, по стилистике подачи и всем другим факторам ориентирован как раз на эту аудиторию. Ей он интересен, близок и понятен.

Не время умирать

Фильм, 2021Коротко

Фильм «Не время умирать» представляет собой типичную отупляющую жвачку с множеством деструктивных программ: насилие и тупость – лучший способ решения проблем; алкоголь – прекрасный помощник в любом деле; женщины дерутся не хуже мужчин; во всём виноваты русские; МИ-6 и ЦРУ договорятся и спасут мир. Есть и пара позитивных моментов: Бонд становится отцом и проникается семейными чувствами; актуальная сюжетная линия про биологическое оружие.

Подробно

Я не фанат историй про Джеймса Бонда, поэтому сравнивать очередной аттракцион этой кинофраншизы с её предыдущими сериями не стану. Поделюсь впечатлениями об отдельно взятом фильме.

Сначала о том, что понравилось.

Во-первых, это семейная тема. Суперагент, наконец, обзавёлся семьёй и ребёнком, и к роли отца он отнёсся серьёзно. Обретение им семьи показано как некий очень важный жизненный этап, хотя и явно запоздалый в случае с главным героем.

Во-вторых, достаточно актуально смотрится центральная сюжетная линия про генетически программируемое биологическое оружие, способное убивать избирательно человека или сообщества, обладающие определёнными признаками. Существуют ли уже в реальности подобные технологии, сказать сложно, но в российских СМИ проходила серия скандалов на тему сбора биоматериала россиян разными иностранными компаниями.

Кроме того, любопытно показана игра спецслужб и отдельных неизвестных структур в попытке завладеть этим оружием: одни разрабатывают, другие похищают и используют в своих целях, третьи пытаются перехватить инициативу и так далее. На фоне текущего контекста с так называемой «пандемией» и переделкой мира под предлогом борьбы с вирусом, показанные события смотрятся как минимум интересно, хотя прямые аналогии вряд ли уместны.

В остальном фильм «Не время умирать» представляет собой типичную отупляющую жвачку с множеством деструктивных программ. На некоторых акцентирую внимание.

Во-первых, Джеймс Бонд в перестрелках ведёт себя как бессмертный идиот – с пистолетом выходит на самое простреливаемое место (в середину улицы) после чего хэдшотит всех своих противников, засевших на крышах, балконах и так далее. Спасает его только то, что злодеи в фильме либо не торопятся выстрелить, либо стреляют исключительно мимо.

В целом насилия и убийств очень много – если посчитать, то количество трупов, наверное, перевалит за пару сотен. При этом условно «хорошие» в кадре убивают даже чаще, чем условно «плохие». Превышает дозу казней только количество глупостей, которые постоянно совершают главные герои – обычно под эпичную музыку и с проникновенными взглядами, как будто понты оправдывают неадекватное поведение.

Во-вторых, на смену суперагенту-мужчине, по всей видимости, идут суперагенты-женщины, здесь таковых показали сразу несколько. При этом платья, шпильки и хрупкие тела им нисколько не мешают демонстрировать чудеса ловкости и хладнокровности. Феминисткам бальзам на душу.

В-третьих, в фильме очень много алкоголя. Бонд пьёт и пиво, и водку, и мартини. Периодически он даже отстреливается с бокалом в руках, и естественно постоянная тяга выпить агента 007 совсем не вредит его профессионализму. Крепкий алкоголь показан своеобразным атрибутом британских джентльменов и крутых спецагентов. В общем, классическое лживое алкогольное программирование.

В-четвёртых, красивые и дорогие машины, костюмы, яхты, часы, отели и прочие атрибуты успешной жизни. Конечно, иногда бывает приятно погрузиться в мир обеспеченных людей, но надо понимать, что после таких экскурсий, своя собственная жизнь может утратить былую насыщенность и привлекательность. Поэтому весь этот показной и недоступный подавляющему большинству гламур вряд ли уместен для широкой публики.

Ну и естественно не обошлось без негров и русских. Первые - хорошие и помогают спасать мир. Вторые – злодеи, на чьей заброшенной военной базе и происходит подготовка уничтожения этого самого мира. В целом, это скорее хорошо – раз Голливуд снова изображает русских в подобном свете, значит, Россия возможно двигается в правильном направлении.

Небо

Фильм, 2020Коротко

Фильм «Небо» через историю главных героев знакомит зрителя с миссией, которую российские войска выполняют в Сирии – раскрыта роль терроризма как инструмента международной политики, показаны провокации со стороны англоязычных «партнёров». С воспитательной точки зрения герои демонстрируют такие положительные качества, как достойное и честное поведение, любовь к Родине, самоотверженность, забота о близких. Показаны хорошие отношения в семье.

Подробно

Фильм «Небо»: О тех, кто служит России

Фильмы про реальных, а не выдуманных героев, сегодня снимаются редко – в моде киноистории про преступников, проституток, гопников или фантастических спасителей мира, в одиночку справляющихся с армиями злодеев. Да и журналисты центральных телевизионных каналов не жалуют тему подвига простого человека, предпочитая для своих сюжетов и передач выискивать что-то громкое, негативное, скандальное и желательно связанное с жизнью звёзд шоубизнеса.

Хотя героического в нашей современной жизни на самом деле много. Если кто-то в этом сомневается – то можете найти в Интернете сайт «Карта героев», на котором представлено уже более 8 тысяч историй. Многие из них могли бы стать основой для вдохновляющих репортажей или сценариев.

Новый российский фильм «Небо», рассказывающий о военных лётчиках в Сирии и снятый при поддержке Министерства обороны, как раз и является хорошим примером подобного творчества. В центре повествования история двух лётчиков - подполковника Олега Сошникова и капитана Константина Муравьёва, выполняющих свой воинский долг за пределами Родины.

Картина описывает реальный инцидент, произошедший в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24 над территорией арабской республики. В фильме фамилии офицеров изменили, а имена оставили: в действительности это были Олег Пешков и Константин Мурахтин. Их самолет во время боевого вылета был сбит турецким истребителем на границе Сирии и Турции. Оба пилота катапультировались, но Пешкова террористы расстреляли в воздухе.