Дмитрий Раевский

Последний визит: 1 час назад

ID: #68

Уровень 1: Новичок

Россия, Феодосия

Уникальные просмотры профиля: 350

Зарегистрирован: 22 мар. 2019 г.

Лёд 2

Фильм, 2020Коротко

Фильм «Лёд 2» стал очередным «успехом» российского кинематографа, если судить по количеству зрителей и кассовым сборам. Такое внимание аудитории, по всей видимости, обеспечено тем, что история показана действительно трогательная, и в некотором смысле жизненная и человечная. Во всяком случае, создаётся такое впечатление при просмотре, но соответствует ли оно действительности – вопрос спорный.

Подробно

Главный герой Александр Горин в результате жизненной трагедии (его жена умирает во время родов) оказывается совсем один на руках с маленьким ребёнком. Он вынужден отказаться от своего любимого дела – карьеры хоккеиста, чтобы заняться воспитанием дочки. По какой-то причине у него совсем нет друзей или родственников, которые могли бы помогать в этом деле, и ему приходится всё осваивать полностью самому – начиная от кормления малыша, и заканчивая методами воспитания.

С одной стороны Горин очень радуется своей дочери Наде, с другой стороны – его жизнь показана по-настоящему тяжёлой. От окружающих он получает в основном не поддержку, а постоянные проблемы: приглашённая няня оказывается безответственной (по какой-то причине искать другую няню он не стал); бывший тренер ведёт себя как эгоист и обвиняет его в проигрыше команды; служба опеки норовит отнять ребёнка за отсутствие прививки и плохие условия в доме. В общем, поводов «пустить слезу» в фильме действительно много.

Но наш герой не сдаётся, стойко переносит все тяготы, хотя и допускает серьёзные ошибки в воспитании – запрещая Наде идти по стопам матери и становиться на лёд, осваивать фигурное катание. Так как смерть его жены связана с профессиональной травмой, полученной во время катания.

Апогеем страданий героя становится ситуация, в которой у него служба опеки отбирает дочь и передаёт её на воспитание Ирине Шаталиной – детскому тренеру по фигурному катанию, сыгравшему важную роль в жизни его супруги. Ирина любит девочку, но считает, что Александру надо наладить свою жизнь, и не препятствовать Наде в её стремлении стать фигуристкой.

Горин находит в себе силы устроиться на нормальную работу (одно из требований со стороны опеки), и возвращается в профессиональный хоккей, где спустя какое-то время снова достигает хороших результатов. Всё это он делает не из эгоистических побуждений, а ради своей дочки, пытаясь таким образом восстановить свои родительские права. Тем не менее, в финальной сцене на судебном заседании он соглашается с тем, что на данном этапе девочке лучше находиться под присмотром Ирины Шаталиной, но так как его отношения с Ириной уже наладились, и он сумел принять решение дочери заниматься фигурным катанием, то повод для конфликта исчерпан и в финальной сцене они все вместе радостно наблюдают за катанием Нади на льду.

В фильме также есть небольшая романтическая линия, связанная с сотрудницей опеки, которая всячески помогает Александру вернуть свои родительские права и искренне переживает за ту сложную жизненную ситуацию, в которой он оказался.

Что понравилось:

1. Главный герой показан любящим отцом, готовым преодолевать серьёзные испытания ради своей дочери - он даже готов отказаться от своей карьеры.

2. Судьба девочки волнует и всех других основных персонажей: тренера по фигурному катанию и сотрудницы органов опеки. Они руководствуются в своих решениях искренней заботой о будущем ребёнка и своим пониманием, как правильно поступить в данной ситуации.

3. В фильме отсутствует какая-либо пошлость, главный герой отказывается от алкоголя ради дочери.

4. Показано, как трудно ребёнку переносить разрыв семьи, метаться между любимыми людьми, не понимая, почему нельзя всем жить вместе и счастливо. В начале и в конце фильма есть хорошие слова о том, что надо стараться быть вместе и держаться друг друга.

Что не понравилось:

1. Несмотря на всю трогательность истории, в сухом остатке имеем следующее: Рожать – очень больно и очень опасно (можно даже умереть). Растить ребёнка – очень тяжело. Конечно, кого-то такая история замотивирует уделять больше внимания детям и стойко преодолевать все трудности. Но кого-то она может замотивировать и в обратную сторону – вообще не ввязываться в это дело.

2. Окружающие главных героев фильма люди показаны преимущественно в негативном свете: тренер главного героя – подлец; хоккеисты из его команды – ни один не пришёл на помощь; няня – безответственная; учительница в школе – скорее мешает, чем помогает, и так далее. Такое ощущение, что в фильме есть только семья и причастные к ней – а все остальные вокруг эгоисты и чужаки. Даже среди детей, которые тренируются в группе фигурного катания, царит конкуренция и желание друг друга подставить. Если оценить общую атмосферу – то фильм гораздо в большей степени продвигает индивидуализм, чем коллективизм. Посыл примерно такой: «ты должен выжить и защитить свою семью в этом жестоком мире».

3. Главный герой показан истеричкой. Понятно, что у людей бывает такой несдержанный характер, но когда Александр раз за разом на протяжении всего фильма ведёт себя импульсивно, психует, срывается, поддаётся лишним эмоциям – то всё это выглядит как-то не по-мужски. А так как актёр на главную роль подобран очень популярный и привлекательный (Александр Петров), и в целом его образ в фильме положительный, то с высокой вероятностью большое количество зрителей будут вольно или невольно перенимать такой стиль поведения.

Неоднозначные моменты:

1. Органы опеки показаны как с положительной, так и с отрицательной стороны. На примере первой сцены, где они врываются в дом и начинают лазить по холодильнику, принимать неадекватные решения – хорошо видны возможные перегибы в работе этой службы. На примере сотрудницы, решившей помогать Александру – показана важность человеческого фактора и индивидуального подхода в работе опеки.

В то же время транслируется и ряд ложных моментов. Например, по фильму получается, что нельзя отказываться от прививки, иначе придут органы опеки, и у семьи будут большие проблемы. Это ложь. По современному российскому законодательству только родители решают, следует ли ставить ребёнку ту или иную прививку, и органы опеки не могут вмешиваться в данный вопрос.

2. Отсутствует образ счастливой полной семьи. Нет бабушек, дедушек, нет матери и так далее. Понятно, что на этой трагедии построен сюжет фильма. Но ведь сюжет выбирают сценаристы, продюсеры. И можно придумать или найти увлекательную историю, в центре которой будет преодолевать трудности целая семья.

Как рассказывает в одном из своих интервью политолог и кинематографист Дмитрий Таран, во время посещения им крупнейшего европейского телерынка МИП ТВ в Каннах на собрании генеральных продюсеров телеканалов прямо озвучивалось требование: «нам не нужно показывать счастливую семью» (видео по ссылке: https://vk.com/video-82197743_456246254).

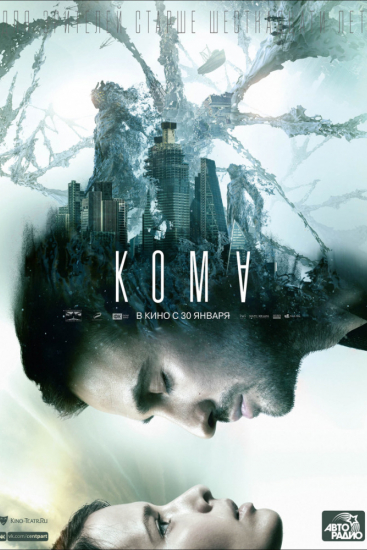

Кома

Фильм, 2019Коротко

Авторы фильма «Кома» показали реальную жизнь несправедливой, чтобы на этом фоне было легче подвести зрителей к оправданности ухода в мир фантазий и грёз. «Корень ваших проблем не в вас самих и не в неправильном устройстве общества, а в том, что сама жизнь несправедлива» - примерно такой посыл проходит в умолчаниях. И реализован этот разрушительный посыл на достаточно высоком уровне – как в визуальном, так и в смысловом аспектах.

Подробно

Любой фильм – это, прежде всего, история. Чем более грамотно и целостно она продумана, чем более реалистично показана, тем выше вероятность, что зритель останется доволен. Но помимо внешней оболочки, всегда есть и содержание. Какой посыл или какая идея скрывается за очередной «киносказкой» для взрослых.

Российский фантастический фильм «Кома» - из тех историй, которые что называется «заходят». Есть интересный сюжет с философской составляющей, есть красивая подача, есть над чем поразмышлять после выхода из киносеанса. Но озвученные положительные моменты ещё не значат, что кино хорошее. Ведь если, как следует подумав и оценив увиденное, ты приходишь к выводу, что автор с помощью качественной обёртки хотел заложить тебе в голову деструктивную идею, то это значит, что фильм плохой, а лежащая в его основе история – вредная по своему влиянию на сознание.

Главный герой «Комы» с характерным прозвищем «Архитектор» попадает в автоаварию, после которой он просыпается в странном мире, созданном из воспоминаний. Вокруг него обрывки всевозможных зданий, строений, дорог, памятников, людей – каким это всё осталось в памяти тех, кто, как и он, оказался в коме.

В новой реальности есть команда выживальщиков, которой приходится бороться со «Жнецами» - чёрными монстрами, охотящимися за жителями этого странного места. Многие из выживших обладают в этом мире грёз разными уникальными способностями: суперсилой, навыками лечить раны, прокладывать безопасные маршруты или чувствовать приближение врага. Но никто из них, как и главный герой, не помнит, как они здесь оказались, почему впали в кому и кем они были в своей настоящей жизни.

Возглавляет поселение «коматозников» предводитель по имени Ян. Он верит, что когда-нибудь им всем удастся найти остров, полностью свободный от Жнецов, и для этого организует регулярные разведывательные экспедиции в ближайшие окрестности.

По мере освоения в новом мире главный герой постепенно вспоминает обрывки своей настоящей жизни, в которой у него была мечта – построить уникальный жилой комплекс, состоящий из прекрасных многоярусных домов, арок, бассейнов. Его проект оказался никому не нужен, кроме одной сомнительной организации с названием «Выход есть». Параллельно раскрываются и уникальные способности Архитектора – в этой фантастической реальности благодаря своей фантазии и навыкам проектирования он может создавать различные строения. Также у него завязывается роман с героиней по имени «Флай».

Узнав о навыках Архитектора, главарь Ян просит его создать тот самый райский остров, в котором все они смогут жить счастливо, избавившись от вечной войны с тёмными жнецами. Архитектор соглашается, но экспедиция к месту стройки закачивается столкновением с монстрами, в ходе которой главный герой неожиданно выходит из комы и просыпается в странном помещении, в котором множество людей лежат на койках с подключёнными приборами искусственного поддержания жизни. Вместе с ним просыпается и главарь выживальщиков Ян.

Дальнейшие события раскрывают перед зрителем достаточно неожиданную картину. Оказывается, что все участники мира грёз попали в кому не в результате какого-то случайного события, а придя в секту «Выход есть». Её создатель – тот самый Ян, научился воплощать мечты людей, погружая их в бессознательное состояние и даря им новую жизнь в мире грёз. Однако для того, чтобы эта «виртуальная жизнь» была правильно организована, им нужен был гениальный архитектор – человек с развитым воображением, способный создать тот самый идеальный мир.

Сам главный герой также вспоминает, что прежде, чем отправиться на встречу в фонд «Выход есть», он много лет посылал свой проект в разные организации, но отовсюду ему пришёл отказ. Из-за отсутствия предложений и средств девушка бросила его, а сам он был на грани суицида. Но по словам Яна, архитектор является гением, чьи идеи опередили время (зрителя настойчиво убеждают в том же самом). Поэтому он не может быть счастливым в реальности, но может обрести счастье там, в новом мире – вместе с остальными коматозниками.

Архитектор отказывается от такого предложения, но соглашается отправиться снова в кому, чтобы спасти свою девушку Флай. Вместе со своей возлюбленной ему удаётся выбраться из мира грёз и сбежать из секты «Выход есть».

Однако финальная сцена многое переворачивает в посыле рассказанной истории. Мы видим, что главный герой проектирует обычные многоэтажные дома – это его работа, которая нужна для заработка. Флай живёт вместе с ним - она счастлива, что их жизнь наладилась. Но сам герой выглядит недовольным, так как его нынешний труд не позволяет раскрыть его талант. Ему приходит письмо, в котором лежит новое приглашение в фонд «Выход есть». Он не выбрасывает его, а аккуратно кладёт в свой стол и запирает. Появляются финальные титры.

Таким образом, создатели фильма ставят перед главным героем и перед зрителями достаточно сложный философский выбор: если вы гениальны, а окружающий мир не может оценить ваших талантов и достижений – не лучше ли будет переместиться в искусственную реальность, в которой вы сможете осуществить ваши самые смелые мечты? Через линию Архитектора показано, что он выбрал реальность, но, в конце концов, пожалел о своём выборе или как минимум не считает его правильным и рассматривает возможность возвращения в мир грёз. Сомнения главного героя подталкивают и зрителя к тому, чтобы отдать предпочтение иллюзии, или как минимум создают основу для дальнейшего возможного движения в эту сторону.

Тема для центральной истории фильма выбрана действительно очень актуальная. С учётом темпов развития современных технологий виртуальной реальности, время, когда человек сможет добровольно уходить в свои фантазии, - не за горами. Многие уже сейчас проводят за компьютерными играми по много часов в день. Другие - используют алкоголь, табак и иные психостимуляторы, чтобы забыться.

Каким же образом создателям фильма удалось аккуратно и убедительно подвести зрителя к этой в целом разрушительной идеи?

Ответ на самом деле прост. Они показали реальный мир несправедливым. В созданной киновселенной в несчастье главного героя и многих других персонажей виновата вроде как сама жизнь: кого-то она оставила калекой, кто-то по неведомым причинам потерял свою семью, кто-то не может реализовать свои таланты, а кто-то с рождения оказался слабоумным. Видя всё это в таком контексте зритель думает, что действительно реальность несправедлива, а значит - нет смысла за неё бороться или держаться.

Но на самом деле у каждой человеческой трагедии в нашем мире есть своя предыстория и своя причинно-следственная связь. Например, больные или недоразвитые дети чаще всего рождаются по причине употребления алкоголя, табака или других ядов (всевозможные химические наполнители в пищи, ГМО и так далее). И появление таких детей, а тем более рост подобной статистики должны быть поводом и для родителей, и для всего общества пересмотреть какие-то свои взгляды на жизнь. Например, начать жить трезво! Или вступить в борьбу за противодействие распространению ГМО, за популяризацию экологически чистых продуктов и т.д.

Да и «непризнанный гений Архитектор» возможно в своих мечтах слишком оторвался от реальности. Конечно, хорошо бы создать сразу идеальный жилой комплекс заоблочной стоимости и прославиться – но может быть, стоило бы начать с проектирования каких-то более реальных объектов для обычных людей. Или задаться вопросом: а как так получилось, что люди живут в квадратных бетонных коробках, и не имеют возможности переехать в более благоприятные условия. Глядишь и вышел бы на вопросы управления обществом, взглянул бы на проблему шире, а не доводил бы себя страданиями до суицидального состояния.

Но все эти логичные рассуждения создателям фильма были не нужны. Им надо было показать несправедливость настоящей жизни, чтобы на этом фоне подвести зрителей к оправданности ухода в мир фантазий и грёз. Убедить зрителей, что многие из них, также как и главный герой, просто непризнанные гении («корень ваших проблем не в вас самих и не в неправильном устройстве общества, а в том, что жизнь несправедлива» - примерно такой посыл проходит в умолчаниях). И реализована эта задача на достаточно высоком уровне – как в визуальном, так и в смысловом аспектах. Надеюсь, что как минимум те, кто прочитал эту рецензию, уже не попадутся на эту «удочку».

Реальный архитекторы в этом фильме – те, кто остались по ту сторону экрана: его режиссёры и сценаристы. И в отличие от главного героя – это не несчастные потерянные гении. А расчётливые профессионалы своего дела. Вот только их труд направлен не на благо обществу.

Маленькие женщины

Фильм, 2019Коротко

Добрый и душевный фильм, рассказывающий историю нормальных человеческих отношений. Есть хороший образ многодетной и счастливой семьи. Главные героини фильма с честью проходят ряд жизненных испытаний и находят своё человеческое и семейное счастье.

Подробно

Современный кинематограф чаще всего старается шокировать зрителя. Для этого сценаристы и продюсеры выбирают сюжеты, в которых с главными героями происходят какие-то экстраординарные события: то надо спасать мир, то надо спасать себя от маньяка, то расследовать кровавое преступление, то распутывать любовные интриги и так далее. Регулярное погружение в такой карнавал страстей и событий может сформировать ощущение, что реальная жизнь живых настоящих людей какая-то скучная и серая.

Но к счастью, есть ещё фильмы, которые могут достаточно ярко, увлекательно и поучительно показать жизнь обычных людей, которым каждый день приходится делать тот или иной выбор, сталкиваться с трудностями, мечтать и следовать голосу своего сердца. На фоне настоящей человеческой жизни сразу чувствуется фальшь и неестественность всех этих историй про супергероев или суперпреступников. Приходит понимание, что место подвигу есть в жизни каждого из нас, и этот подвиг чаще всего не сводится к какому-то одномоментному действию, а гораздо больше похож на ежедневный труд, наполненный ответственностью и осознанностью. Он не приносит славы и оваций, но дарит гармонию и душевное спокойствие – даже в тех случаях, когда жизнь предлагает непростые испытания.

Фильм «Маленькие женщины» оказался как раз такой душевной историей, в которую приятно погрузиться, зарядившись от неё положительным настроем и уверенностью, что если поступать правильно, то всё обязательно сложится хорошо.

События фильма описывают жизнь одной семьи в годы Войны за независимость в США. Отец ушёл воевать на фронт, оставив свою супругу с четырьмя дочками и няней справляться по хозяйству. Девушки, несмотря на достаточно стеснённое финансовое положение, живут весело и дружно. Их быт занимают в основном вопросы творчества и учёбы. Находят время и для того, чтобы помечтать или выбраться в местный клуб на танцы. У каждой из героинь своя история: кто-то мечтает стать писателем и самостоятельно зарабатывать на жизнь, кто-то уже строит планы о замужестве, а кто-то посвящает себя музыке и искусству.

Авторы фильма с помощью регулярных отсылок в прошлое делают повествование нелинейным, предлагая зрителю наблюдать за развитием истории каждой из девушек одновременно во взрослом и юношеском возрасте. И если поначалу это кажется странным, то спустя пол часа просмотра начинаешь чувствовать, что такой формат подачи позволяет хорошо раскрыть внутренний мир каждой из героинь, показав испытания, с которыми они сталкиваются, и процесс их преодоления.

Фильм демонстрирует много положительных примеров, но, пожалуй, главный из них – это образ многодетной, счастливой и крепкой семьи. Картина в целом посвящена преимущественно семейной теме. Здесь есть образ мудрой, доброй и красивой матери; образ отца – человека честного, смелого и порядочного; образ дедушки, который умеет ценить таланты; образ мудрой пожилой тётушки.

Также стоит привести в пример жизненную позицию каждой из девушек. Все они так или иначе пытаются найти своё место в жизни, понять, что именно сделает их счастливыми, и чем они сами могут быть полезны близким или окружающим. И этот путь оказывается достаточно тернист и труден. Но их мечты и способы достижения поставленных целей в целом демонстрируют положительные образцы. Особенно история одной из сестёр – по имени Джо Марч. К концу фильма она приходит к пониманию, что чтобы сделать мир лучше, нужно направить свои усилия на воспитание будущих поколений. Вместе с мужем и другими родственниками они открывают школу для обучения и творческого развития детей.

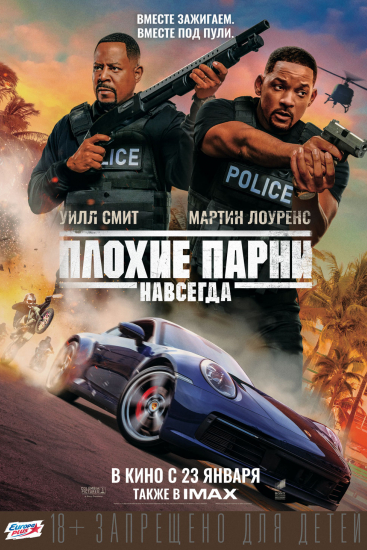

Плохие парни навсегда

Фильм, 2020Коротко

Фильм пропагандирует пошлость, алкоголь, нецензурную лексику, насилие как главный способ решения проблем. В роли главного положительного героя представлен персонаж с низкими морально-нравственными качествами, склонный к необдуманному и агрессивному поведению. Иногда он ведёт себя как ребёнок, иногда как маньяк. Но так как он побеждает главного злодея, то в целом симпатии зрителей на его стороне.

Подробно

После просмотра фильма «Плохие парни навсегда» сложилось устойчивое впечатление, что примитивизация контента в жанре «Боевик» продолжает усиленно нарастать. И дело даже не в обычных деструктивных закладках - по типу сцен в баре, пошлого юмора, восхищения «тачками», обилия насилия и зацикленности на своей крутости – а в том, что и сам сюжет и поведение персонажей представляют собой верх глупости и абсурда. Такое ощущение, что голливудское кино сегодня делают по принципу «чем тупее и похабнее – тем лучше!».

Какая-то женщина с целью побега из тюрьмы устраивает кровавое убийство надзирательницы и бригады врачей. Выбравшись на волю, она встречает своего сына Армандо и говорит ему, что он должен отомстить за смерть их отца – известного мексиканского наркоборона. Для этого надо убить всех, кто был причастен к событиям двадцатилетней давности. Её сынок, оказавшийся по непонятным причинам суперпрофессиональным киллером, начинает в одиночку расстреливать различных высокопоставленных лиц, в том числе совершает покушение на главного героя - детектива Майка Лоури, после чего тот на несколько месяцев попадает в больницу.

Элитная команда американской полиции пол года не может выйти на след Армандо, который совершенно открыто устраивает бойни в крупных городах среди бела дня (они даже ни разу не пытаются проследить по камерам наружного наблюдения, откуда он появляется и куда уезжает на своём мотоцикле). Когда, наконец, Майк выходит из больницы, он вместе со своим напарником Маркусом быстро выходит на нужных информаторов и через них на главного убийцу. Ближе к финалу боевик превращается в «Санта-Барбару»: Майк узнаёт, что киллер, которого они все ищут, – на самом деле его сын от единственной «любви» всей его жизни, которую он 20 лет назад посадил в тюрьму, потому что она была сумасшедшей ведьмой-садисткой. В финальной сцене ведьму убивают, а сына он спасает и, судя по эмоциональности сцены и тональности разговоров, морально не осуждает его – а ведь тот только и делал, что крошил всех направо и налево на протяжении всего фильма. С болью в сердце за родную кровинушку Майк всё же сажает в тюрьму Армандо за совершённые преступления, но обещает регулярно навещать! Хэппи-энд!

Так как сам сюжет ничего кроме отторжения не вызывает, то пройдёмся по некоторым типовым моментам. Ради таких «закладок» зачастую и создаются подобные боевики, чтобы определённым образом повлиять на любителей «публичных казней» (когда-то люди собирались на площадях посмотреть, как очередного преступника ведут на эшафот, а сегодня, чтобы насладиться кровавым зрелищем, можно пойти в кинотеатр на боевик или фильм ужасов…):

1. Алкоголь является неотъемлемым атрибутом любого важного события в жизни героев: родился ребёнок – это повод напиться; хочешь душевно поговорить с другом – бутылка в помощь; победили злодея – срочно праздновать в бар; восстанавливаешься после травмы – алкоголь не помеха; празднуешь свадьбу – тост за здоровье молодых, и т.д. В целом, те или иные спиртные изделия присутствуют в кадре около 10-15 минут всешго хронометража фильма. Через такое навязчивое акцентирование внимания на этой теме зрителей приучают к аналогичному образу жизни с регулярным самоотравлением спиртом. Потому что как сказал немецкий психиатр Эмиль Креппелин: «Нет лучшего средства для создания идиотов, чем алкоголь».

2. Если ты взрослый состоявшийся мужчина и успешный профессионал своего дела, то вполне нормально, если ты будешь постоянно материться, бравировать своей крутостью и регулярно отпускать шутки на туалетные темы. Что ещё пообсуждать двум закадычным друзьям, как не свои достижения на интимном фронте?

3. Главный герой должен быть выскочкой-одиночкой, желательно ещё безрассудным, импульсивным и самонадеянным. Только тогда ему будет сопутствовать удача во всех делах. «Армандо – он того же возраста, чокнутый, как я, безпощадный, как я и настырный, как я» - с серьёзным видом рассказывает главный ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ персонаж фильма, к которому вроде как должен проникнуться симпатией зритель. Получается, что быть сумасшедшим и безпощадным – это вроде как хорошо… В другом месте он же поучает «в борьбе с преступником – важно быть немного преступником!» По сути, через таких героев зрителю транслируют посыл, что на пути достижения цели – любые методы хороши. Вот только в жизни, в отличие от кино, такая идеология ведёт не в супергерои и спасители мира, а в противоположную сторону.

4. Насилие – отличный способ решения всех проблем. Зачем включать мозг, если можно просто убить того, кто тебе не нравится или мешает. А если надо узнать какую-то важную информацию – то в 21-м веке удар молотком по пальцам несговорчивого подельника - по-прежнему самый надёжный метод.

5. Ты - хозяин жизни, и можешь свободно разъезжать по многолюдным улицам на огромной скорости, подвергая риску десятки пешеходов - просто потому что тебе это в кайф, или потому, что ты хочешь порадовать своего друга, побыстрее доставив его в роддом на встречу со своим первым внуком. Друг – это ведь гораздо важнее, чем возможная случайная смерть прохожего. Описанная логика поведения опять же представлена ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ героями фильма.

6. В многочисленные мелкие сцены, которые длятся буквально по паре секунд и не имеют никакого отношения к сюжету, лучше всего вставлять полуголые женские тела в купальниках, бокалы, сигары или порнографические сайты и сцены с извращениями. Ведь это так хорошо дополняет общий посыл фильма на деградацию!

7. Для полного комплекта хорошо бы раскрыть материнскую тему. В фильме всё время звучит слово «мать», но привязано оно к самому безжалостному персонажу, хладнокровно убивающему всех и даже своего сына, когда он становится на её пути. Словом «Мать» за два часа десятки раз называют настоящее исчадье ада, что невольно выстраивает крайне негативные ассоциации с этим святым для каждого человека понятием. Справедливости ради стоит сказать, что есть в картине и несколько ярких сцен, описывающих радость рождения ребёнка. Но они всё время чередуются с иными эпизодами, в которых «мамочка» наставляет своего «сыночка», кого и как надо убивать.

8. Создатели фильма как следует поизмывались над верующими людьми, выставив в идиотском свете такие понятия как религия, Бог, карма и так далее (досталось всем – от буддистов до христиан). Этот посыл был раскрыт через поведение Маркуса, который в какой-то момент решил отказаться от насилия и задуматься о миссии человека, но естественно у него из этого ничего не вышло. В целом, по сюжету складывается впечатление, что Бог одобряет любые методы насилия и даже не предоставляет людям возможностей как-то по-другому решать конфликтные ситуации. Таковы представления авторов фильма о нашем мироздании, которые они транслируют массовой аудитории.

А есть ли в этом фильме хоть что-то хорошее? Да есть. Главные герои постоянно напевают песню Боба Марли «Bad Boys», в которой есть вот такие строчки:

«Плохие парни, зачем вам надо быть такой мразью?

Знаете ли вы, что вы – представители человеческого рода,

Рожденные матерью и любимые отцом.

Образ жизни приходит и уходит.

Я знаю, бывает, что вы хотите завязать,

Я знаю, иногда вы хотите завязать».

Но создатели фильма, по всей видимости, решили идти по другой дорожке и агитировать зрителей в сторону деградации, дав весьма однозначно понимаемое название своей картине: «Плохие парни навсегда!»

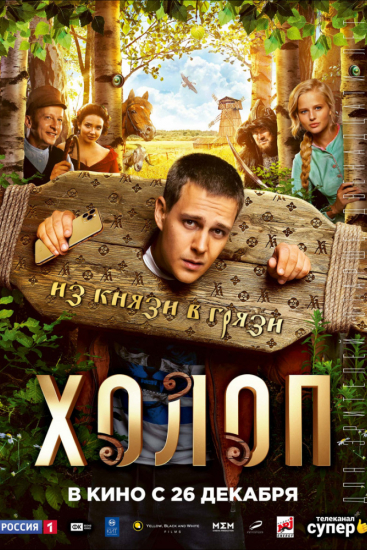

Холоп

Фильм, 2019Коротко

В фильме достаточно ярко показана история нравственного преображения главного героя, который отказывается от барствования и начинает ценить нормальные человеческие отношения, стремится к созданию семьи. В то же время сюжет содержит ряд деструктивных и аморальных моделей поведения, которые представлены положительно. Их осознанное или неосознанное принятие зрителем с высокой вероятностью разрушит планы на счастливую семью и гармоничную жизнь.

Подробно

Главной киноновинкой новогодних каникул 2020 года вопреки ожиданиям многих, делавших ставку на «Вторжение» или «Кошки», стал российский фильм «Холоп», собравший в прокате более миллиарда рублей. Чем же эта история привлекла внимание зрителей, и насколько созидательный посыл она несёт аудитории?

Сюжет фильма рассказывает про молодого парня, которого зовут Гриша. Он ведёт разгульный образ жизни, презрительно относится к окружающим, считает, что ему всё можно, потому что его отец – олигарх, который всегда его «отмажет». После очередной выходки сына Павел – тот самый олигарх – решает, что отпрыска пора проучить и желательно оперативно перевоспитать, сделав из него «Человека». За помощью он обращается к своей партнёрше – телепродюсеру Анастасии, которая уже много лет общается с ним в формате «секс+дружба» (история этих отношений тоже проходит красной линией через весь фильм).

Анастасия при помощи своего бывшего мужа психолога организует имитацию попадания Гриши в прошлое, для чего его похищают и помещают в деревенскую обстановку 1860-го года - с холопами, помещиками, сельскими мужиками и прочими «прелестями». Гриша оказывается в роли конюха, которым свободно может помыкать барин (вплоть до избивания его плёткой) и барский сын Алексей, чьё поведение соответствует тому, как раньше вёл себя сам Григорий. На собственной шкуре бывший сынок олигарха начинает чувствовать все прелести толпо-элитарного режима, но не спешит исправляться и пересматривать свои прошлые взгляды. Лишь когда в истории появляется девушка Лиза, ситуация начинает меняться, и главный герой постепенно проходит путь нравственного преображения. К концу фильма он пересматривает своё отношение к другим людям, к деньгам, и даже способен на подвиг во имя возлюбленной.

Общую картину хэппи-энда дополняет и история его отца, который по ходу развития событий сумел осознать, что многолетние отношения с Анастасией пора уже наконец перевести в режим создания семьи. В этом ему помог бывший муж девушки – эксцентричный психолог, которого играет Иван Охлобыстин. Именно он является главным идейным вдохновителем всего процесса с перемещением в прошлое, и несмотря на все трудности, всегда верит в возможность исправления Григория.

Таким образом сюжет фильма «Холоп» содержит достаточно широкий набор компонентов, которые должны были понравиться массовому зрителю, особенно его женской части:

- по настроению это лёгкая и весёлая комедия, хорошо соответствующая атмосфере новогодних каникул;

- присутствует яркая история романтической любви, ведущая к преображению героя в лучшую сторону;

- есть история перевоспитания сына олигарха, как своеобразный образ потенциального перевоспитания оторвавшейся от народа элиты, её возвращение к человечности;

- сам олигарх показан милым, глупым и добрым персонажем (простому зрителю ведь хочется верить, что олигархи - они все такие же добрые и человечные), который тоже проходит своеобразный путь осознания и в финале решает жениться;

- сильный актёрский состав и увлекательный сюжет.

В то же время на фоне этой достаточно положительной оболочки фильм содержит и ряд разрушительных посылов:

- Отношение к алкоголю у всех героев сугубо положительное на протяжении всего фильма. При этом сцен с употреблением достаточно много как в реальном мире, так и в «прошлом», в которое попал Гриша. Особенно разрушительно то, что после своего вроде как «нравственного преображения» главный герой снова отправляется в бар, только теперь уже не по причине веселья – как в начале фильма, а потому что грустит о разлуке со своей девушкой. По сути фильм начинается и заканчивается сценой пьянки, что весьма показательно.

- Главным стимулом для исправления героя служит история любви к женщине. Всё было бы хорошо, но изначально Григорий показан не только подонком в человеческом смысле, но ещё и тунеядцем, который в принципе не приспособлен ни к какому труду. В конце фильма он в глазах аудитории становится эдаким «молодцом», но вместо того, чтобы заняться каким-то делом, зрителю только показывают его очередное посещение ночного клуба и потом радостную встречу со своей возлюбленной. Никакого приобщения к труду и хоть к какой-то полезной деятельности не происходит – этого просто нет в кадре, как будто стать полноценным человеком можно и без этой составляющей!

- Григорий показан очень необразованным парнем, который не знает историю своей страны, допускает ошибки в самых обычных вещах, известных даже детям. Все окружающие неоднократно смеются над его тупостью. Несмотря на этот недостаток, персонажа ждёт яркий и запоминающийся хэппи-энд, что в глазах зрителя нивелирует ценность знаний, делает их необязательными для достижения успеха.

- История отношений олигарха и его пассии явно деструктивна, так как девушка сама акцентирует внимание на том, что их отношения уже на протяжении 10 лет сводятся к формату «дружеского секса», и это её полностью устраивает. В конце же мы видим, как она становится счастливой женой олигарха. От просмотра такой истории значительный процент зрительниц женского пола, особенно юные, сознательно или подсознательно могут сделать вывод, что вполне можно соглашаться на роль любовницы, потому что такая модель поведения якобы ведёт к построению счастливой семьи. Очевидно, что в реальной жизни этот сценарий в большинстве случаев приведёт девушку к трагедии, а не к замужеству.

- Одна из девушек в фильме ведёт себя очень вульгарно и добровольно соглашается переспать с главным героем, так как это входит в сценарий исторической постановки, и она рассматривает это просто как актёрское дело. В дальнейшем её история развивается достаточно положительно, и в конце фильма у неё тоже есть молодой человек, и показан положительный образ отношений. По сути, через эту героиню происходит оправдание проституции. Единственный сглаживающий момент в этой тематике в том, что сам Григорий выбирает себе в спутницы более скромную, а не эту вульгарную девушку.

- В фильме достаточно много пошлых диалогов, камера часто акцентирует внимание на интимных частях тела и присутствует с юмором поданная сцена инцеста между братом и сестрой, намёки на оральный секс и прочее.

- Есть неприятные сцены с отрубанием конечностей, посадкой на кол, виселицами и прочим. По сюжету, всё показанное является постановочным и ненастоящим (во всяком случае для зрителя), но кадры и образы подобраны откровенные.

О чём думали люди, вставляющие тематику секса без обязательств, проституции, садизма и извращений в кино с рейтингом 12+, сказать сложно. Вопросы возникают и к Министерству культуры – с каких пор эти темы стали уместны в возрасте 12 лет, и почему фильму было выдано прокатное удостоверение с такими ограничениями?

Хотя если учесть, что фильм снят при поддержке другого государственного ведомства – Фонда кино, руководство которого умудряется расходовать народные деньги даже на создание фильмов ужасов, то что уж тут говорить про комедию. Категориями влияния создаваемого ими продукта на детей и в целом на общество, или хотя бы соответствия выпускаемых картин культурной политике государства, чиновники этих ведомств, по всей видимости, не мыслят в принципе. «Эффективные менеджеры», оккупировавшие сферу культуры.

Вторжение

Фильм, 2019Коротко

На примере главных героев фильм учит самоотверженности и заботе о близких, но в ряде моментов герои демонстрируют вредные модели поведения. Центральная сюжетная линия затрагивает вопросы развития Искусственного Интеллекта и влияния СМИ на поведение масс. Предлагаемые ответы и подходы к этим темам выглядят неоднозначно.

Подробно

Фильм «Вторжение» подымает ряд тем, актуальных сегодняшнему дню. Главным агрессором по сюжету оказывается инопланетный искусственный интеллект (ИИ), который просчитывает все события строго логически и на основании сухой математики принимает решения, «обеспечивающие наименьшие потери». Он действует вроде как из благих намерений, но для кого-то эти намерения реализуются в режиме «ты должен умереть, так как представляешь угрозу будущему планеты».

По фильму эта алгоритмика действий ИИ показана в негативном свете, однако обоснование того, почему такой подход ошибочен, не приводятся. Даются лишь пространные рассуждения о том, что человек отличается от машин наличием эмоций и способности любить (создателям фильма ещё стоило бы упомянуть совесть и интуицию, ведь дело не только в одних эмоциях). В результате получается, что сама практика оценки статистических вероятностей реализации того или иного будущего, чем занимается инопланетный агрессор, вроде как неправильная. Ведь вся эта работа каким-то чудным образом приводит к абсурдному решению – убить одну единственную девушку (почему это единственное решение и зачем её убивать, в сюжете остаётся не раскрытым). Хотя в действительности для человеческого общества вполне нормально прогнозировать различные варианты будущего, оценивать их и в том числе на основании совести и нравственности делать выбор в пользу реализации того или иного сценария.

Таким образом по части искусственного интеллекта и прогнозирования будущего фильм затрагивает важную тему, но даёт в большей степени ложные ответы.

Вторая важная тема, которая проходит красной линией через весь сюжет – это манипулирование обществом через контроль над информационными потоками. ИИ перехватывает управление над спутниками и всеми средствами связи, начиная через искусственно скомпилированные телевизионные сюжеты, записи в соцсетях, звонки на телефоны и т.д. создавать у широких масс ложную картину происходящих событий: якобы главная героиня организует теракты совместно с военным руководством России. Это провоцирует волнения в обществе и охоту на девушку и её друзей. Сразу отметим, что создатели фильма на этом примере могли бы показать, что нельзя идти к благой цели (как заявляет ИИ) разрушительными методами. Нельзя спасать мир ложью, манипуляциями и обманом. Цель должна оправдывать применяемые средства. Но эта тема остаётся нераскрытой.

Тем не менее вопрос манипулирования массами через СМИ показан очень наглядно, и вероятно заставит многих зрителей задуматься об окружающих их информационных потоках, подтолкнёт к тому, чтобы человек начал их критически оценивать и анализировать. Задаваясь вопросами из серии: обладает ли реальная Россия суверенитетом в информационном пространстве? Какие ценности, идеи и взгляды продвигают те же фильмы, компьютерные игры, телевидение или музыкальная индустрия? Несёт ли это обществу благо или вред? Какие субъекты в современном мире формируют доминирующие информационные потоки, определяющие поведение, интересы и желания широких слоёв населения? И так далее.

Но несмотря на интересную завязку о влиянии СМИ в первой половине фильма «Воржение», её развитие оказалось достаточно слабым. Второй час киноистории скатился к яркому, но примитивному по смыслам экшену на тему всемирного потопа и спасения мира кучкой героев.

Отдельно стоит остановиться на поведении главных героев и простых людей, так называемой массовки. Начну именно с неё. Простые люди, оказавшиеся в условиях глобальной катастрофы, ведут себя по-человечески и стараются помогать друг другу, что можно отметить как плюс создателям фильма. Достаточно положительно и профессионально показана армия России. Как и первая часть истории – фильм «Притяжение», вышедший в 2017 году, новый фильм продолжает демонстрировать военную мощь России, что, конечно, является абсолютно правильным подходом. Государство в информационной политике и в кинематографе должно демонстрировать свою армию как смелую, хорошо вооружённую и сильную. Во всяком случае, если у страны действительно есть что показать в этой сфере.

А вот действия главных героев и их поступки выглядят уже не столь однозначно. В показанной логике обстоятельств персонажи ведут себя достаточно реалистично, но нельзя сказать, что они поступают разумно. Скорее эмоционально, самоотверженно и местами импульсивно. Вопросы спасения мира от глобальных угроз должны быть связаны с системными и хорошо продуманными действиями, а обществу раз за разом через такие картины навязывают матрицу героических и эмоциональных поступков кучки героев из серии «авось повезёт».

Создатели также впихнули в фильм несколько откровенно деструктивных шаблонных закладок (такое ощущение, что без них сегодня в принципе нельзя выпускать картины в прокат): это сцены пьянок и одна постельная сцена. Эти сцены выглядят абсолютно неуместными в сюжете и серьёзно его портят. Алкоголю поётся целая ода в стиле «это наша традиция», а любовная сцена в фильме «12+» в принципе не уместна. Да и вообще, зачем всегда сводить отношения к демонстрации интимной сферы? Ту самую «Любовь», о которой много говорится в сюжете, можно показать и без этого.

Учитывая, что фильм создавался российскими кинематографистами в соавторстве с иностранными гигантами по типу Sony Pictures, то вполне логично, что он получился противоречивым по смысловой и идейной составляющей. Остаётся надеяться, что наши киношники в ближайшие годы освоят эту красивую голливудскую оболочку, которая во «Вторжении» и «Притяжении» уже присутствует, после чего начнут наполнять её своими созидательными смыслами. А пока оценка «неудовлетворительно».

Малефисента: Владычица тьмы

Фильм, 2019Коротко

Фильм учит тому, что в современном мире недостаточно быть просто благонамеренным и добрым человеком, нужна ещё грамотность и бдительность. Потому что всегда есть те, кто различными манипуляциями и обманами работает на стравливание народов и старается реализовывать свои интересы через войны и столкновения. И тогда остаётся надеяться только на мужество и готовность к самопожертвованию участников разворачивающихся событий.

Подробно

Большинство людей, задумывающихся о влиянии кинематографа на общество, в скором времени приходят к пониманию того, каким мощным оружием в идеологическом плане является Голливуд, и особенно Дисней, который работает с самой восприимчивой аудиторией – с детьми. Транслируемые в увлекательной художественной форме штампы и модели поведения, а также ценности и взгляды, постепенно перенимаются обществом и становятся частью нашей жизни. Сначала мысль или яркий экранный образ – а потом их воплощение в реальности.

В этой ситуации, когда на роль главного положительного героя в произведении для детей назначают демонического персонажа с рогами и крыльями, да к тому же называющего себя «владыкой тьмы», то у думающего взрослого зрителя возникает закономерный вопрос: а тому ли мы учим детей, и тех ли героев предлагаем им для подражания?

Поэтому вполне закономерно, что первая часть фильма «Малефисента» встретила серьёзную критику со стороны как родительской общественности, так и всех тех, кто осознаёт последствия размытия добра и зла в мировосприятии детей. Закономерно, что и отношение ко второму фильму этой серии было у многих изначально скептическим. Однако вопреки ожиданиям центральный идейный посыл фильма оказался достаточно созидательным, и наряду с сохранившейся негативной визуальной стороной появился и ярко выраженный положительный миротворческий посыл, что особенно актуально в условиях напряжённой международной обстановки.

Собственно, на нём и остановлюсь подробнее, так как показан он достаточно глубоко и метко.

По сюжету, между Королевством людей и Топких болот, где обитает Малефисента и различные волшебные создания, обстановка остаётся напряжённой и постоянно находится на грани войны. Все надежды простых мирных жителей на предстоящий союз принцессы Авроры и принца Филиппа, который должен послужить первым шагом в выстраивании мирного сосуществования двух абсолютно разных народов.

Однако количество прошлых обид и уровень недоверия друг к другу настолько велики, что процесс налаживания диалога под большим вопросом. С одной стороны, сама Малефисента не в восторге от предстоящего замужества её падчерицы, а с другой стороны – и матерь принца Филиппа, а по совместительству Королева, совсем не рада идее объединения королевств. Остальные главные герои: Аврора, Принц, Король - в начале фильма слишком увлечены предстоящим празднованием и беспечно игнорируют существующий конфликт интересов, надеясь, что всё уладится само собой.

Далее в фильме хорошо показано, как с помощью интриг и слухов можно играть на противоречиях общества, вовлекая в целом благонамеренных людей в разрушительные сценарии, и реализуя принцип «стравливай и властвуй».

По ходу развития событий зрителя знакомят ещё и с третьим народом, вынужденным жить на «краю вселенной» в результате прошлого печального опыта столкновения с миром людей. И в его руководстве тоже есть сторонники разных взглядов: условно «партии войны» - ратующей за силовой сценарий, и «партии мира» - призывающей сделать ставку на добрососедские отношения.

В конце фильма путём больших жертв и личного героизма многих персонажей (это явный «плюс» фильма, так как показано несколько действительно волевых и порядочных героев), трём королевствам удаётся прийти к разрешению конфликта, осознать гибельность войны «до последнего бойца» и выявить тех, кто жестокостью и обманом продвигал разрушительные сценарии.

Фильм учит тому, что в современном мире недостаточно быть просто благонамеренным и добрым человеком, нужна ещё грамотность и бдительность. Потому что всегда есть те, кто различными манипуляциями и обманами работает на стравливание народов и старается реализовывать свои интересы через войны и столкновения. И тогда остаётся надеяться только на мужество и готовность к самопожертвованию участников разворачивающихся событий.

По каким причинам Дисней наполнил изначально явно разрушительный сценарий достаточно сильным миротворческим посылом, сказать сложно. Быть может, международная обстановка требует такой корректировки и подобного созидательного импульса. Ведь скатываться к глобальной войне или экологической катастрофе никто не хочет, а значит - это та тема, на базе которой могут находить точки соприкосновения абсолютно разные стороны.

*В фильме нет пошлого юмора и эротических сцен (однако отдельные наряды Малефисенты выглядят достаточно вызывающе), но есть несколько эпизодов с употреблением алкоголя.

* Сцены насилия и в целом общая атмосфера фильма – явно не соответствуют заявленной категории 6+. Минимум должно быть 12+. Да и «оттенки серого» с положительными рогатыми персонажами или героями по имени Диаваль (уж больно созвучно с «Дьяволом») никто не отменял. Маленьким детям нужны чёткие разграничения понятий добра и зла.

* Наличие вредной пропаганды – достаточно спорный момент, и наверное, разные зрители оценят этот блок по-разному - особенно неоднозначные образы семейных отношений или демоническую тематику. Но как минимум, обошлось без гламура, эгоизма, пропаганды ЛГБТ, феминизма (есть яркие и сильные персонажи как среди женщин, так и среди мужчин) и прочего, что уже неплохо.

Девушки бывают разные

Фильм, 2019Коротко

Под прикрытием лёгкой комедии в сознание зрителя внедряется позитивное отношение к алкогольному веселью, толерантность к мужикам в женских платьях, восприятие трусости и тупости как чего-то естественного и обыденного. «Веди себя как идиот и будет тебе счастье!» - примерно такой общий посыл этой картины зрителю.

Подробно

Несколько озабоченных друзей, не пропускающих мимо себя ни одной юбки, отправляются в отпуск в Мексику, чтобы как следует отдохнуть и покупаться. В первый же день они напиваются до поросячьего визга, выбрасывают свои паспорта в море («чтобы когда-нибудь сюда вернуться!»), крадут петуха у местного мафиози и съедают его.

Петух оказался не простым: у него на шее была флешка с секретными чертежами российских ракет, которая закономерно оказалась в животе у одного из главных героев. Теперь трём друзьям приходится скрываться от преступников, а для этого они решают переодеться в женщин.

Дальше зрителя ждёт стандартный набор туалетных шуток из сюжетов подобной тематики: мальчики бреют ноги и красятся; переодетые в женские наряды парни флиртуют с другими мужиками или пристают к девушкам; засматриваются на женские прелести и так далее.

Что касается моральных качеств главных героев, то нам показаны слабые и безвольные личности, которые: постоянно лгут и обманывают; в случае опасности каждый пытается себя выгородить; ведут себя трусливо - втроём убегают от одного бандита; при виде красивой девушки начинают думать тем местом, которое ниже пояса. Хорошо у них получается только одно дело – изображать из себя женщин. Только к финалу фильма в них просыпаются какие-то зачатки мужского характера, но на фоне их подруг (которые ведут себя гораздо более решительно и смело), они всё равно выглядят жалко.

Таким образом зрителю навязывают классическую перевёрнутую модель поведения: герои мужского пола женоподобны внешне и ведут себя как женщины, а герои женского пола ведут себя по-мужски. Дополняется это всё постоянными переодеваниями в одежду противоположного пола. Так как всё это завёрнуто в обёртку комедии (смех=положительные эмоции), то тем самым на уровне подсознания зритель начинает постепенно воспринимать подобные отклонения как нечто нейтральное или забавное. То есть становится более толерантным.

В современном мире, где под лозунгами толерантности в общество внедряются всевозможные пороки, такая мягкая и, на первый взгляд, незначительная манипуляция влечёт большие следствия, которые каждый сегодня может увидеть, просто оглянувшись вокруг себя и оценив поведение окружающих.

В фильме также очень много:

- пошлости: персонажи-мужчины изображают из себя проституток, постоянно шутят на тему гениталий, проскакивают шутки на тему ЛГБТ.

- алкоголя: несмотря на трудную ситуацию герои постоянно находят повод выпить или напоить кого-то из окружающих.

- зацикленности на лайках и просмотрах: один из персонажей всё транслирует в Ютуб и восторгается каждым новым подписчиком;

- пиара современных поп-исполнителей: на фоне собычтий часто звучит популярная российская попсовая деградационная музыка.

- образов насилия: главный мафиози всё время хочет кого-то выпотрошить, застрелить или отрезать ему «мужское достоинство». Злодею особенно нравится проговаривать своим пойманным жертвам, подробности того, как их сейчас убьют. В большинстве случаев его планы срываются, но тема садизма как минимум на словах раскрыта подробно.

Итого: Фильм режиссёра Сарика Андреасяна «Девушки бывают разные», в котором снялись популярные актёры ТНТ, представляет собой типичный информационный снаряд, ориентированный на дальнейшую деградацию массового зрителя, пребывающего в иллюзии, что существует так называемый «развлекательный контент».

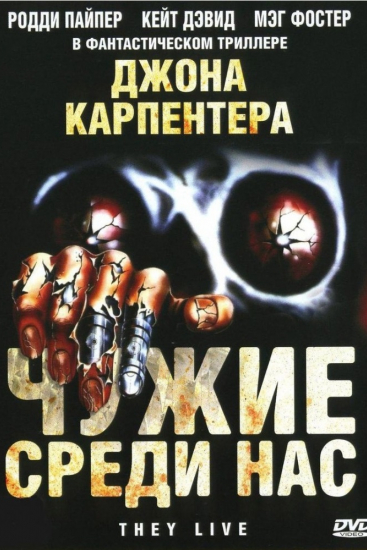

Чужие среди нас

Фильм, 1998Коротко

Фильм «Чужие среди нас» учит критически относиться к любой информации, транслируемой в СМИ (ТВ, кино, пресса и т.д.) Главный герой с помощью «Очков правды» научился видеть те смыслы и идеи, которые внушаются обществу под видом обычной рекламы, сериала или телепередачи. В то же время насилие в фильме представлено в качестве одного из главных и эффективных инструментов борьбы с манипуляцией, что не соответствует действительности.

Подробно

Пора нам всем надеть очки правды

Голливуд сегодня штампует десятки новых фильмов каждую неделю, но во всём этом ворохе киноновинок практически не бывает новых интересных мыслей. «Лучшие» мировые сценаристы, режиссёры и актёры, получающие самые крупные бюджеты на реализацию своего творчества, – демонстрируют свою идейную нищету, раз за разом обыгрывая одни и те же сюжеты. По всей видимости, дело в системе, настроенной на выпуск продукции только определённой направленности – такой, чтобы она развлекала, при этом не давая пищи для по-настоящему значимых мыслей и размышлений.

Но в любом правиле бывают исключения, и фильм «Чужие среди нас» - как раз из этой серии. Картина вышла в далёком 1988 году, и за прошедшие 30 лет её актуальность, пожалуй, только возросла.

На первый взгляд, мы видим типичный фантастический боевик, в котором много стреляют, дерутся и сражаются с инопланетянами. Но за этой привычной оболочкой скрыта очень интересная начинка – в виде идеи, каким образом можно манипулировать массами через контроль над СМИ, прессой и культурой. Эта идея раскрыта в фильме очень ярко, точно и наглядно.

Главный герой истории – простой работяга Джон, оказавшийся заложником очередного экономического кризиса. Он вынужден приехать в Лос-Анджелес в поисках работы. Здесь он своими глазами видит контраст между жизнью бедных и богатых. Одни – прозябают в нищете, не имея даже собственного дома и возможности трудоустроиться, а вторые - пользуются всеми благами цивилизации. Но вместо того, чтобы задуматься о причинах такого расслоения и увидеть рукотворный характер «экономических кризисов», основная часть простых людей постоянно смотрит телевизор и занимается мелкими бытовыми вопросами.

При этом по ТВ демонстрируют специфические программы – рассказывающие о радостях роскошной жизни, показывающие бесконечные богатства звёзд, новинки моды, индустрии красоты и так далее. Информация подаётся таким образом, чтобы заразить людей тягой к богатству и славе, на пути к которым они готовы будут отказаться от своего «Я», и пойти против своих собратьев.

Но понимание этого процесса к Джону приходит далеко не сразу, а лишь после того, как ему в руки попадают «Очки правды» – устройство, разработанное местным сопротивлением для противостояния агрессорам, пытающимся поработить человечество. В этих очках видна суть вещей. Например, вся уличная реклама превращается в плакаты с призывами по типу «Потребляйте», «Покупайте», «Спите», «Не думайте», «Смотрите ТВ», а на деньгах написано - «Это твой Бог».

Кадры своеобразного пробуждения героя от «спячки» - особо меткие. Надев очки, Джон сначала не верит своим глазам, но потом вдруг осознаёт, что за шелухой из слов телеведущих или за глянцевыми образами рекламных брендов скрыты, по сути, простые посылы, которые подсознательно программируют человека на потребительский и бездумный образ жизни.

Современным людям, давление рекламы и медиа на которых значительно возросло, такие очки были бы особенно актуальны. Ведь если задуматься, что продвигает, например, типичная реклама на ТВ?

- «Ты объелся и у тебя заболел живот – скушай таблетку и всё в порядке!»: ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ, НЕ ДУМАЙТЕ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ, УСТРАНЯЙТЕ СИМПТОМЫ, А НЕ ПРИЧИНЫ!

- «Проблемы в постели, прими таблетку и занимайся этим постоянно!»: ДУМАЙТЕ О СЕКСЕ!

- «Проголодался – сникерсни! Жажда – все, выпей Sprite! Кока-кола – с нами веселее!»: ТРАВИСЬ ВРЕДНОЙ ПИЩЕЙ!

- «Кто идёт за Клинским?»: БУХАЙ, АЛКОГОЛЬ – ТВОЙ ДРУГ!

И так далее, таких примеров можно привести тысячи, хотя подобная реклама - это всего лишь маленькая частность. Ведь и телевизионные сериалы или передачи аналогичным образом всегда транслируют некий посыл зрителю, но кто его оценивает? У кого есть такие же очки правды, попавшие в руки главного героя?

В фильме «Чужие среди нас» очень наглядно показано, что большинство простых людей не только «спят», но и совсем не хотят просыпаться. Потому что у каждого семья, дети и диван, на котором так приятно расслабиться, сидя с бутылкой пива и сигаретой перед мерцающим экраном. Отряды сопротивления, пытающиеся донести правду до общества, периодически вклиниваются в телевизионное вещание, но им удаётся лишь озвучить отдельные тезисы:

- мы живём в искусственно созданном состоянии сознания, напоминающем сон… Они создали общество подавления, а мы - их ничего не подозревающие сообщники… Они сделали нас безразличными, нас волнует только наша собственная выгода… Их принцип выживания – усыпить наше сознание и совесть…

Реакция большинства телезрителей на такие слова – лишь раздражение, возникающее от того, что кто-то отвлёк их от просмотра любимой телепередачи. Кто-то помешал им бездумно погружаться в виртуальные миры.

Другая знаковая сцена фильма – это драка Джона с его напарником Фрэнком. Она занимает целых десять минут, и всё это время Джон просит Фрэнка лишь об одном: надень очки и узнай правду. Но тот отказывается, говоря о том, что не хочет в это ввязываться, потому что «у него семья, дети и стабильная работа». Хотя всего за день до этого он сам был свидетелем сцены, как безжалостно уничтожалось целое поселение, и мог бы понять, что «позиция страуса» - спрятаться и ничего не знать – не спасёт ни его самого, ни его семью.

В дальнейшем главному герою предстоит узнать и ещё одну страшную правду. Постоянная реклама роскоши и усыпление совести не проходят бесследно. Под их воздействием огромная часть людей добровольно идут на службу к тем, кто пришёл порабощать, захватывать и уничтожать. Тонкое манипулятивное воздействие на мысли людей через СМИ и средства массовой культуры оказывается очень действенным механизмом по превращению общества в совокупность разрозненных и атомизированных индивидов, не способных сплотиться и вынужденных играть по чужим правилам.

В боевике «Чужие среди нас» зрителя ждёт хэппи-энд, но это, скорее, просто дань жанру. В действительности тот метод борьбы - прийти и поубивать всех врагов - который избрал главный герой, а точнее сценаристы произведения, даже в логике этой киноистории выглядит откровенно слабо и неестественно. Разрушением одной антенны, как это показано в фильме, ситуацию не исправишь, потому что там, где война ведётся с помощью информационного оружия, нужно овладевать информационным мечом.

Однако несмотря на наивность или фантастичность отдельных элементов сюжета, сама метафора того факта, что общество должно проснуться и научиться распознавать влияние информации – одеть те самые ОЧКИ ПРАВДЫ в отношении СМИ, телевидения, кинематографа и так далее, более чем актуальна. Поэтому об этом фильме стоит рассказать своим друзьям. Быть может, кто-то из них задумается…

Парк развлечений

Фильм, 2019Коротко

Фильм служит наглядным примером информационного оружия, задача которого увлечь зрителя романтическим и слащавым сюжетом, и на фоне ярких декораций скормить ему пропаганду алкоголя, сигарет, распутного поведения, извращений и неадекватного поведения, вложив всё это в антураж середины 20-го века. Как будто уже тогда люди жили так, будто «сексуальная и алкогольная революции» уже давно свершились. При этом декорации и спецэффекты сделаны на уровне.

Подробно

Когда начинаешь осознанно смотреть фильмы, задумываясь над тем, с какой целью создано то или иное произведение и каким образом оно должно повлиять на зрителя, то вскоре замечаешь, что огромная часть картин снята словно по одной методичке. В них есть некая центральная сюжетная составляющая, которая привлекает внимание и удерживает его на протяжении полутора часов, а на неё, как на каркас, навешивается огромное количество информационных модулей разного содержания. Задача этих модулей или информационных закладок - донести определённый посыл до зрителя в тот момент, когда он увлечённо наблюдает за историей главных героев и пребывает в расслабленно-развлекательном состоянии. Эти закладки кочуют из фильма в фильм, лишь немного изменяясь для того, чтобы гармонично вписаться в нить повествования.

При этом если для зрителя интерес обычно представляет именно сам сюжет, то для создателя или заказчика фильма - на первом месте стоит усвоение аудиторией заложенной в фильм идейной начинки, которая чаще всего подаётся в качестве фонового посыла. Например, если главный герой в кино постоянно ходит с сигаретой в зубах, то хотя это никак и не связано с сюжетом, но будет постепенно формировать у аудитории положительное отношение к курению.

При этом по такой схеме может быть построен фильм любого жанра: от фантастики до комедии. Но сегодня в качестве нашего объекта исследования «препарируем» шведскую мелодраму «Парк развлечений», вышедшую в российский прокат весной 2019 года. Она представляет собой классический пример информационного снаряда для промывки мозгов, завёрнутый в оболочку из романтической истории.

Сначала о сюжете, на который и поведутся большинство зрителей, желающих на пару часов погрузиться в сладкие грёзы. Нам показывают жизнь двух семей в 1940 году в шведском городке. Каждая из них владеет парком аттракционов и старается перетянуть посетителей на свою сторону, для чего в ход идут всевозможные ухищрения и провокации. Но между наследниками враждующих кланов – молодым человеком по имени Джон и девушкой Нини - вспыхивает чувство любви, которое в итоге должно привести к мирному разрешению конфликта. В общем, классическая история в стиле «Ромео и Джульета», только перенесённая в двадцатый век и приукрашенная спецэффектами и яркими визуальными фантазиями героев.

Если почитать отзывы на том же сайте «Отзовик» (здесь: https://otzovik.com/reviews/film_park_razvlecheniy_2019/) - то все обсуждают, насколько искренне показаны чувства героев, вспоминают цитаты из фильма о силе любви и так далее. То есть сознание подавляющего большинства зрителей уловило и проанализировало лишь центральную историю. Мы же в рецензии опишем то, что авторам картины удалось контрабандой внедрить в подсознание аудитории.

Начнём с простых вещей. Это тема алкоголя, табака и распущенных нравов. Нам показывают 1940 год, но герои ведут себя так, будто «сексуальная и нарко-революции» уже давно свершились. Парень может вполне комфортно чувствовать себя, будучи абсолютно голым перед девушкой. Девушка может сидеть на подоконнике перед прохожими в нижнем белье. В парке аттракционов наряду с обычными каруселями и клоунами, работают «ночные бабочки», а на шоу стриптиза свободно проходит местная детвора.

При этом все романтичные эпизоды главных героев проходят в сигаретном дыму (курит и он, и она), а их первое свидание начинается с фразы «выпьешь пива?», и девушка сразу соглашается. Даже по современным меркам подобный антураж выглядит пошло и грязно, и представить, что в середине двадцатого века такое поведение представителей в целом обеспеченных семей было нормой – сложно. Очевидно, что это просто отсебятина авторов, цель которой убедить зрителя в нормальности и обыденности таких нравов.

Дальше – больше. У главного героя есть брат Ленард. По ходу сюжета выясняется, что он педераст. И естественно, по законам пропаганды этот извращенец показан самой положительной и утончённой личностью в фильме. Именно он в конце истории пожертвует своей жизнью, чтобы спасти маленькую девочку из пожара, и его будут все дружно оплакивать. А перед этим он совершит своеобразный «каминг-аут», пройдя по «радужному мосту».

Нини, сочувствующая страданиям этого молодого человека, который боится признаться окружающим в своих пристрастиях, рассказывает ему о том, что когда-нибудь он увидит вдали радугу, к которой будет вести радужный мост. Вот как это звучит в оригинале:

«Однажды Нини рассказала мне про радужный мост. Его видят лишь те, кто не похож на других. И если ты его увидел – надо сделать шаг и пройти по нему, как бы тебе ни было страшно. Потому что только так можно стать тем, кем ты хочешь».

Прямо перед пожаром именно это и происходит (сцена напоминает сон или галлюцинацию Ленарда), и умирая несчастный содомит-герой, спасший маленькую девочку, рассказывает Нини о том, что он всё же прошёл по радужному мосту.

На этом эпизоде среднестатистический зритель должен пустить жалостливую слезу и навсегда заречься как-то оскорблять или унижать извращенцев – ведь они такие уточнённые и самоотверженные личности. И вряд ли кто-то задумается, что благодаря подобной пропаганде огромная часть европейской молодёжи уже даже не относит себя к представителям того или иного пола, а считают свою сексуальность «относительной» - ведь многим хочется примерить на себя образ такого выдающегося героя. Исследование на эту тему можно найти здесь http://politrussia.com/society/evropeyskie-sotsiologi-unichtozhili-607/

Любопытно в фильме показана и тема начала Второй мировой войны. С одной стороны, зрителя погружают в атмосферу праздника и карнавала (ведь всё вертится вокруг парков аттракционов), а с другой – регулярно всплывают вставки о том, как разворачиваются военные события разгорающейся войны. Получается своеобразный диссонанс: где-то гибнут люди и льётся кровь, а в кадре звучит смех, веселятся люди и льётся алкоголь. В самый раз перед финальными титрами звучат такие слова: «Никто не забудет это лето 1940-го года, когда Европа пылала в огне, но нам удалось хотя бы один этот вечер просто смеяться, радоваться друг другу и славить жизнь и любовь». Здесь говорится об одном вечере, но весь фильм скорее похож на пир во время чумы.

Отдельно стоит пройтись ещё по образу родителей. Положительным персонажем можно назвать только мать Нини, которая старается помочь своей дочери обрести счастье. Родители Джона и отец Нини показаны достаточно жестокими и беспринципными людьми, для которых на первом месте стоит желание мести и денег, ради чего они готовы даже пожертвовать будущим своих детей. Когда вам в фильмах раз за разом показывают преимущественно негативные образы родителей (также можно часто встретить, что у главного героя родители умерли или он вырос сиротой), то это явно не повышает уровень доверия между детьми и взрослыми в семейных отношениях, а скорее наоборот.

И конечно, в фильме, есть хэппи-энд – потому что отравленная пилюля должна быть сладкой.

Думайте над тем, что вы смотрите!

Выше неба

Фильм, 2019Коротко

Фильм нацелен на разрушение доверия в отношениях детей и родителей. Образ отцов и матерей представлен в предельно отталкивающем и неприятном виде. Также продвигаются свободные отношения, распутное поведение и зацикленность на теме секса. Поддержка этого фильма Министерством культуры является откровенной диверсией, в том числе нацеленной на дискредитацию государственности России.

Подробно

Если фильм начинается со всплывающей заставки «При поддержке Министерства культуры», то это вызывает определённый уровень доверия у зрителя. После логотипа ведомства, во многом отвечающего за духовную сферу жизни общества, как минимум ожидаешь, что содержание будет тактичным и поучительным. Пусть не идеальным по качеству исполнения, но хотя бы добрым и созидательным по своему посылу зрителю.

Но спустя пол часа просмотра фильма приходит осознание, что что-то в нашей государственной системе работает неправильно. Сложно прийти к иному выводу, когда перед вашими глазами одна за другой появляются сцены, в которых 18-летние девушки обсуждают во всех подробностях свой богатый интимный опыт, заигрывают с отцами своих подруг, ложатся под первого встречного. А видеоряд при этом демонстрирует обнажённые тела девушек, акцентирует внимание на изгибах тела, отражает распутное поведение как некую обыденность, свойственную современной молодёжи. В голове невольно всплывает вопрос: быть может, наше государство решило побороться за доминирование в порноиндустрии, и таким образом информационно готовит подрастающие поколения побыстрее подключатся к процессу?

Вторая половина фильма вносит ещё больше ясности. Дело не ограничивается примитивной, но к сожалению очень эффективной экранной пошлостью. Задачи стоят более широкие: разрушить доверие между детьми и взрослыми, оторвать первых от вторых и направить их по кривой дорожке. Делается это в высшей степени профессионально, буквально каждая мелочь в художественной ткани фильма играет свою роль и помогает транслировать нужный посыл зрителю.

По сюжету, упомянутая группа молодых девушек приехала в подмосковный пансионат вместе со своими родителями. Образов взрослых в фильме не так много, но они весьма показательны. На первый взгляд, в семье главной героини, девушки по имени Вася, царят милые и тёплые отношения. Трогательности добавляет тот факт, что у Васи есть врождённая болезнь – порок сердца, из-за чего все к ней проявляют особую заботу, ограждая от всяческих стрессов и нагрузок. Мать регулярно измеряет давление, отец окружает вниманием и так далее.

Но по ходу дела выясняется, что папа главной героини флиртует с её подругой и рисует в своём блокноте обнажённые эскизы приглянувшейся ему девушки. А её мама для того, чтобы удержать мужа в семье, ещё 15 лет назад придумала всю историю с Васиной болезнью, сфабриковав медицинские показатели, и все эти годы просто использовала «страдающую дочь» в качестве семейной скрепы. Естественно, когда правда к концу фильма всплывает наружу, все проникаются друг к другу искренней и лютой ненавистью, на фоне которой распущенное поведение дочери и её подруг выглядит невинной шалостью, не идущей ни в какое сравнение с жестокими нравами окончательно деградировавших взрослых. А все их нотации начинают восприниматься как ложь и лицемерие.

Второй центральный образ родителей в фильме связан с семьёй молодого человека по имени Миша, у которого с Васей завязываются романтические отношения. Вполне скромный и спокойный парень к концу фильма раскрывается как настоящий «бунтарь», способный плевать на мнение взрослых и вести себя нагло, беспринципно и вызывающе. В одном из эпизодов он просто раздевается догола перед родителями Васи, после чего в таком виде уводит её в ближайшее болото (у Васи такое поведение своего парня вызывает восторг), чтобы там переспать с ней. Кульминационная сцена развития любовной линии главных героев представляет собой их первый секс в какой-то луже, где их тела измазаны грязью. Зрителю как бы сообщают: для русских людей заниматься этим в болоте - в самый раз!

Честно говоря, даже описывать словами подобные сцены достаточно неприятно, но речь ведь идёт о фильме, снятом на деньги Министерства культуры и прошедшем в широком прокате в кинотеатрах России. Более того, картина была отмечена наградой «за лучшую женскую роль» на Кинотавре. То есть, это не маргинальное кино – а самое официальное, прошедшее все существующие фильтры, как на этапе утверждения сценария и сбора средств, так и на этапе выхода на широкую аудиторию и номинирования на премии. По данной картине можно хорошо понять, как в целом выстроена система кинопроизводства, кинопремий и кинопроката в России – и на какие цели она работает, чьим интересам служит.

Но вернёмся к сюжету фильма с таким чистым и обманчивым названием «Выше неба».

В самом начале сюжета на берегу озера находят труп мужчины, и через весь фильм красной линией проходит тема расследования этого инцидента. История с утопленником в итоге также замыкается на тему отношений родителей и детей, представляя её всё в том же разрушительном ракурсе. Покойный оказывается отцом Миши. Он постоянно уходил в запой и избивал своего сына, в результате чего у того всё тело покрыто шрамами. В конце концов в одном из очередных эпизодов «семейных разборок» парень ударил отца, и на следующий день его нашли мёртвым. Михаил считает себя убийцей и в конце даже приходит в полицию с повинной. Трагичности ситуации добавляет тот факт, что у них с Васей любовь в самом разгаре (вспоминаем эпизод в болоте), а сейчас их отношениям может прийти конец.

Но в финале выясняется, что отец умер не от удара, а от инфаркта после очередного ночного запоя, и дядя милиционер отпускает Мишу на все четыре стороны. На его вопрос «что мне теперь делать?» - звучит заключительная фраза, закольцовывающая всю логику фильма: «Живи, пока молодой!»

Теперь озвучим краткие выводы:

С чем выйдет из кинотеатра подросток или молодой парень после просмотра фильма? С мыслями о том, что родителей, и в целом взрослых, слушать не надо, потому что большинство из них - настоящие изверги, надо наслаждаться жизнью и пускаться «во все тяжкие». Девиз «Живи, пока молодой!» в логике фильма равнозначен лозунгу «Бери от жизни всё!». Потому что именно так вели себя молодые люди, и их поведение оказывается в итоге оправданным.

А с чем из кинотеатра выйдет взрослый человек, умеющий не только погружаться в художественную сказку, демонстрируемую с экрана, но и задаваться вопросом «кто и зачем снял такое кино?». Что подумает человек, понимающий, что кино – это один из главных инструментов управления обществом? После просмотра у него возникнет вполне закономерная мысль, что государственная система России, в лице Министерства культуры, работает на деградацию народа, растлевает детей и вдобавок настраивает их против своих же родителей.

Давайте не будем выбирать из двух вариантов, которые, как говорится, «оба хуже». Ведь государство – это очень сложная и многоуровневая структура. И если какая-то часть механизма загрязнилась, прогнила – или в ней завелись крысы, то не надо сносить всю систему до основания, надо вычищать именно ту часть, которая нуждается в ремонте и восстановлении.

В нашем случае это значит не стонать о том, какое у нас плохое государство, «как всё ужасно» и так далее. А назвать конкретные имена, ответственные за создание проанализированного «киношедевра». Во-первых, это режиссёр фильма – Екатерина Карас. Во-вторых, это сценарист - Екатерина Мавроматис. В-третьих, это продюсерский центр – Марс Медиа Энтертейнмент, обеспечивший финансирование и прокат картины. Им руководит Рубен Диндишян. И в-четвёртых, это директор Департамента кинематографии Министерства культуры РФ. С января 2018 года ведомство возглавляет Ольга Любимова, до неё во главе департамента стоял Вячеслав Тельнов, при котором, по всей видимости, и принималось решение о спонсировании картины из госбюджета.

Все эти люди улыбаются нам с экранов телевизоров, ходят по красным дорожкам, заседают в больших кабинетах. И дружно трудятся на дискредитацию государственности России и разрушение общества. При этом результаты их преступления лежат в открытом доступе, и убедиться в том, что всё написанное выше является правдой, а не выдумано автором, может каждый, потратив 2 часа на скачивание и вдумчивый просмотр фильма.

По этой причине призываю всех, кто прочитает эту рецензию, разослать её для публикации в патриотические СМИ, готовые называть вещи своими именами; при наличии юридического опыта – отправить обращение в органы власти, сопроводив содержание рецензии ссылками на необходимую законодательную базу; и самое главное - включаться в информационный процесс очищения нашей Родины от тех, кто сознательно работает на её разрушение.

Форсаж: Хоббс и Шоу

Фильм, 2019Коротко

Кино оставляет противоречивые впечатления. На фоне бесконечных погонь, драк и трюков в сюжете поднимается важная тема – усугубление экологического кризиса в результате потребительского образа жизни человечества. Но выхода из ситуации не предлагается, а сам фильм по своему формату и фоновому посылу способствует дальнейшему развитию именно этих тенденций. При этом главные герои демонстрируют тягу к семейным ценностям и возвращению к корням.

Подробно

За несколько дней до просмотра новой серии «Форсажа», на глаза попалась информация от 2013 года о том, как в автокатастрофе погиб главный актер этой франшизы - Пол Уокер. Он находился с благотворительным туром в Калифорнии. Судя по фотографиям с места аварии и сообщениям в прессе, гоночный автомобиль, за рулём которого был друг Пола Уокера, на огромной скорости врезался в дерево, после чего от машины осталась груда железа, по которой даже сложно определить марку модели. Оба пассажира погибли.

На первый взгляд жизнь несправедлива, раз люди, занимающиеся благотворительностью, попадают в такие несчастные случаи. Но если вспомнить афоризм Василия Ключевского - «Истинная цель благотворительности не в том, чтобы благотворить, а чтобы некому было благотворить», - и оценить вклад актёра Пола Уокера в общественные процессы, то ситуация окрашивается в новые цвета. Ведь главный смысл всех фильмов «Форсаж» - в популяризации экстремального вождения и лихачества на дорогах, жертвами которого каждый день по всему миру становятся десятки тысяч людей. И с учётом этого факта трагическая гибель в автоаварии известного актёра выглядит весьма символично. Ведь основные свои творческие силы и таланты он направлял на участие в том деле, которое объективно вредило обществу, а в свободное время «очищал совесть» благотворительностью (а может быть, просто пиарился под предлогом оной).

Но актёры умирают, а дело продолжается. В этом процессе они всё же всего лишь исполнители, задача которых помочь в визуализации образов заказчика. И киноатракцион под брендом «Форсаж» продолжает развлекать зрителей новыми картинами, которые выходят в прокат каждые 2-3 года. Естественно, реклама дорогих спортивных машин и гонок на дорогах – отнюдь не единственная начинка, которую следует скормить зрителю на фоне умопомрачительных погонь и трюков. Два часа видеоряда – это огромный объём информации, в который можно заложить множество смыслов. О некоторых идеях, показанных в последней серии «Форсаж: Хоббс и Шоу», и хотелось бы рассказать подробнее.

Начнём с географии. События по сюжету разворачиваются сразу в нескольких странах. Два главных героя - Люк Хоббс и Деккард Шоу начинают свою миссию по спасению мира от нового биологического оружия по отдельности: один - в Лондоне, второй - в Лос-Анджелесе. Затем им приходится объединить усилия и отправиться в Москву, где они получают помощь от местной преступной группировки, состоящей из девушек (стоит отметить, что женские персонажи в фильме машут кулаками и ногами не хуже мужчин).

В России герои обзаводятся необходимым оружием и снаряжением и отправляются в самое логово врага – на фабрику криминального синдиката «Этеон», расположенную на Украине рядом с Припятью. Там происходит одна из главных битв, после которой команда спасателей мира, состоящая к тому моменту уже из 3-х человек, улетает на один из островов в Самоа, где и пройдёт финальное сражение. На острове живут многочисленные братья и мать Люка, с которыми он не виделся много лет. Зрителю показывают трогательную сцену «возвращения блудного сына». Звучит много значимых слов о важности семейных отношений, обращении к корням и традициям своего народа. Семейный посыл транслируется и через образ второго главного героя - Деккарда, который по сюжету спасает свою сестру.

Слова подкрепляются и делом – героям удаётся отключить огнестрельное оружие противника, и битва происходит в режиме рукопашной схватки с явным преимуществом за «местными аборигенами», которые гораздо лучше орудуют копьями и прочим подручным инструментом.

Учитывая такую любопытную географию, в политической плоскости посыл фильма можно расшифровать как то, что США и Великобритания с опорой на Россию и обращение к народным традициям спасают мир от глобальной катастрофы.

Для полноты картины следует описать и то самое вселенское зло, что нависло над миром в этот раз. Сверхсекретное тайное общество «Этеон», контролирующее основную часть мировых СМИ и новейшие разработки в сфере технологий, в серьёз озабочено тем, что «загрязнение окружающей среды, капитализм и терроризм» убьют планету максимум за 100 лет. Соответственно надо срочно сократить население, а оставшихся превратить в киборгов, «прокачав» и подчинив их тела с помощью различных технических новшеств. По сюжету главный злодей много раз озвучивает эту незамысловатую философию трансгуманистов, разъясняя главным героям и зрителям, что он действует из благих намерений, и по-другому, мол, мир никак не спасти.